약 1억 1000만 년 동안의 진화를 거쳐온 모든 포유류 족 80% 이상의 전장 유전체가 비교 분석됐다.

스웨덴 웁살라대와 미국 MIT-하버드 브로드 연구소가 이끄는 주노미아 프로젝트(Zoonomia Project) 국제 연구 컨소시엄이 240개의 포유류 유전체 데이터를 분석해냄으로써 전례 없는 규모로 포유류의 다양성을 포착하는 한편, DNA에서 중요한 유전자 위치를 손쉽게 식별할 수 있게 됐다.

연구팀은 이번에 새로 분석한 130개 포유류 유전체 염기서열과 기존에 분석된 110개 포유류 유전체를 합쳐서 대규모 연구를 수행했다.

주노미아 프로젝트 웹사이트를 통해 제한 없이 공개되는 이 새로운 정보는 인체 질병 돌연변이에 대한 연구와 함께 멸종 위기에 처한 종을 가장 잘 보존할 수 있는 방법 연구에 큰 도움이 될 것으로 평가된다.

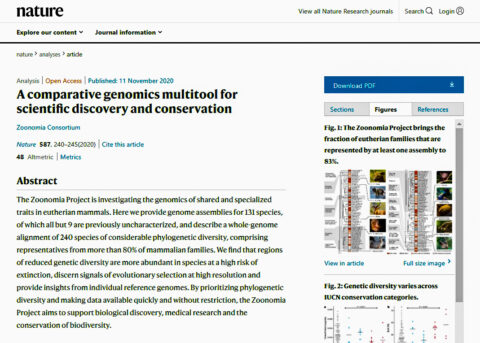

이 연구는 과학 저널 ‘네이처(Nature)’ 11일 자에 발표됐다.

주노미아 프로젝트는 2006년 포유류 게놈 시퀀싱으로 시작돼 2015년 인간과 같은 생리적 기능을 수행할 수 있는 종의 게놈 탐색 작업으로 확장됐다.

이번 연구에서는 세계 28개 기관과 협력해 게놈 분석용 표본을 수집했고, 미국 샌디에이고 동물원의 프로즌 동물원(Frozen Zoo)에서 거의 절반의 표본을 제공했다.

연구팀은 의학적, 생물학적 관심이 높고 생물다양성 보존과 관련이 있는 종에 초점을 맞추고, 대표적인 게놈을 가진 포유류 족 비율을 49%에서 82%로 늘렸다.

인체 질병 돌연변이 식별에 도움

과학자들과 의사들은 어떤 돌연변이가 암이나 심장병, 조현병을 일으키는지를 파악하려고 할 때 많은 환자들의 유전체를 비교해 대조군과 일치되는 곳을 찾는다.

이들은 종종 질병에 취약한 곳으로 여겨지는 수십 혹은 수백 군데의 위치를 확인한다. 이 영역들은 일반적으로 유전자와 겹치지 않고, 유전자 바깥에 위치한다. 각각의 영역에는 수백 개의 돌연변이가 포함될 수 있어 그중에서 질병에 취약한 곳을 콕 집어내기가 쉽지 않다.

진화하는 동안 DNA에서 대부분의 위치는 무작위로 여러 번 돌연변이를 일으킨다. 첫 번째 포유류가 등장한 지 1억 년 동안 어떤 한 위치가 바뀌지 않았다면 그 특정 위치는 유전체에서 중요한 기능을 할 가능성이 매우 높다.

이 진화적 제약(evolutionary constraint)이란 개념의 도움으로, 유전자가 언제 어디서 얼마나 많은 단백질을 만들 것인지를 제어하는 조절 요소를 찾기가 훨씬 쉬워졌다.

웁살라대와 스웨덴 국립 사이라이프랩(SciLifeLab) 및 MIT-하버드 브로드 연구소에 적을 두고 이 프로젝트를 주도한 셰르스틴 린드블라드-토(Kerstin Lindblad-Toh) 비교유전체학 교수는 “240종의 포유류 게놈을 비교하면 유전학자들이 인체에서 질병을 일으키는 돌연변이를 식별하는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

주노미아 데이터는 많은 포유류 종에서 코로나19 원인 바이러스인 SARS-CoV-2 감염 위험을 평가하는 데도 도움을 주었다. 연구팀은 SARS-CoV-2의 저장고 혹은 중간 숙주가 될 가능성이 높은 47종의 포유류를 확인했다.

유전적 다양성 적은 멸종위기종 확인에 활용

포유류 전반에 걸쳐 광범위하게 수집된 이 모든 유전체들은 인간 유전체를 이해하는 일 외에도 특정 종들이 어떻게 서로 다른 환경에 적응할 수 있었는지를 연구하는데 활용될 수 있다.

예를 들면 일부 수달은 두껍고 방수 기능이 있는 털을 가지고 있으며, 또 일부 생쥐는 동면에 적응했다. 이 같은 동물들의 특성은 대사성 질환과 같은 인체 질병 특성을 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

오늘날 기후변화와 함께 더욱 많은 동물 서식지가 인간 활동으로 영향을 받게 됨에 따라 생존 위기에 처한 종들을 보호하는 일이 점점 더 중요해지고 있다.

전통적으로 과학자들은 어떤 종에 존재하는 유전적 다양성을 연구하기 위해 이 종의 서로 다른 개체군에 속한 많은 개체들을 연구한다. 이는 특정 종들을 보호하는 방법을 파악하는데 중요하다.

이번 연구에서는 국제자연보호연맹(IUCN) 멸종위기종 목록에 있는 동물들의 유전체에는 비교적 변이가 적은 것으로 확인됐다. 유전적 다양성이 적은 것이다. 이는 이 동물들이 멸종위기에 처하게 된 상황과 일치한다고 연구팀은 보고 있다.

따라서 어떤 동물의 멸종위기 상황을 파악하기 위해서는 개체 하나만의 유전체를 분석한 것만으로도 가능하고, 비용도 줄일 수 있다.

린드블라드-토 교수는 “이번에 생성된 광범위한 데이터세트는 전 세계 모든 과학자들이 활용할 수 있으며, 이 자료가 질병 유전체학 이해와 생물다양성 보존에 활용되기를 희망한다”고 기대를 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-11-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터