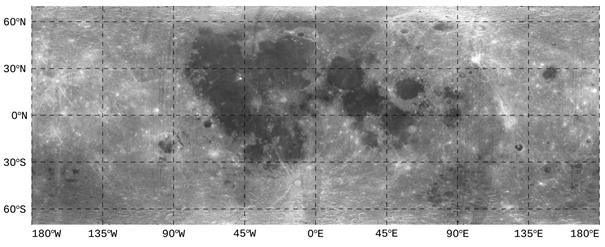

태양계에서 가장 추운 곳은 바로 인간이 유인 착륙을 한 유일한 천체인 달에 있다. 태양과의 거리가 40배나 더 먼 명왕성보다 달의 특정 지역이 더 추운 데는 이유가 있다.

지구는 태양 주위를 공전할 때 회전축이 23.5도로 기울어져 있다. 이로 인해 1년 내내 지구 각 표면의 일조량이 달라지고 지역에 따라 계절이 달라진다. 그러나 달의 회전축은 1.5도로 기울어졌을 뿐이다.

대신 달의 극지방 근처에는 햇빛을 전혀 받지 않는 분화구가 있다. 영구적으로 그림자가 드리워진 그곳을 행성 과학자들은 ‘콜드 트랩(cold traps)’이라고 부른다. 이곳이 태양계에서 가장 추운 이유는 태양에 대한 달의 위치 때문에 햇빛이 들어갈 수 없어 수십억 년 동안 암흑 속에 갇혀 있기 때문이다.

달의 분화구는 달에 충돌한 혜성이나 유성체의 흉터이다. 그런 천체들은 수증기, 이산화탄소, 메탄과 같은 화합물로 이루어져 있다. 지구의 대기 같은 보호막이 없는 달에서는 그 같은 화학물질의 대부분이 햇빛에 분해되어 우주 밖으로 날아가게 된다.

하지만 그런 휘발성 물질도 달의 콜드 트랩에 들어가면 수십억 년 동안 얼어붙은 상태로 존재할 수 있다. 그런데 이산화탄소가 그처럼 얼어붙은 상태로 있는 콜드 트랩의 존재를 확인한 연구 결과가 발표됐다.

콜드 트랩은 수년 전부터 행성 과학자들에 의해 예측되었지만, 이산화탄소 콜드 트랩의 존재를 거의 확실하게 확인하고 지도화한 것은 이번이 최초다. 특히 이번 발견은 향후 달 탐사 계획 및 자원에 관한 국제 정책에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목을 끈다.

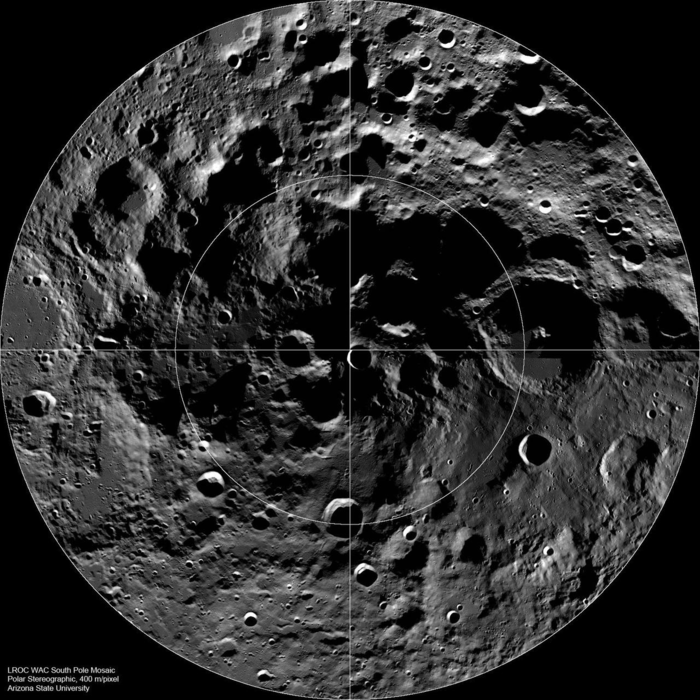

달 남극에 총 204㎢의 이산화탄소 콜드 트랩 존재

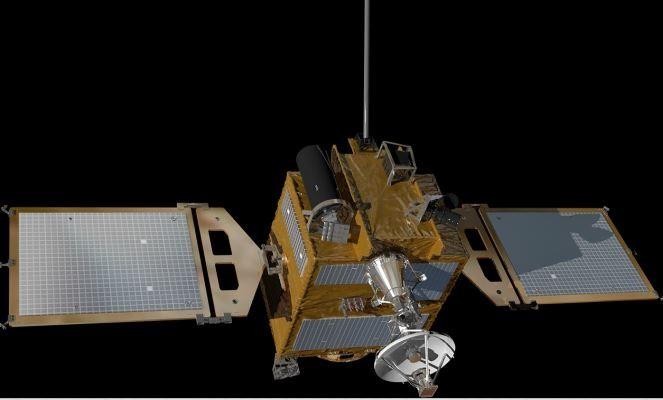

미국 행성과학연구소의 노버트 슈퍼호퍼(Norbert Schorghofer) 박사를 주축으로 한 연구진은 미 항공우주국(NASA)의 달 정찰궤도선(LRO)에 장착된 ‘Diviner(점쟁이)’라는 기기를 이용해 11년 동안 온도 데이터를 분석했다. Diviner는 달 표면에서 방출하는 열을 측정하는 열 복사계로서, 2009년 7월부터 지속적으로 운용되고 있다.

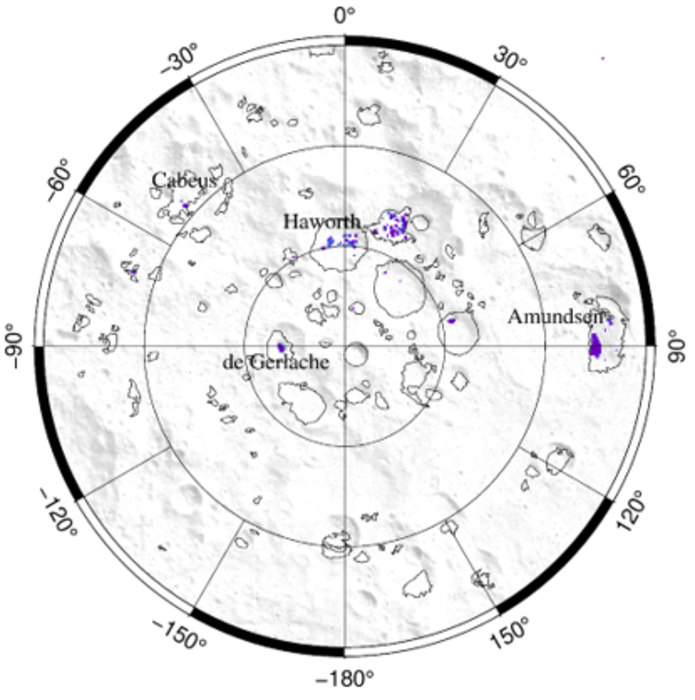

분석 결과 달의 남극 주위에는 82㎢에 이르는 아문센 분화구를 포함해 총 204㎢에 달하는 이산화탄소 콜드 트랩이 있는 것으로 드러났다. 연구진은 이산화탄소 콜드 트랩의 존재가 반드시 달에 고체 이산화탄소가 있다는 사실을 의미하는 것은 아니지만, 그곳에서 얼어붙은 이산화탄소를 발견할 가능성이 매우 높다고 밝혔다.

이 연구 결과는 미국 지구물리학회(AGU)가 발간하는 국제 학술지 ‘지구물리학연구회보(Geophysical Research Letters)’에 게재됐다.

이번에 발견된 콜드 트랩의 온도는 1년 내내 -213.15℃(60K) 미만으로 유지되는 것으로 밝혀졌다. 이러한 콜드 트랩에서 이산화탄소 분자는 달의 최고 기온에도 얼어붙어 고체 형태로 남아 있게 된다.

고체 형태의 이산화탄소를 드라이아이스라고 하는데, 압력이 1기압일 때 드라이아이스는 -78.5℃에서 기체로 승화된다. 달 극지방 근처의 비정상적으로 추운 콜드 트랩에 갇히게 되면 고체 이산화탄소는 드라이아이스로서 훨씬 더 짙은 농도로 존재할 수 있다.

이 콜드 트랩에 실제로 고체 이산화탄소가 존재한다면 다양한 방식으로 사용될 수 있다. 미래의 우주 탐험가들은 이 자원을 로켓 연료와 생체 재료, 강철 생산 등에 사용할 수 있다. 또한, 고체 이산화탄소는 달에서 지속적으로 움직이는 로봇이나 인간의 정착촌 개발에도 필요하다.

물의 기원 추적에도 도움돼

흔히 이산화탄소라고 하면 온실가스의 주범이나 기후변화를 가져오는 애물단지로 생각하기 쉽지만, 전자·화학·의료·농축산 등의 산업계에서는 귀한 대접을 받는 물질이다.

특히 식물은 빛과 이산화탄소, 물을 이용해 포도당을 생성하고 산소와 수증기를 내뱉는 광합성 작용을 한다. 때문에 비닐하우스에서 농작물을 재배할 때도 이산화탄소를 공급하는 탄산가스 발생기가 필요하다.

이번 연구에 참여하지 않는 미국 콜로라도대학의 행성 과학자 폴 헤인 박사는 “이산화탄소 콜드 트랩이 지구-달 시스템에서 물과 기타 휘발성 물질의 기원에 대한 오랜 질문에 답하는 데 도움이 될 수 있다”고 주장했다.

이산화탄소는 달 표면에 있는 물과 기타 휘발성 물질의 근원에 대한 추적자가 되어 이 물질들이 달과 지구에 도달한 방법을 이해하는 데 도움이 되기 때문이다. 추적자(tracer)란 특정 물질의 이동이나 변화의 결과를 추적하기 위해 사용하는 물질을 뜻한다.

달의 남극과 북극에는 이번에 발견된 것과 같은 큰 규모의 콜드 트랩뿐만 아니라 지름 1㎝ 정도의 마이크로 콜드 트랩 등 다양한 종류의 콜드 트랩들이 수없이 흩어져 있다. 과학자들은 큰 콜드 트랩보다 마이크로 콜드 트랩이 수백 배 이상 더 많을 것으로 추정하고 있다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-11-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터