달에서는 낮과 밤이 각각 14일씩 이어진다. 이 때문에 달 탐사선은 낮 동안에 착륙해서 탐사 활동을 하고, 태양광 발전이 불가능한 밤중에는 대기 상태로 전환하는 편이다. 그러나 아르테미스 계획처럼 사람이 달에서 장기간 머무른다면 항시 전력을 생산해야 할 필요성이 있다.

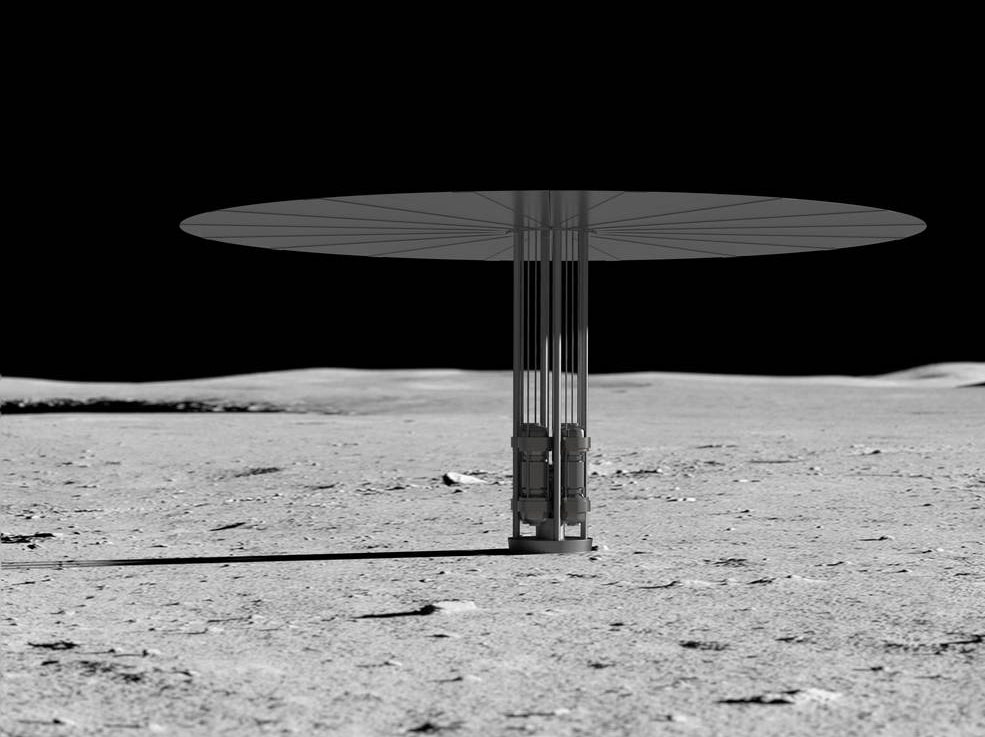

지난 2일 항공우주매체 ‘스페이스뉴스’에 따르면, 미항공우주국(NASA)은 달 및 화성 탐사를 위한 ‘핵분열 표면 출력(Fission Surface Power)’ 1단계 사업에 참여할 업체들에게 다음 달 초까지 공식 제안을 요청할 예정이다. 이 프로젝트는 월면에 설치될 10kW급 소형 원자로를 2027년까지 개발하는 것을 목표로 한다.

NASA는 미국 에너지부(DOE)와 함께 2015년부터 ‘킬로파워(Kilopower)’라는 우주 원자력 프로젝트를 추진해왔다. 지난 2018년 3월 네바다 시험장에서 킬로파워의 첫 기술 시연에 성공했는데, 당시 공개된 ‘크러스티(KRUSTY)’ 시험용 원자로는 고농축 우라늄(HEU)을 사용하여 최대 1kW의 전력을 생산하도록 설계되었다.

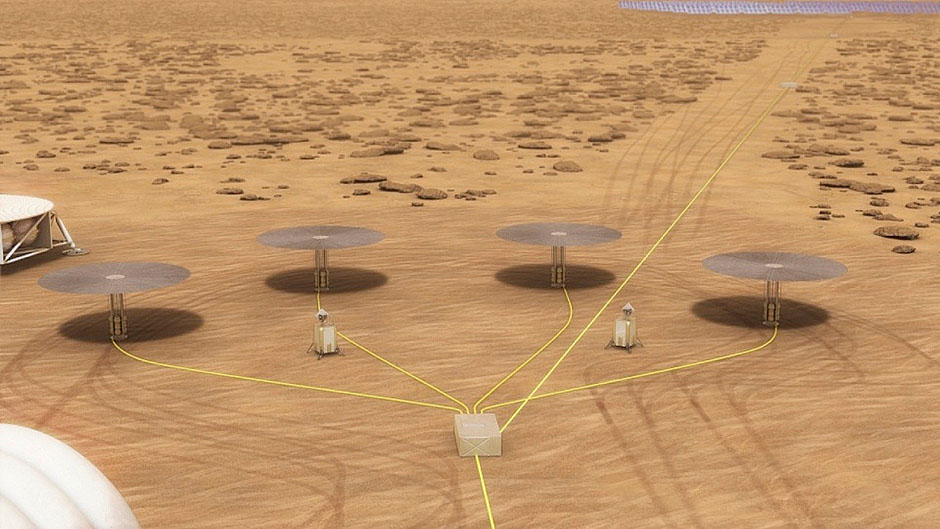

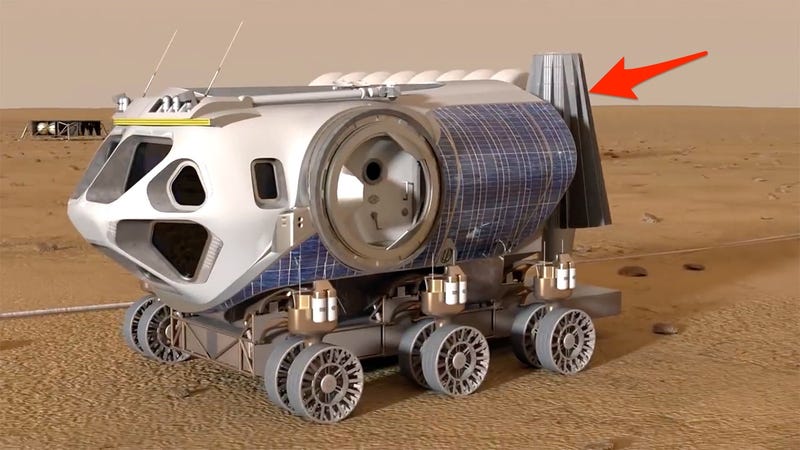

앞으로 진행될 공모 사업에서는 크러스티 기술을 기반으로 10배 출력의 원자로를 개발하게 된다. NASA는 미래의 화성 거주지에 4개 이상의 10kW급 원자로를 설치해서 최소 필요 전력을 생산할 계획이다.

유도 핵분열을 이용한 최초의 우주 원자로

심우주 탐사선들은 ‘방사성동위원소 열전기 발전기(Radioisotope thermoelectric generator, RTG)’라는 원자력 장치를 갖출 예정이다. 태양에서 멀어질수록 태양 패널만으로는 충분한 전력을 얻기 어려워서다. 화성에 착륙한 바이킹 1, 2호와 큐리오시티 로버 역시 RTG를 사용했다.

RTG는 주로 플루토늄-238의 자연 방사성붕괴에서 나오는 열을 이용한다. 그러나 원자력 협정에 따라 플루토늄 생산은 제약을 받는다. 또한, 수백 와트에 불과한 출력이 점차 저하된다는 단점도 있다. RTG를 3개씩 탑재했던 보이저 1, 2호의 최초 출력은 470W였으나, 2011년이 되자 270W 이하로 떨어졌다.

킬로파워는 프리피스톤 방식의 스털링 기관을 적용한 본격적인 유도 핵분열 발전 장치다. 일반 원자로와 유사하게 탄화 붕소 막대를 제어봉으로 사용하지만, 금속 나트륨을 냉각재로 사용해서 설치와 운반이 간편하다.

NASA 우주기술임무국의 앤서니 칼로미노(Anthony Calomino) 핵시스템 포트폴리오 매니저는 “킬로파워는 달에서의 지속적인 활동, 특히 달의 밤에 생존하는 데 도움이 된다”라면서 “유인 월면 임무는 우주 핵분열 시스템을 개발하고, 시험할 기회를 제공한다”라고 밝혔다.

우주 원자로, 과연 안전할까?

우주 원자로에 대한 대중의 불신이 깊다. 만약 운반 로켓이 공중 폭발하면 넓은 지역에 방사성 물질을 뿌리지 않겠냐는 생각이 퍼져있어서다.

이에 대해 킬로파워 연구진은 사고가 발생하더라도 매우 안전하다고 전했다. 그 이유는 지구상의 대부분 원자로와 다르게 물과 같은 액체 냉각제를 사용하지 않기 때문이다. 물이 너무 뜨거워지면 증기 폭발을 일으킬 수 있고, 오염 물질을 더 쉽게 퍼트려서 문제가 된다. 반면, 킬로파워의 히트 파이프에 들어 있는 나트륨은 열에 의해 녹을 때까지 고체 상태를 유지한다.

연료로 사용하는 우라늄-235의 위험성도 대중의 선입견과 달리 매우 낮다고 한다. 킬로파워 프로젝트 책임자인 패트릭 맥클루어(Patrick McClure) 로스앨라모스 연구소 수석연구원은 “만약 발사대에서 로켓 폭발이나 화재와 같은 사고가 발생한다면 1km 떨어진 곳의 방사선 측정치는 자연 방사선량보다 훨씬 적을 것이다”라고 밝혔다.

가장 위험한 시나리오는 원자로가 우연히 작동했을 경우지만, 킬로파워의 설계 방식상 실제로는 거의 불가능하다. 연구진은 최악의 경우라도 발사 도중에 원자로가 작동할 가능성이 희박하다고 말했다.

하지만 킬로파워는 경량화를 위해서 고농축 우라늄을 연료로 사용한다. 핵무기에도 사용할 수 있는 고농축 우라늄의 도입은 핵 비확산 커뮤니티들의 우려를 불러일으켰다. 그런 문제 제기로 저농축 우라늄(LEU) 사용도 신중하게 고려되고 있다.

NASA와 미국 에너지부는 이번 1단계 사업 참여 업체 중에 한 개를 선정하여 2022년부터 2단계 사업을 진행할 예정이다. 업체와의 프로젝트 비용 분담을 통해서 예산을 줄이는 방식도 검토 중인 것으로 알려졌다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-09-08 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터