사람은 나이가 들면 새로운 친구를 사귀기보다 의미 있고 이미 우정이 쌓인 소규모 친구 모임을 선호하는 경향이 있다. 또 긴장이나 갈등을 가져오는 관계보다는 긍정적인 관계로 더 기울어진다.

이런 행동은 그동안 인간에게 고유한 것으로 여겨졌었다. 그러나 최근 연구 결과에 따르면 인간과 가장 가까운 ‘살아있는 친척’ 중 하나인 침팬지도 이런 특성을 가지고 있는 것으로 밝혀졌다.

과학자들은 그 이유를 이해하면 건강한 노화는 어떤 모습이어야 하고, 이런 사회적 변화를 유발하는 요인이 무엇인가에 대해 더욱 잘 파악할 수 있을 것으로 보고 있다.

미국 하버드대 인간 진화 생물학과(HEB) 전·현직 연구팀은 침팬지 사회에 대한 20년 이상의 관찰을 바탕으로 한 이번 연구 결과를 과학 저널 ‘사이언스’(Science) 23일 자 표지 논문으로 발표했다.

20여 년간 침팬지의 사회적 상호작용 연구

연구팀은 1995년부터 2016년까지 약 7만 8000시간 동안 우간다의 키발레 국립공원에 서식하는 15살에서 58살 사이의 수컷 침팬지 21마리의 사회적 상호작용을 조사했다.

이 관찰 조사는 인간이 아닌 동물 가운데에서 나이가 들어가며 사귀는 친구를 능동적으로 선택하는 사례에 대한 최초의 증거로 여겨진다.

연구팀은 수컷 침팬지만을 관찰했는데, 그 이유는 수컷 침팬지들이 암컷보다 사회적 유대감이 강하고 사회적 상호작용을 더 많이 하기 때문이었다.

수집한 데이터를 분석한 결과, 침팬지들은 사람이 나이가 들어가며 보이는 행동과 매우 유사한 행동을 나타낸다는 사실을 발견했다.

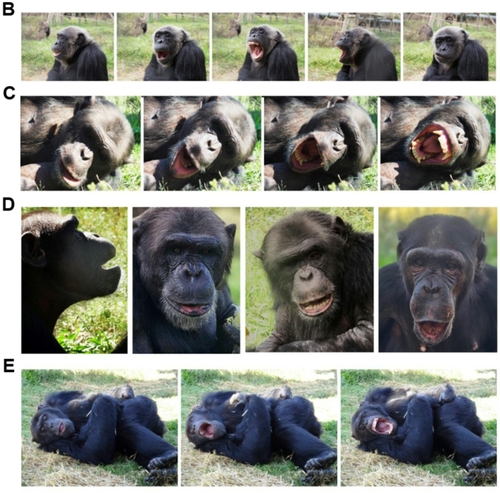

예를 들면 나이가 든 연구 대상 침팬지들은 여러 해 동안 서로 우정을 쌓아온 침팬지들과 털 고르기를 해주는 등 많은 시간을 함께 보내는데 비해, 나이 어린 침팬지들은 일방적인 관계가 더 많아서 상대방으로부터 항상 털 손질 서비스를 받지는 못했다.

또 나이가 많은 수컷들은 혼자서 더 많은 시간을 보낼 것 같은데, 실제로는 나이가 들어가는 상대 친구들처럼 더 중요한 사회적 파트너들과 상호작용을 했다.

그리고 평화롭고 조용한 것을 찾는 인간 노인들처럼 침팬지들도 황혼기에 접어들면서 다툼과 같은 부정적인 상호작용에서 더 긍정적인 쪽으로 전환하는 것으로 보였다.

“침팬지, 인간의 패턴을 그대로 반영”

논문 공동 제1저자 중 한 사람인 미국 미시간대 알렉산드라 로사티(Alexandra Rosati) 심리학 및 인류학 조교수는 “정말 멋진 점은 침팬지가 인간의 패턴을 그대로 반영하고 있다는 점”이라고 말했다.

로사티 교수는 이런 행동들이 노화가 밟아야 하는 정상적 혹은 성공적인 과정인지를 판단하기 위해서는 추가적인 연구가 더 필요하겠지만, 이는 하나의 모델이나 기준선으로 활용될 수 있을 것이라고 덧붙였다.

그는 “실제로 노화의 생물학을 이해할 절실한 필요성이 있다”며, “지금은 과거보다 사람들이 더 오래 살고 있고, 연구를 통해 노화의 역학을 바꿀 수 있다”고 설명했다.

로사티 교수는 하버드대 인간 진화 생물학과 조교수 및 초청 연구원으로 근무했었고, 이번 연구에는 논문 공동 시니어 저자인 리처드 랭엄(Richard W. Wrangham) 생물인류학 석좌교수실 출신과 HEB를 거쳐간 과학자들이 다수 참여했다.

상호 우정과 일방적 우정

이번 연구에서는 사람이 노화하는 동안 밀접하고 긍정적인 관계를 우선시하는 것이 어디서 기원했는지와, 그것이 실제로 사회정서적 선택성(socioemotional selectivity)으로 알려진 이론에 의해 촉발되는지를 테스트했다.

이 개념은 노화하는 동안 사회적 선택성을 이끄는 중심 과정은 남은 시간이 부족하다는 것을 인식하고 시간을 최대한 잘 활용하기를 원하는 데서 나온 결과라고 제시한다.

연구팀은 이번 연구 결과가 이해해야 할 것이 더 많다는 점을 시시한다고 보고 있다.

랭엄 교수는 “침팬지는 아주 똑똑하지만 나이가 들어 죽는다는 것을 이해하지 못한다”며, “침팬지들이 나이가 들수록 상호 관계가 더 긍정적이 되는 이유를 설명하기 위해 가능성이 높은 일들이 진행되고 있고, 이런 질문은 인간에게 적용되는 것과 똑같이 침팬지에게도 적용된다”고 말했다.

연구팀이 결론을 도출하게 된 몇 가지 관찰 중에는 침팬지들이 가까이 붙어있는 친밀성과 털 손질 습관이 포함돼 있다. 나이 든 침팬지들은 자신들과 가까이 앉아있는 것을 좋아하는 친구들 곁에 앉는 걸 선호한다.

이는 상호 우정으로 분류할 수 있다. 반면 한 침팬지가 다른 침팬지 곁에 앉는 것을 좋아하지만 다른 쪽이 그런 습관을 공유하지 않을 때는 일방적인 우정이다.

15살짜리 침팬지는 평균 2.1개의 일방적 우정과 0.9개의 상호 우정을 가진 반면, 40살짜리 침팬지는 대부분이 일방적 우정(평균 0.6개)에는 신경을 쓰지 않고, 더 많은 상호 우정을 나누는 친구(평균 3개)를 가지고 있었다.

인간과 침팬지의 DNA가 99% 같은 이유?

연구팀은 또 털 손질 습관 조사를 통해 나이 든 침팬지들이 서로 우정을 나누는 친구들에게 더 많은 에너지를 쏟는다는 사실을 확인했다.

논문 공저자인 터프츠대 자린 마찬다(Zarin Machanda) 조교수는 “우리는 많은 사람들이 편향적인 우정을 보이다 나이가 들어감에 따라 상호 화답하는 친구들과 실제로 많은 시간을 보내기 시작하는 것을 보게 된다”고 말하고, “이런 상호 우정을 가지고 있는 사람들이 실제로 그런 친구들에게 더 많은 관심을 쏟듯이, 나이 든 침팬지들도 이런 상호 우정을 가지고 친한 친구들에게 더 많은 털 손질을 해주면서 투자를 한다”고 설명했다.

연구팀은 자신들의 발견에 크게 놀라지는 않았다. 그 일부는 침팬지와 인간이 이미 사회 조직과 사회적 선택 측면에서 매우 비슷하기 때문이다. 결국 침팬지는 보노보와 함께 DNA의 99%를 인간과 공유하고 있는 것이다.

랭엄 교수는 “이번 연구는 700만~800만 년 전부터 우리의 공통 조상과 진화적으로 공유해 온 행동 시스템을 보고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들게 한다”고 말했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-10-23 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터