최근 <사이언스>지에는 야생에 사는 암컷 침팬지들이 인간과 마찬가지로 ‘폐경’을 겪고 그 이후 한동안 노년기를 보낸다는 보고가 있어 화제였다. 인간의 생애주기를 생각하면, 유아기와 청소년기, 청장년기를 거쳐 노년기를 살아가는 것은 자연스러운 일이다. 그런데 이 보고는 무슨 의미일까?

인간에서의 폐경

보건교육포럼의 2010년 보고에서 한국 여자 아이들의 ‘초경’이 시작하는 평균 나이는 11.98세이다. 초경 시작 이후 여성들은 대략 한 달 주기로 배란을 하고, 착상되지 않은 수정란이 체외로 배출되는 월경을 반복하게 된다. 대략 30-40년간 반복되는 이 기간을 ‘가임기’로도 부르는데, 말 그대로 임신이 가능한 기간이라는 뜻이다. 이 시기를 지나 더 이상 배란도 월경도 하지 않는 ‘폐경’을 맞이하면 한 여성의 삶에서 비로소 임신과 출산의 기능은 사라지게 된다.

대한보건연구지의 2021년 보고에 따르면 49.9세이다. 같은 해 보고된 한국 여성의 평균 기대수명이 86.6세이니 여성들은 폐경 이후 대략 37년가량을 더 사는 것이다. 전체 수명의 1/3도 넘는 기간이다. 그런데 생물의 진화를 번식과 적응에 최적화되는 과정으로 이해하는 진화론적 관점으로 보면 폐경 이후의 노년기는 미스터리가 된다.

인간이라는 종은 어째서 번식하지 않은 채로 계속 살아가는가?

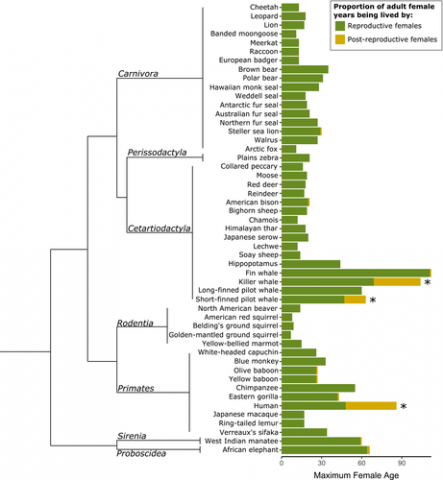

자연에서 폐경은 인간과 범고래, 외뿔고래, 흰돌고래, 이빨고래(toothed whales)류 다섯 종에서만 관찰되었다. 대부분의 다른 동물종들은 번식 능력이 사라진 이후 곧 수명을 다한다. 진화론적 관점에서 이는 자연스러운 일인데, 모든 개체는 살아있는 동안 제한된 자원을 생존과 번식을 위해 최선으로 사용하게 되어 있기 때문이다. 여기에서 말하는 생존은 혼자 오래오래 사는 생존을 말하는 것이 아니고 번식을 하고 낳은 자녀들을 보호할 수 있을 때까지 살아 기능을 하는 것을 말하는 것이다.

요즘 우리 사회는 결혼이나 자녀 계획에 대해 다양한 선택지가 존재하고, 혼자서도 평생을 얼마든지 행복하게 살 수 있는 환경이 되었지만, 진화론 관점은 어디까지나 번식과 직결하게 된다. 예를 들어, 요즘 말하는 욜로족으로 평생을 자녀 없이 건강하고 즐겁게 살고 가는 사람들이 많아지게 되면 당연히 이들 개인의 삶의 질은 훌륭할 수 있고, 그것이 그들이 사는 사회의 안녕에도 기여하는 측면이 있을 수 있다. 그런데 다음 세대에 이들의 유전자는 전달되지 않기 때문에, 번식 없이 건강하게 오래 사는 기능을 하는 유전자는 (그런 것이 있다면) 선택이 될 수가 없다. 자연선택에 의해서는 이런 라이프스타일로 진화하는 종이 있을 수 없다는 이야기다.

같은 맥락에서 번식을 끝낸 개체들이 오래도록 살아 있는 현상은 흥미로운데, 모든 인간 사회에서 보편적으로 나타나는 이 현상이 자연선택에 의한 것이라면 이것이 생존과 번식에 어떻게 기여하는 것인지, 만약 자연선택이 아닌 우연한 진화라면 이것이 어떻게 가능한 것인지는 학계에서 아직 풀리지 않는 의문이다.

할머니가 육아를 도우면 유리하다?

‘할머니 가설’로 대표되는 이론은 폐경 이후의 삶을 손자녀 세대의 양육을 돕는 기능을 하는 시간으로 설명한다. 실제로 아프리카의 수렵채집을 하는 하드자 부족에 관찰한 연구는 할머니가 수렵채집을 도와 자녀들이 육아를 더 잘할 수 있게 돕는 경우, 손자녀가 더 건강하고 젖을 빨리 뗀다는 결과를 보인바 있다. 아이들이 무게가 더 나가고 건강하면 생존율도 더 높아지지만 아이가 젖을 빨리 떼면 엄마는 다음 임신이 빨라질 수 있어 결과적으로 손자녀 수의 합계도 많아지게 된다.

이는 직관적이기도 한데, 현대 사회를 생각하더라도 조부모가 육아를 도와주는 경우에 맞벌이도 가능해지고, 맞벌이가 아닌 경우 양육의 질이나 둘째, 셋째를 계획하기가 쉬워지게 될 것이다. 그런데 연구자들에게 아직 풀리지 않는 고리는, 그것이 어떻게 폐경 이후에 남은 긴 수명과 연결되는가이다. 양육을 돕는 할머니들이 번식에 더 큰 기여를 하면 이 유전자는 당연히 자연선택되겠지만, 이것이 폐경 이후 길게 남은 수명과 관계가 있다고 볼 근거가 없기 때문이다.

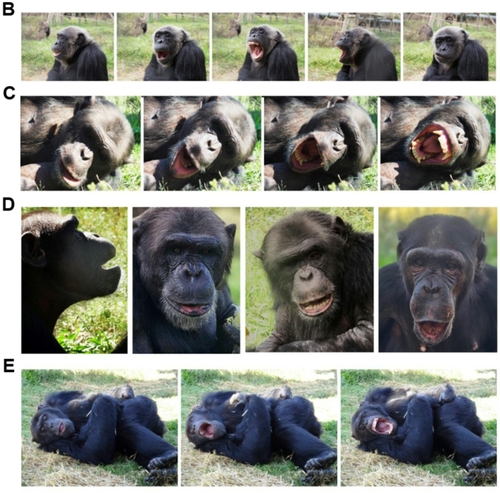

최근 보고된 침팬지 이야기는, 우간다의 키발레 국립공원에 사는 침팬지 집단 중 은고고(Ngogo) 침팬지들을 21년간 관찰하고 66마리의 암컷 침팬지에게서 모은 560개의 소변검채에서 여성호르몬을 분석한 결과를 토대로 한다. 연구진은 16마리의 암컷들이 50세를 이후로 번식을 멈추고 여성호르몬도 인간 여성의 폐경기와 그 이후에서 볼 수 있는 패턴을 보였다고 보고했다. 그리고 이후 적어도 14년 이상씩을 더 살았는데, 이는 인간에 비견할 수 있는 폐경 이후의 노년기인 셈이다. 이번 보고는 야생의 침팬지 집단에서의 첫 관찰이기에 큰 관심을 모았다.

침팬지의 경우 가임기에 들어선 암컷은 자신이 태어나 자란 집단을 떠나 다른 집단으로 이주해 가기 때문에 할머니가 폐경 이후 손자녀의 양육을 도와줄 수 없다. 물론 아들의 손자녀가 있겠지만 딱히 다 자란 아들을 돕는다거나 이웃의 다른 암컷들의 양육을 활발히 돕지도 않는 것으로 알려져 있다. 때문에 연구진은 침팬지의 경우는 할머니 가설보다도 오히려 나이 든 개체가 젊은 암컷들과 경쟁하는 것이 어렵고 잠재적으로 위험할 수 있어 번식을 멈추는 이른바 ‘생식갈등 가설’에 가까울 수 있다고 해석한다.

여성 각자가 폐경 이후에 남은 긴 삶을 어떻게 즐겁고 건강하게 살아갈 것인가의 문제와는 별개로 다른 대부분의 종과 다른 인간의 이 특징이 어떤 생물학적 의미를 갖는지는 여전히 미궁에 남아 있다. 다만, 새로 드러나는 관찰들이 실마리를 더하고 있다.

- 한소정 객원기자

- 저작권자 2023-11-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터