인종과 성격은 어떤 관련이 있을까?

인간의 성격은 인종에 따라 다를까? 흔히 흑인은 남성 호르몬이 가장 많이 분비되기에, 다른 인종보다 더 공격적이며 거칠다는 잘못된 편견이 퍼져있지만, 실제로 남성 호르몬 수치 조사 결과 인종 간의 차이는 유의미 하지 않은 것으로 알려져 있다. 따라서 인종과 성격과의 상관관계는 고정관념으로 유사 과학 범주에 속하는 속설에 가깝다.

인간의 성격 형성은 유전적 요인과 환경적 요인이 좌우한다

그렇다면 인간의 성격 형성에는 어떠한 요인들이 작용할까? 여러 과학적 연구 결과들에 따르면, 인간의 성격이나 습관 등에 미치는 유전적인 영향이 상당하다고 한다. 영국 출생 캐나다의 토니 베논(Prof. Philip Anthony "Tony" Vernon)교수는 인간의 성격에 미치는 유전적인 영향을 조사하기 위하여, 같은 유전자 조합을 갖고 태어나는 219쌍의 일란성 쌍둥이를 대상으로 연구를 진행했다.

각기 다른 생활 환경 속에서 이들의 성격 및 습관이 어떻게 변해 가는지 조사한 결과, 환경적 요인(대략 48%)보다는 유전적 요인(대략 52%)이 약간 더 큰 것으로 드러났다. 즉, 떨어져서 자란 일란성 쌍둥이들의 성격이 함께 자란 일란성 쌍둥이들의 성격만큼 유사하며, 떨어져서 자란 이란성 쌍둥이들의 그것보다 유사도가 훨씬 더 높음을 생각하면 유전적 요인은 절대로 무시 될 수 없는 요인이다.

하지만, 자라나는 가정환경이나 가족의 구성, 형제간의 서열, 부모의 양육 태도 등이 사람의 성격에 미치는 영향도 무시될 수는 없다. 즉, 인종 간의 성격 차이는 존재하지 않지만, 태어날 때부터의 유전적 요인과 자라나는 환경 모두 사람의 성격 형성을 좌우하는 것으로 이해될 수 있다.

개의 품종과 성격은 어떤 관련이 있을까?

그렇다면 강아지나 개의 성격은 품종과 관련이 있을까? 널리 퍼진 고정관념을 예로 들자면, 골든 리트리버는 모든 동물들에 친절하며 사랑을 베풀기 좋아한다고 알려져 있다. 또한, 핏불 테리어는 공격적이며, 지능이 뛰어난 개로 알려진 보더 콜리는 과잉 행동 장애를 종종 보인다고 알려져 있다. 그렇다면 원하는 성격의 개를 입양하기 위해서 품종을 먼저 파악해야 하는 것일까? 결과적으로 이는 인간의 인종과 성격의 관계처럼 고정관념일 뿐이며 잘못된 가정이다.

캐슬린 모릴 (Prof. Kathleen Morrill) 매사추세츠 의대 교수가 이끌고 있는 연구진의 최신 연구 결과에 따르면, 개의 품종은 개의 성격을 나타낼 수 있는 일반적인 지표가 될 수 없다고 한다. 연구진은 2,155마리의 개의 유전정보를 기반으로 DNA 염기서열을 분석함과 동시에, 18,385마리의 견주를 대상으로 개의 성격에 관한 설문 조사를 실시했다.

연구팀의 결과에 따르면 개의 행동 중 9%의 행동만이 품종에 따라서 유사성을 보이는 것으로 나타났다. 또한, 한가지 품종에서만 발견되는 특정한 행동도 없는 것으로 드러났다. 위험하다고 알려진 핏불 테리어의 공격성도 일부 지역에서는 다른 개보다 덜 공격적임이 드러났다.

개의 품종은 성격과 큰 관련이 없다

이를 기반으로 연구팀의 마리예 알론소 박사(Dr. Marjie Alonso)는 개의 생김새와 품종이 개의 행동을 예측하는 데에 도움을 주지는 못할 것이라고 주장했다. 즉, 원하는 성격의 개나 강아지를 입양하기 위해서는 품종이 도움되지 못한다는 말과도 같다. 미국 국립 인간 게놈 연구소(U.S. National Human Genome Research Institute)의 송곳니 관련 유전학 전문가 엘라니네 오스트란더 박사 (Dr. Elaine Ostrander)는 위 발견에 대해서 어떤 품종도 특정한 성격을 가지고 있지 않으므로 개의 행동 파악 및 연구에 관해서 매우 중요한 발견이라고 덧붙였다.

반면, 늘어진 귀나 전반적인 몸 크기와 등과 같은 개의 여러 신체적 특성에 관해서는 유전자가 지배하고 있음이 밝혀졌다. 연구팀은 개의 외모 중 적어도 80% 정도는 DNA와 관련이 있는 것 같다고 밝혔다.

비슷한 품종은 왜 비슷한 성격을 가지고 있는 것으로 보일까?

연구팀은 비슷한 품종끼리 비슷한 성격을 보이는 것에 대해서 현재의 대다수 반려견 품종은 인간의 이기심에 의해서 탄생되었기 때문이라고 지적했다. 실제로 약 200년 전부터 영국에서는 미학적으로 보기 좋은 다수 품종을 강제 교배하여 미학적으로 보기 좋은 또 다른 품종을 탄생시켰으며, 이 때문에 서로 비슷한 품종은 비슷한 성격을 가진 것으로 보일 가능성이 있다고 추정했다.

또한 연구진은 위 교배가 유전학적으로 매우 잘못된 행동임을 꼬집었다. 이는 본질적으로 근친 교배에 해당하며, 단순히 원하는 품종을 얻기 위해서 유전학적 다양성을 줄이는 행동이기 때문이다. 또한 이렇게 탄생한 품종은 대부분 건강하지 않으며, 유전질환으로 고통받을 확률이 더 높아진다.

개와 인간의 역사

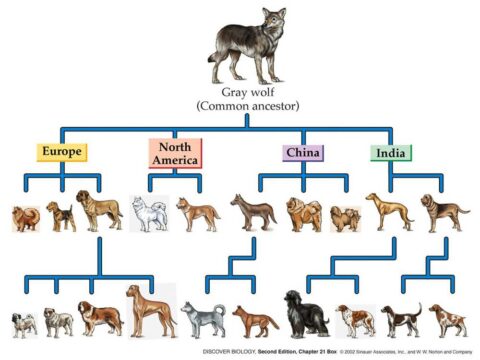

개와 인간의 역사는 수만 년 전, 마지막 빙하기 시작 직전에 회색늑대가 가축화되면서 시작되었다고 알려져 있다. 고고학에서는 가장 최초의 가축화가 기원전 3만 년에서 최소 기원전 7천 년 정도에 이루어졌다고 추정하고 있다. 이후 최소 수천 년에 걸쳐서 늑대는 개로 진화해갔으며, 지난 수백 년 동안 인간은 골든 리트리버나 퍼그 등을 중심으로 개의 사육을 시작하며 이들을 애완동물로 변화시켰다.

연구에 참여한 캐서린 로드 박사 (Dr. Kathryn Lord) 역시 개는 인간 문명의 초기에 인간이 생산하거나 남긴 쓰레기를 먹으며 살아남은 늑대의 후손이라고 주장했다. 인간과 함께 살며 가까워진 개는 특유의 생존력과 번식력을 다음 세대에 전달했을 가능성이 있다고 밝혔다.

개의 성격 차이는 유전학적으로 설명이 가능할까?

연구팀에 따르면 개의 성격 차이는 1/4 미만 정도만 유전적으로 설명할 수 있다고 한다. 개가 물건을 가져오는 행동이나 인간과의 사교성을 보여주는 행동은 유전학적으로 연관된 것으로 드러났다. 따라서 연구팀은 인간이 늑대를 길들이던 초창기에 더욱더 친근한 늑대나 개를 선택했을 가능성이 있다고 추측했다.

반면, 장난기를 보이거나 배변 전에 빙글빙글 도는 행동은 유전학적으로 관련이 없는 것으로 드러났다. 즉, 환경적 요인 역시 개의 성격을 만드는 중요한 요소가 될 수 있음이 간접적으로 확인된 셈이다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2022-05-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터