사람의 뇌에는 시각령(visual cortex)이란 부위가 있다.

눈으로부터 전달된 시각 정보들을 처리하고 있는 곳이다. 대뇌 후단에 있는 신경세포로 시각정보를 처리하고 있는 최종 부위라고 보면 된다.

이 시각령이 이미지를 구성하고 있는 색상, 형태 등을 어떻게 받아들이고 있느냐에 따라 상대방에 대한 호감, 반감이 결정된다. 그동안 과학자들은 어떤 종류의 이미지가 이 시각령 세포에 더 강한 자극을 주고 있는지 알아내기 위해 많은 연구를 기울여왔다.

왜곡된 이미지일수록 강한 반응 보여

과학자들은 변수가 너무 다양해 그 가능성을 예측하는데 어려움을 겪고 있었다. 그러나 최근 과학자들이 원숭이와 인공지능을 활용해 그 비밀를 풀고 있다.

2일 ‘사이언스’ 지는 최근 미국 보스턴 소재 하버드대 뇌과학자 마거릿 리빙스턴(Margaret Livingstone) 박사 연구진이 원숭이 실험을 통해 시각령의 비밀을 푸는데 성공하고 있다고 보도했다.

연구진은 실험을 위해 원숭이 뇌 하측두피질(inferior temporal cortex)에 고성능 센서가 부착된 전극을 삽입했다.

전극을 삽입한 원숭이의 하측두피질은 여러 가지 미세한 차이의 다른 이미지를 보여주더라도 극도로 민감하게 반응한다는 사실이 밝혀진 곳이다. 이 부위를 통해 원숭이가 수많은 이미지들을 어떻게 식별하는지 관찰할 수 있다.

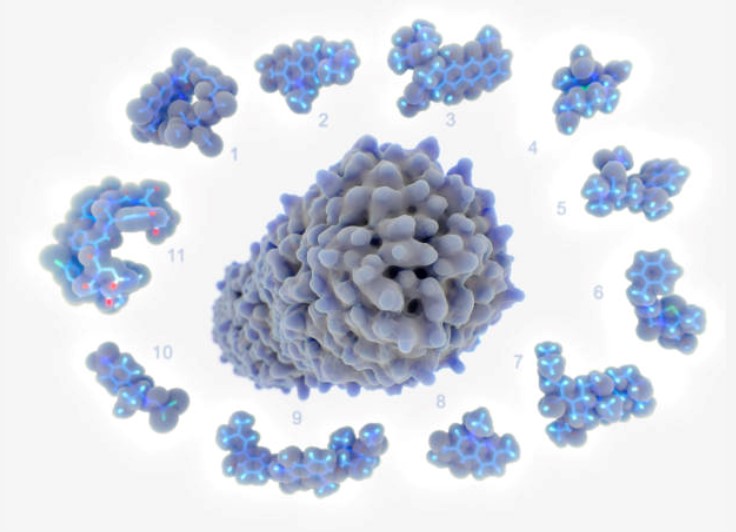

연구진은 전극 설치를 마친 후 원숭이에게 수백 개의 왜곡되고, 괴물과 같은 특이한 이미지들을 보여주었다. 그중에는 날개가 달린 드래곤이나 인간과 새를 합성한 중세시대 가상의 이미지 가고일(Gargoyle)도 포함돼 있었다.

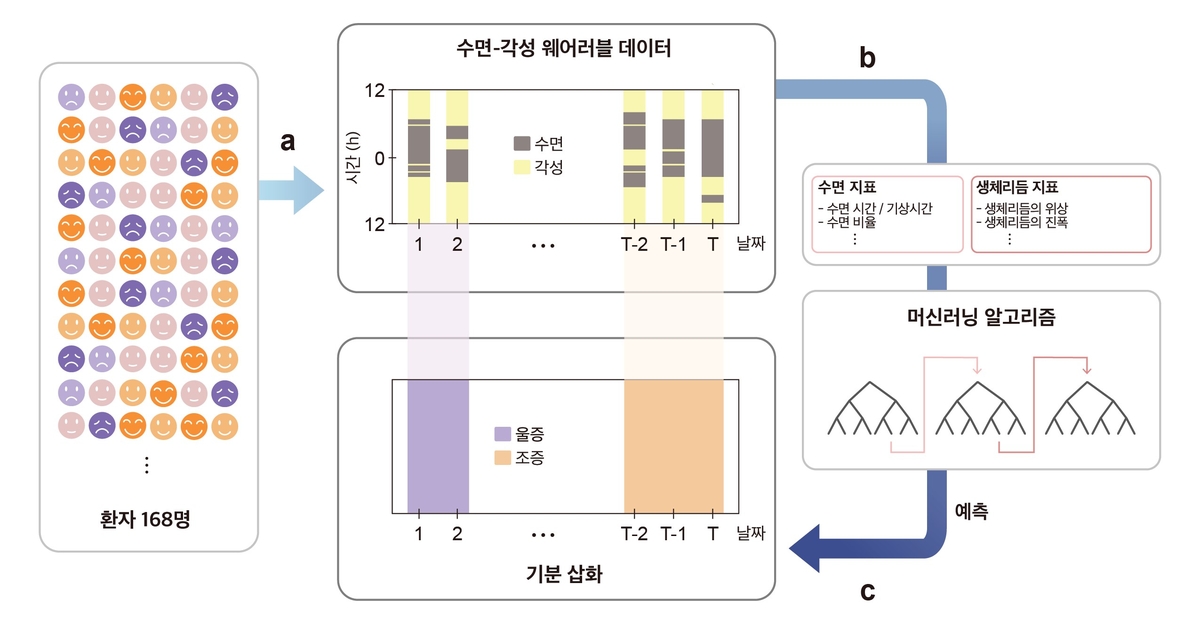

이미지를 보여준 후에는 인공지능인 머신러닝(machine learning)을 사용해 특별히 제작한 컴퓨터 알고리듬을 통해 어떤 타입의 이미지에 더 강한 자극을 받고 있으며, 또한 어떤 반응을 하고 있는지 관찰했다.

관찰 결과 아무 내용도 없는 이미지에 대해서는 반응을 보이지 않았다. 그러나 더 구체적인 이미지가 나타나면서 원숭이가 반응을 보이기 시작했다.

그리고 ‘좋아요(like)’란 반응을 보인 이미지들이 다수 나타나기 시작했다.

대다수 원숭이들은 자신의 모습을 지닌 장난기 있는 원숭이 모습에 기쁨을 나타내고 있었다. 또 먹이와 관련된 도구들이나 자신을 보호해주고 있는 사육사 얼굴 모습에 깊은 관심을 보이며 호의적인 반응을 보이고 있었다.

흥미로운 사실도 밝혀졌다. 원숭이들이 실제로 존재하지 않는 왜곡된 동물 모습을 더 선호하고 있었다는 것. 땅의 요정 같은(gnomelike), 그리고 자신과 비슷한 장난기 있는 원숭이 모습을 지닌 이미지에 열광하고 있었다.

사람의 시각 처리 과정도 밝혀낼 수 있어

특히 중세시대 널리 유포된 가상 이미지 가고일(Gargoyle)을 접했을 때는 매우 열광적인 반응을 보였다.

연구를 이끈 하버드 의대의 뇌과학자 마가렛 리빙스턴(Margaret Livingstone) 박사는 “원숭이들의 시각세포가 정상적인 이미지보다 실제로 존재하지 않는 왜곡된 동물 모습에 강하게 반응하고 있었다”고 말했다.

박사는 “원숭이들이 열광하고 있는 이미지들을 보면 피카소와 프란시스 베이컨(화가)이 그린 특이한 초상화들을 연상케 한다”고 말했다. 이는 원숭이들이 특이한 이미지를 알아본다는 것을 의미한다.

관련 논문은 국제학술지 ‘셀(Cell)’ 2일자에 게재됐다. 논문 제목은 ‘Evolving Images for Visual Neurons Using a Deep Generative Network Reveals Coding Principles and Neuronal Preferences’이다.

연구진은 논문을 통해 수없이 많은 이미지를 보고 살면서 어떤 이미지가 우리 뇌 속에 강하게 입력되는지 알아내기 위해 많은 과학자들이 다양한 연구를 수행해왔다고 말했다.

하버드의대 연구진 역시 이를 알아내기 위해 원숭이 실험을 실시했으며, 인공지능인 ‘머신 러닝’ 알고리듬을 통해 원숭이 하측두엽 피질을 통한 시각 이미지에 대한 반응을 측정할 수 있었다고 밝혔다.

이번 연구에서 위력을 발휘한 것은 ‘머신 러닝’이다. 이 인공지능은 사람의 시각 기능과 유사한 경로를 지니고 있다.

사람이 눈을 통해 시각 이미지 정보를 입수하게 되면 뇌 측두엽에 있는 무엇(what) 경로와 뇌 위쪽 두정엽에 있는 ‘어디(where)’ 경로를 통해 그 내용을 분석하게 된다.

‘머신 러닝’ 역시 무엇(what) 경로와 어디(where) 경로를 사용해 정보를 분석하는 방식을 채택하고 있다. 연구팀은 인공지능의 이 같은 특징을 감안, 시각 정보를 처리할 수 있는 알고리듬을 만든 후 원숭이 뇌 속에서 이미지가 어떻게 처리되고 있는지 시도했다.

그리고 원숭이 뇌 속에서 어떤 이미지를 무시하고 있으며, 어떤 이미지를 선호하는지 명확히 판별할 수 있었다.

연구를 지켜본 미국 국립시각연구소(National Eye Institute)의 뇌과학자 베빌 콘웨이(Bevil Conway) 박사는 “하버대의대 연구진이 믿을 수 없을 정도의 창의적인 방식으로 시각정보 처리 과정을 밝혀냈다”고 극찬했다.

뇌 과학계는 이번 연구 결과를 통해 원숭이뿐만 아니라 사람의 시각정보 처리과정을 더 상세하게 파악할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

그러나 원숭이들이 피카소 그림과 같은 추상적인 이미지에 열광했는지에 대해서는 아직 그 원인이 밝혀지지 않고 있다. 관계자들은 사람과 원숭이 시각 처리 과정 사이에 유사한 점이 있는 것인지 알아내기 위해 후속 연구가 진행돼야 한다고 보고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-05-03 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터