1794년부터 2년에 걸쳐 '동물학'을 집필한 에라스무스 다윈은 "모든 온혈 동물은 자신의 일부를 변형하는 힘을 갖고 있고, 이렇게 개량된 형질은 자손에게 이어진다"라고 기록했다. 이어 1809년 라마르크는 <철학적 동물학>을 통해 에라스무스 다윈의 학설을 이어받아 "동물들은 일생동안 자신의 필요에 의해 특정 형질을 발달시키며 이를 자손에게 물려준다"고 했다.

에라스무스 다윈과 라마르크가 주장한 것이 바로 '용불용설'(用不用說)이다. 생물에는 환경에 대한 적응력이 있어, 자주 사용하는 기관은 발달하고 그렇지 않은 기관은 퇴화한다는 학설이다. 하지만 이 학설은 찰스 다윈의 진화론과 DNA 및 유전자가 발견되면서 역사에서 사라지게 되었다.

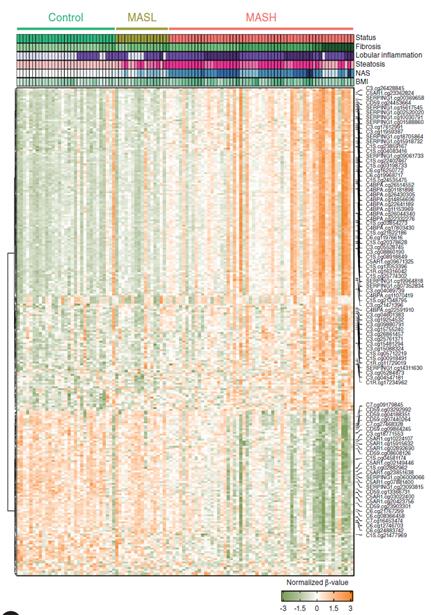

하지만 최근 후성유전학의 발달로 용불용설이 다시 주목받고 있다. 후성유전학은 DNA의 염기서열이 변화하지 않는 상태에서 이루어지는 유전자 발현의 조절을 연구하는 유전학의 하위 학문으로, 분자적 수준의 이해는 완벽하지 않지만 암과 같은 질병의 연구에 있어 중요한 역할을 하는 학문이다.

용불용설의 가장 대표적인 사례는 기린의 목이 늘어나는 과정이다. 기린은 일생 동안 높은 가지에 있는 잎을 먹기 위해서 목을 늘이는 것을 되풀이 해왔다. 이러한 과정을 오랜 기간 지속한 결과, 기린의 목은 점점 늘어나게 되어 지금과 같은 모습을 갖추게 되었다.

결국 동물이 어떤 기관을 다른 기관보다 더 자주 쓰거나 지속적으로 사용하게 되면, 그 기관은 사용 시간에 비례하여 점차 강해지고 발달되며 크기도 커지게 된다. 반대로 어떤 기관을 오랫동안 사용하지 않으면, 그 기관은 점차 약화되고 기능도 쇠퇴하여 결국 사라지게 되는 것이다.

예를 들어, 펭귄의 날개는 날기 위한 용도로 사용하지 않으면서 점차 퇴화되었고 그 크기도 작아졌을 것이다. 동물에서 볼 수 있는 특수한 형태나 작용을 갖는 기관은 바로 이렇게 해서 생겼고, 퇴화기관으로 알려진 흔적기관 역시 이렇게 하여 생겼다. 즉, 어떤 기관을 사용하지 않음으로써 형질이 약화되고 축소되었다는 것이 라마르크의 입장이다.

라마르크의 용불용설은 종의 다양성이 생기는 매커니즘을 설명하기에는 적절했다. 하지만 이러한 변화가 번식 과정에서 다음 세대에게 전해짐으로써 종의 점진적인 변화를 이끌어낸다는 점은 당시에 논쟁의 대상이 되었다. 경험적으로 설명되지 못했기 때문이다.

이후 그레고르 멘델(Gregor Mendel)이 유전의 분자적 특성을 밝힘으로써 획득된 형질은 유전되지 않다는 것이 증명되었다. 그럼에도 불구하고 라마르크의 용불용설은 종의 다양성이 생겨나는 기본 원리를 처음으로 제시하였다는 점에서 의의가 있다. 진화적인 변화는 점진적으로, 끊임없이 일어난다는 현대 진화이론의 시발점이 되기도 했다.

'용불용설은 완전히 틀린 것이 아니다'

20세기에 들어 멘델의 유전법칙이 재발견된 후, 급속이 발전한 유전학에 의해 유전자의 역할이 밝혀졌다. 그러면서 라마르크의 용불용설은 오류로 판명되었다. 하지만 후성유전학(Epigenetics)이 태동하면서 라마르크의 주장이 완전히 틀린 것은 아니라는 의견이 조심스럽게 나오고 있다.

후성유전학은 한 세대에 특정하게 나타난 형질이 대를 거쳐 유전될 수 있다는 것을 말한다. 후성유전학에 따르면 DNA 염기서열이 변하지 않아도 특정 형질이 나타나거나 발현되지 않을 수 있다. 2~3세대 정도 대를 이어 유전될 가능성도 있다. 다음 세대에 전해지면서 점진적인 변화를 이끌어내는 용불용설과 비슷한 맥락이다.

획득한 형질이 유전된다는 라마르크의 주장과 후성유전학은 비슷한 점을 갖고 있다. 실제로 후성유전학을 뒷받침하는 실험은 이미 다양하게 이뤄졌다. 다윈의 진화론과 라마르크의 용불용설 등을 바탕으로 현대 진화 이론은 생물 집단 내에 존재하는 개체차를 대립형질의 발현으로 파악하며, 자연서낵에 의해 대립형질 발현빈도가 변화하는 것을 진화의 원인으로 파악하고 있다.

사실 라마르크가 말한 '유전'은 행위에 의해 얻어진 형질이 후손에게 전달되는 것을 의미한다. 하지만 후성유전학에서 말하는 '환경이 유전자에 영향을 미친다'는 것과는 엄연히 다르다. 진실 여부를 떠나 후성유전학 연구가 시작되면서 라마르크와 용불용설이 다시 언급되고 있는 것은 사실이다.

산모의 식생활, 3대 건강에 영향을 준다

'후천적 경험이 후성유전학적 변화를 통해 다음세대에 전달되는가?'라는 논쟁은 과학계에서 이어져왔다. 일부 과학자들은 방법론적 결함과 생물학적 매커니즘의 결여를 지적하며, 선행된 연구 결과들을 미덥잖게 생각해왔다. 이런 상황에서 지난해 7월 앤 C. 퍼거슨-스미스(Anne C. Ferguson-Smith) 캠브릿지 대학교(University of Cambridge, UK)교수는 후성유전학을 뒷받침하는 연구를 발표했다. (원문링크)

연구팀은 쥐 실험을 통해 산모의 식생활이 자녀와 그 후손들의 건강에 지속적인 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다. 임신 중 굶은 실험 쥐가 낳은 새끼 쥐(2대)들은 나중에 당뇨병에 걸렸으며, 그 새끼들의 새끼 쥐(3대)까지 당뇨병의 발병 위험이 증가한 것으로 나타났다.

이는 후성유전학적 변화가 환경 노출의 영향을 여러 세대애 전달한다는 주장을 지지하는 것이라고 해석 할 수 있다. 배고픈 겨울에 잉태된 네덜란드 아기와 그 자손들이 건강상 문제를 겪는 것 역시 후성유전학적 변화(epigenetics modifications), 특히 DNA의 메틸화 때문이라고 말한 일부 학자들의 주장과도 같은 맥락이다.

하지만 이번 연구결과를 납득하지 못하는 학자들도 있다. 실험에 사용된 쥐들이 동계교배(inbreeding)된 것이 아니기 때문에 유전적 동일성을 보장할 수 없다는 것이 바로 그 이유이다. 연구진의 선택이 결국 실험결과에 영향을 미쳤을 가능성을 배제할 수는 없다고 지적하기도 했다.

라마르크는 생명체 자신의 행동을 매우 중요한 '진화의 요인'으로 생각했다. 오랜 기간에 걸친 반복적인 행동이 결국 형태를 만들어내고 이어서 기능이 따라온다는 것이다. 라마르크야말로 다윈보다 훨씬 앞서 생물의 삶이 '자유 의지'에 끊임없이 새롭게 만들어지는 것이라고 설명한 학자라고 할 수 있다.

- 이슬기 객원기자

- justice0527@hanmail.net

- 저작권자 2015-05-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터