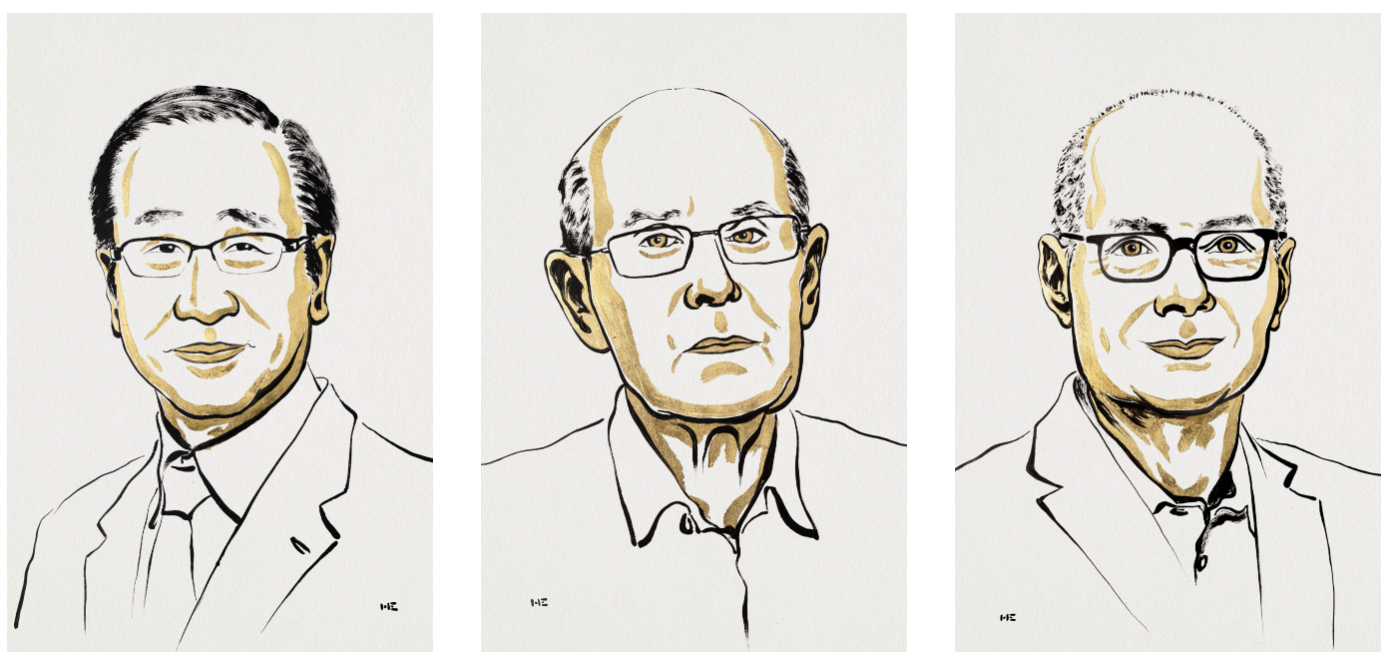

지난 달에 한국물리학회가 부산에서 개최되었다. 오랜만에 온라인이 아닌 학회에서 쟁쟁한 분들의 현장 강연을 들을 수 있었다. 2016년 노벨상 수상자인 던컨 홀데인(Duncan Haldane) 교수가 마지막 날 기조 강연을 하면서 젊은 물리학도들에게 자신의 경험과 조언을 남겼다. 아인슈타인 같은 천재가 아니라도 자신의 연구를 하다 보면, 전혀 예상하지 못한 일로 (그리고 운이 따라 주면) 노벨상을 수상할 수도 있다는 것이다. 홀데인 교수의 말처럼 ‘전혀 예상치 못한 일’로 큰 명성을 얻는 것은 개인에게만 국한되지 않고, 연구소 같은 단체 규모에도 해당된다. 대표적으로 영국의 ‘캐븐디시 연구소’가 있다.

왓슨(James Watson)과 크릭(Francis Crick)이 캐븐디시 연구소에 있을 때, DNA 구조를 발견한 것은 잘 알려진 사실이다. (옛 캐븐디시 연구소 맞은편 펍에서는 DNA 맥주도 판다. 맛은 없다.)

그런데 캐븐디시 연구소는 물리학 연구소로 유명한 곳이었다. 어떻게 물리학 연구소에서 DNA 발견이라는 생물학의 대업이 이루어졌을까?

캐븐디시 연구소의 설립과 물리학 분야의 명성

케임브리지 대학은 유럽의 다른 대학들과 마찬가지로 신학대학이었다. 당시만 해도 실험물리학 같은 저급 학문이 감히 대학에 발을 들인다는 것은 그 시절 대학의 관계자들에게 상상하기 힘든 일이었던 것같다. 그래도 시대의 변화 때문에, 1874년이 되어서 학과는 아니고 연구소를 설립하게 되었다.

당시 총장이었던 7대 데본셔 공작 윌리엄 캐븐디시(William Cavendish, 7th Duke of Devonshire)가 연구소 설립을 위한 자금을 기부하였고, 초대 교수로 맥스웰(James Clerk Maxwell)이 임명되었다. 맥스웰 방정식으로 유명한 그 맥스웰이 연구소를 맡으면서, 케임브리지 대학의 우수한 학생들이 실험물리학을 공부하고 산업계의 고연봉 직업을 가질 수 있었다.

맥스웰이 48세의 비교적 젊은 나이에 사망한 후, 2대 교수로 레일리(John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh)가 임명되었다. 레일리 산란을 비롯하여 흑체 복사에 관한 레일리-진스 법칙으로 유명한 레일리가 연구소를 맡은 후에 실험물리학의 체계적인 교육이 이루어졌다.

3대 교수로 전자 발견으로 유명한 톰슨(J.J. Thomson)이 임명되었고, 그는 후일 노벨상을 받을 제자들을 다수 지도하였다. 그 중 한 명이며, 알파입자 산란 실험으로 유명한 러더퍼드(Ernest Rutherford)가 4대 교수가 되었다.

5대 교수인 윌리엄 브래그(William Lawrence Bragg)가 임용되기 이전까지 캐븐디시 연구소가 배출한 노벨상 수상자는 무려 11명이었고, 2019년까지 수상자는 30명이다.

새로운 분야로의 도전과 DNA 구조 발견

1938년 브래그가 5대 교수로 임용될 당시, 이 인사에 대해서 불만을 가진 사람이 많았다고 한다. 그는 최연소 노벨 물리학상 수상자였지만, 당시 물리학의 성골이라는 입자물리학이 아닌 결정학을 연구하였기 때문이다. 신의 뜻을 알고자 하는 기독교의 전통을 생각했을 때, 입자물리학이야말로 세상의 근본을 밝혀 신의 뜻을 알 수 있는 위대한 학문이었다.

그런데 입자물리학을 실험을 통해 연구하려면 비용이 많이 든다. 더 작은 입자를 쪼개기 위해 더 큰 가속기와 에너지가 필요한데, 1938년의 영국은 더 이상 물리학에 비싼 비용을 지불하기 힘들었다. 이제 돈이 없어서 돈이 덜 드는 연구 분야로 전향하게 되었으니 노벨상의 산실인 캐븐디시의 체면이 많이 구겨졌을 것이다. 브래그는 임용 후에 연구소 체계를 새롭게 하고 외국인 연구자들을 기꺼이 받아들이고 X선 회절 분석을 이용한 물질 분석 연구를 주도하였다. 그 결과로써 왓슨과 크릭의 DNA 발견이 이루어졌다.

DNA 발견이 캐븐디시 연구소의 가장 위대한 발견 중에 하나라는 것을 누구도 부정하기 어려울 것이다. 캐븐디시 연구소를 세운 사람들도 브래그의 임용에 반대했던 사람들도 전혀 예상하지 못한 위대한 발견이 ‘물리학 연구소’의 ‘분자생물학 분야’에서 이루어졌다.

‘예상하지 못한 곳’에서 ‘놀라운 발견’이 이루어지는 것이 당연하다. 예상되었던 발견이라면 벌써 누군가가 발견하였을 것이고, 현재 예상할 수 있는 것이라면 그다지 새로운 연구가 되기 힘들었을 것이다. 홀데인 교수의 조언은 젊은 물리학도에게만 유효한 것이 아니다.

강유진 부산대학교 과학교육연구소 연구교수

※ 외부 필진의 기고는 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

- 강유진

- 저작권자 2022-11-15 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터