보통 사람들은 과학에 대한 경외감 만큼이나 과학자에 대한 신비감도 크기 마련이다. 집안에는 발명품이 굴러다니고, 농담 하나에도 수학식과 화학식이 휙휙 지나가고, 움직일 때는 물리학 법칙을 염두에 두는 그런 사람들일 것만 같다.

사실 과학자가 어떤 사람인지 알기란 쉽지 않다. 과학 얘기는 몇 시간동안 지치지 않고 줄줄 읊으면서도 개인적인 얘기는 단답형으로 끝내는 사람들이다. 그런 과학자들이 수필을 썼다. 그것도 스무명이나.

고등과학원(KIAS)이 올해 설립 20주년을 맞아 펴낸 <자연과학자들의 수필집>에는 과학원에 재직 중인 과학자들이 직접 쓴 수필 20편이 실려있다. 과학자들의 수필집은 뭔가 특별한 것이 있을까.

제목부터 예사롭지 않다. '다체 문제', '힉스입자의 발견과 향후 과제', '비가환의 가환화를 위하여', '초끈이론의 산수', '제타함수에 대하여' '불규칙해 보이는 확률 기하의 보편성과 규칙성'...

과연 이것이 수필인지, 저널 논문인지 의아하다. 책을 펴면 무슨 말인지 이해하기 힘든 과학이론들의 향연이 펼쳐진다. 심지어 중간중간 어지러운 수식들까지 튀어나오기까지 한다.

'이럴려고 수필집을 읽었나' 자괴감이 들 즈음 난해한 과학이론과 수식들 틈 사이로 과학자로 살아온 삶의 조각들이 진귀한 유물처럼 발굴된다. 과학자에 대한 어릴적 꿈, 과학자의 삶을 지탱해주는 동력, 과학하는 삶의 의미들이 소리없이 드러나있다.

"나를 과학으로 이끈 것은 아주 작은 호기심 하나"

과학자들을 과학으로 이끈 것은 각각 다르지만 관통하는 것들이 있다. 자연과 세계에 대한 진지한 물음이다.

전응진 물리학부 교수는 '나를 이끄는 그림 둘'이라는 수필에서 초등학교 때 과학자 전집을 가진 친구에게 빌려보던 한 권의 책이 과학자의 길을 걷는 계기가 되었다고 회고했다.

그는 "그 책에서 본 그림, 더 정확히는 기호 때문이었다. 복잡 다단하고 무수히 많은 모습을 지닌 세상 만물이 몇 개의 단순한 원소들로 이루어져있다는 사실은 곱씹어 보면 볼수록 경이로운 일이다. 어린 마음에 '세상 만물이 실제초 이렇게 아름다운 몇 개의 사물들이 모여서 만들어져 있다'는 사실에 빠져들어 버렸다"는 것이다.

계산과학부의 김재완교수를 과학자로 이끈 것은 발명에 대한 호기심이었다. 초등학교 시절부터 에디슨과 같은 발명가가 되고 싶었던 그는 무한동력 기관이나 시험관에 수소를 모으는 실험에서 혼자만의 가설을 세워 여러가지 발명을 시도했다.

어렸을 때 기차를 타서도 철로 위를 기차가 지나간다는 것 자체가 신기해서 질문을 하고 나름대로의 이론을 만들어 설명하기도 했다. 그 당시 어른들 누구도 무시하거나 비웃지 않고 진지하게 들어준 그 기억이 어쩌면 호기심많은 아이를 멋진 과학자로 만들었는지도 모른다.

이기명 물리학부 교수는 자석에 대한 관심으로부터 과학자의 길이 시작됐다. 어릴 때 자식으로 쇳가루를 당기고 지남철로 방향을 찾고 모터를 분해하면 나오는 강한 자석을 갖고 놀면서 호기심을 키워갔다.

또 과학시간에 전류로 만든 솔레노이드 자석과 보통 자석의 차이를 보기도 했다. 자기 현상에 대한 관심은 자연 세계 현상을 좀 더 큰 그림으로 보고 싶다는 열망으로 커져 물리학과 과학을 공부하는 계기가 됐다.

"과학은 철학이자, 미학이자 신학"

어릴 때 호기심이 있다고 모두 과학자가 되는 것은 아니다. 과학자로 살아가게 하는 에너지는 무엇일까. 과학 자체에 대한 홀릭, 진리를 탐구하고자 하는 열정, 그리고 앞서 간 과학자에 대한 경외감 등이다. 우리에게 골치 아픈 수식이 그들에겐 너무 아름다운 그림이 된다.

수학부의 김범식 교수가 유달리 수학을 좋아한 것도 문제 속에 이미 답이 들어있는 수학의 매력에 빠졌기 때문이다. 우리 사회가 양산하고 있는 '수포자'들에겐 너무나 먼 이야기다.

김인강 수학부 교수는 아예 '수학 예찬'이라는 글을 썼다.

"나는 수학을 통해 삶의 아름다움을 배웠다. 긴 어둠과 불확실성을 건너 밝아오는 논리의 빛을 따라 해결되는 수학의 정리들은 인내와 절제가 무엇인지를 깨닫게 해준 친구였다. 나는 수학을 통해 고독의 참 의미를 깨달았다. 진정으로 고독한 자, 그 긴 밤의 시간을 한 줄의 증명을 완성하려 지새울 때 새벽의 여명은 내 가슴을 가득 채우는 벅참으로 다가왔다. 나는 수학을 통해 절망의 쓴맛을 삼키는 법을 배웠다. 몇 년 동안을 인내하며 증명해낸 나의 정리가 한순간에 무너질 때 느꼈던 절망의 깊이를 나는 처음 알았다." 수학으로 고뇌해 본 사람만이 쓸 수 있는 수학에 대한 멋진 헌사가 아닐 수 없다.

'나에게 다가온 신'이라는 글을 통해 과학과는 대척점에 있는 것으로 여겨진 신을 과학을 통해 이해하게 됐다는 고백(?)도 있다.

물리학부 박형규 교수는 미션 스쿨이었던 중학교 3학년 때 신의 존재에 대해 논하라는 문제에 대해 신은 없다는 답을 쓰고 빵점을 맞은 적이 있을 정도로 종교에 대해서는 부정적인 입장을 가졌다. 그러다가 결혼을 앞두고 어쩔 수 없이 가게 된 성당에서 양립할 수 없다고 여겼던 종교와 과학이 실은 신에게 다가가는 각기 다른 방법이라는 것을 깨닫게 됐다고 한다.

"우주를 지배하는 절대적인 자연과학의 법칙을 찾으려고 하는 자연과학도로서, 내가 과학적인 방법을 찾으려고 하는 절대 진리가 신의 한 모습이며, 또한 종교적으로 찾으려고 하는 절대자의 모습 또한 또 하나의 신의 모습이라는 생각이 들게 했다"는 것이다.

"잘 안풀릴 때는 음악, 시, 그림, 자연을 벗 삼아"

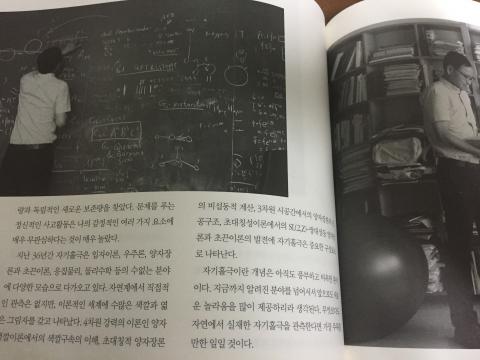

아무리 뛰어난 과학자라도 벽에 부딪히고 슬럼프를 겪고 가설이 뒤집어지는 멘붕을 경험할 때가 있다. 내로라하는 과학자들도 이럴 때는 자연과 예술의 치유력을 빌린다.

"그러다가 하루는 어느 미술관의 끝자락에 있는 한 전시실에서 고흐의 해바라기를 만났다. 빈자리에 앉아 한동안 넋을 놓고 바라보게 되었다. 그 후로도 몇 번은 해바라기를 찾고 했었는데 그림에 빠져있다가도 논문 걱정에서 헤어나지 못하기를 반복하다가 어느 순간인간 머릿속이 맑아지기 시작했다. 그 동안 고민했던 문제가 정리되면서 결론이 내려졌던 것이다. 그 결과 탄생한 논문은 처음에 기대했던 아름다운 모습이 아니라 더 이상의 진전은 할 수 없다는 포기의 산물이었다. 그 이후 해외 학회에 참가할 때면 짬을 내어 근처 미술관을 거닐며 안 풀리는 문제를 떠올리곤 하는 것이 습관처럼 되었다."(전응진 물리학부 교수)

"2011년 여름 공동연구를 위해 칼텍이 위치한 파사데나를 방문하고 있었다. 분수대, 장미 정원, 연꽃이 만발한 긴 직사각형의 인조 연못, 오래된 나무가 집어낸 칼텍 캠퍼스의 조경의 조화는 수학자, 과학자, 공학자들에게 많은 영감과 휴식을 주어왔음을 느낄 수 있다. 풀기어려운 수학 문제와 씨름하고 있던 나에게 이러한 아름다운 조경은 팽팽한 긴장을 완화시켜주어서 지치지 않게 해주었다."(강남규 수학부 교수)

최재경 수학부 교수는 오랜 세월 풀리지 않아 괴로움이 된 문제를 뜻밖에도 시로 극복한 경우다. 독일 수학자 바이에스슈트라스(Weierstrass)가 "뭔가 시인다운 면모를 지니지 않은 수학자는 완전한 수학자가 될 수 없다"는 말을 인용하면서 무엇인가 막힐 때, 공감을 전할 때, 원초적인 문제를 만날 때 최교수는 시를 지었다고 한다.

"긴 세월 그의 문 앞에서 기다리다 지친 당신에게/ 그 문지기가 서산에 노을이 질 때쯤 해줄 말을 들려드릴까요?/ 그 말은 그의 문밖 도처에도 예쁜 꽃이 피어있고/ 걷다 보면 어디서나 붉게 물든 노을을 볼 수 있고/ 당신도 붓을 들면 괜찮은 그림을 그릴 수 있다는 말입니다."(꽃과 노을과 그림 중에서)

"존재의 문제/ 不在와 존재/ 존재의 그림자/ 그림자의 그림자/ 거울 속 존재/ 논리와 無모순/ 모순의 아름다움/ 無의 존재/ 무한의 수학/ 수학의 虛無..."(數學)

- 조인혜 객원기자

- podo0320@gmail.com

- 저작권자 2016-11-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터