日 수출규제 2년, 국가 소부장의 성적은?

올해 여름은 코로나19의 재확산, 짧은 장마 등으로 더위 식히기가 만만치 않은 것 같습니다.

2019년 7월, 그 해 여름도 예상치 못한 상황이 벌어지며 올해 못지않게 뜨거웠습니다. 당시 일본 정부가 강제징용에 대한 우리나라 대법원의 판결을 문제 삼으며 ‘한국 수출규제’라는 경제 보복 조치를 내렸기 때문인데요.

이후 일본 기업들은 한국에 반도체와 디스플레이의 핵심소재인 3개 품목, 고순도 불화수소, 포토레지스트, 플루오린 폴리이미드를 수출할 때마다 건별로 당국의 허가를 받아야 했습니다.

우리나라 입장에서는 소재·부품·장비 수급에 빨간불이 켜진 것이죠. 소재·부품·장비의 해외의존도가 높았던 터라 일본의 수출규제가 시작되면, 한국 제조업의 미래가 불안해질 수밖에 없겠죠.

이때 등장한 신조어가 소부장(소재·부품·장비)입니다.

일본의 부당한 수출규제 조치가 우리 경제에 큰 충격이 될 것이라는 우려가 컸지만, 다행히 우리나라는 이 위기를 기회 삼아 소부장의 해외 의존도를 낮추는 한편, 기술 자립도를 높이기 위한 노력을 이어왔습니다. 일본의 수출규제로 국내 소부장 산업의 중요성에 눈을 뜨게 된 계기가 된 셈이죠.

국가과학기술연구회와 소관 정부출연연구기관 역시 지난 2년 간 핵심 원천기술 개발, 기술이전과 상용화를 추진했고 인프라 확충, 인재 양성 등에 힘을 쏟으며 국내 소부장 산업 기술경쟁력 강화를 위해 달려왔습니다.

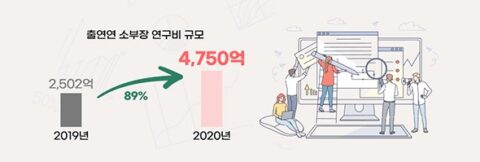

출연연의 소부장 관련 신규 연구개발 규모는 2020년 4,750억원으로 전년대비 89% 늘었고, 25개 출연연 중 15개 기관에서 2019년 이후 약 9,000억원의 예산으로 1,800여건의 연구개발을 수행하고 있습니다. 이렇게 개발된 소부장 기술은 2019년 255건, 2020년 288건의 기술이전을 통해 산업계의 기술혁신을 뒷받침하고 있습니다.

K-소부장의 반격, 연구개발 대표성과

영화 ‘아이언맨’ 주인공이 착용하는 최첨단 수트의 소재로 많이 알려진 타이타늄(Titanium)을 아시나요? 고온에서도 높은 강도를 유지할 수 있어서 비행기의 엔진 부품, 가스터빈용 내열 소재 등으로 각광받는 소재입니다.

국산 가스터빈 성능향상을 위해서는 1m 이상의 대형 타이타늄(Ti) 블레이드가 필요하지만 대형 Ti 블레이드는 해외 수입에 의존하고 있어 부품공급 및 유지보수에 어려움이 있었습니다. 한국재료연구원이 재료(연)의 고유 소재(저가합금원소)를 활용해 국내 기업과 협업했습니다. 그 결과 상용 합금 대비 인장강도가 13% 높은 고강도 국산 대형(1m급) Ti 합금 블레이드를 제조 생산했습니다.

또한, 개발된 블레이드용 개발 합금 제조기술을 통해 Ti 소재 기업에 기술이전 계약을 체결했는데요. 앞으로 상용화에 성공한다면, 해외 소수 제조사만이 보유하고 있는 고효율 가스터빈 내열 소재 기술시장에 빨리 진입하는 효과도 누릴 수 있겠죠.

고순도 불화수소는 일본 수출규제의 핵심품목 중 하나로 반도체 회로를 깎거나 세정에 꼭 필요한 핵심소재입니다. 특히 10 나노미터 이하의 정밀회로일수록 99.999% 이상의 초고순도를 기록해야 정확도와 완성도를 높일 수 있는데요. 국내 기업에서는 생산능력은 갖췄지만 품질 검증이 항상 걸림돌이었습니다.

한국표준과학연구원은 기술적인 문제를 해결하기 위해 가스분석 인프라를 활용해서 불순물 분석에 필요한 가스인증표준물질인 표준가스를 자체 개발하고 생산하는 능력을 확보했습니다. 이를 바탕으로 국내 기업의 반도체에 대한 순도를 분석해 불량 소재를 걸러내도록 했는데요. 덕분에 반도체용 가스소재의 국산화 시대가 열렸습니다. 앞으로 연구팀은 다른 반도체용 가스 품질평가로 영역을 확장하며 가스 품질을 높이는데 노력할 계획입니다.

니켈 분말은 전기 전도성이 우수하고 가격이 낮아 전자 제품에 널리 사용되는 소재입니다. 그 중 적층세라믹콘덴서(MLCC: Multi-Layer Ceramic Capacitors) 내부전극용으로 수요가 높은데요. MLCC는 전자제품 회로에 전류가 안정적으로 흐르도록 제어하는 부품입니다.

최근에는 전자기기가 초소형, 고성능화 되면서 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 중요성이 커졌고, 니켈 분말의 크기 역시 작아지고 있는데요. 하지만 우리나라는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 내부전극의 핵심 원료인 니켈 분말을 전량 해외(일본 80%, 중국 20%)에 의존하는 실정입니다.

한국생산기술원구원은 이런 기술의 애로사항을 해결하기 위해 니켈 분말의 양산 수율을 기존보다 1.5배 향상시킬 수 있는 고수율/고품위 공정 기술을 개발, 기술이전에 성공했습니다. 앞으로 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 품질과 성능을 결정하는 핵심소재의 국산화 실현을 기대해볼 수 있겠죠.

디스플레이, 5G 및 사물인터넷 등에는 강도가 높고 투명한 차세대 전자소재가 필요합니다.

그 핵심재료가 환형올레핀 고분자 소재인데요. 고분자 플라스틱의 일종으로 다른 소재에 비해 수분 흡수력이 낮고, 전자 흐름을 방해하는 유전율이 낮아 디스플레이용 기판 제작 등에 많이 활용됩니다. 반면 필름화 공정이 어렵고 신축성이 부족한 문제도 존재하죠.

이런 와중에 한국화학연구원이 기존보다 늘어나는 성질이 2배 이상 향상된 환형올레핀 기반의 고내열 투명 고분자 소재를 개발했습니다. 그동안 일본에서 전량 수입하던 소재이지만 연신율(단방향으로 잡아당길 때 부러지지 않고 늘어날 수 있는 비율)을 개선하는 등 기존 고분자 소재의 단점까지 극복했는데요. 해마다 성장하고 있는 환형올레핀계 고분자 글로벌 시장에서 핵심기술을 확보하고 경쟁력을 강화하는데 기여할 수 있게 됐습니다.

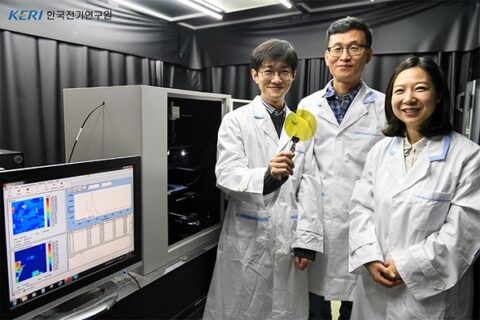

전 세계 자동차산업의 패러다임이 내연기관차에서 전기차로 빠르게 전환되고 있죠. 그래서 전력을 제어하는 ‘전력반도체‘ 시장도 성장 중인데요.

최근에는 SiC(Silicon Carbide, 탄화규소)를 소재로 한 전력반도체의 수요가 급증하고 있습니다. 같은 두께의 실리콘에 비해서 약 10배의 전압을 견딜 수 있고, 전력 소모도 작아서 에너지 효율을 높일 수 있기 때문입니다. 하지만 소수의 국가가 공급을 독점하고 있는 상황이죠.

이런 와중에 한국전기연구원이 전력반도체 소자 최첨단 기술인 ‘트렌치 구조 모스펫(MOSFET)’의 설계 및 공정, 평가 기술을 개발하는 성과를 냈습니다. 이 기술은 전력반도체의 성능과 가격 경쟁력을 크게 높이면서도 칩 공급을 늘릴 수 있는데요. 수입에 의존했던 SiC 전력반도체의 국산화 및 대량 생산화도 지원해나갈 계획입니다.

다양한 부품을 가공하기 위해서는 특수한 공작기계(머시닝센터)가 필요합니다. 특히 항공기 엔진/동체 부품 등 일반 공작기계로 가공이 어려운 부품들은 높은 정밀도를 갖는 지그센터(초정밀 절삭가공장비)가 필요한데요. 국내에서는 연 평균 약 120억원 규모를 일본에서 수입하는 상황입니다.

다행스러운 것은 한국기계연구원이 선형팔레트시스템 기반 4축 지그센터 가공시스템과 5축 수평형 지그센터를 개발했다는 것입니다. 사업화가 본격적으로 이뤄지면 연간 약 100억 원의 매출과 약 40% 수준의 수입 대체 효과 뿐만 아니라 일부 국가가 선점하고 있는 고부가가치 공작기계 개발에서의 기술적 기반을 제공할 것으로 기대됩니다.

우리나라는 반도체, 디스플레이 강국임에도 불구하고 발열특성 측정/분석 장비는 전량 수입에 의존하는 등 관련 검사 장비들의 국산화가 부족한 상태입니다. 특히 반도체 업계에서는 점점 미세화되는 발열문제를 해결하기 위해 공간분해능(해상도)이 뛰어난 발열영상 현미경의 필요성이 높습니다.

이런 애로사항을 해결하기 위해 한국기초과학지원연구원이 반도체의 발열특성을 정밀하게 측정할 수 있는 공초점 열반사 현미경 기술을 개발, 기술이전 했습니다. 공초점 열반사 현미경은 레이저 빛을 이용해서 마이크로 크기 전자소자의 내외부 발열을 입체적으로 측정할 수 있는 연구장비로 기존 적외선 현미경 방식보다 공간분해능(해상도)이 10배 가량 뛰어나고 시료 내부의 발열영상 측정도 가능한 획기적인 기술입니다. 지속적인 기술 개발을 통해 해외시장에서도 경쟁력을 갖출 수 있겠죠.

국가과학기술연구회(NST) DMC융합연구단에서도 정부출연연구기관과 민간이 협력하여 국방 무기체계용 핵심 반도체 부품 자립화 플랫폼을 개발하고 있습니다.

최근에는 최신형 전투기에 장착되는 에이사(AESA) 레이더의 핵심부품인 질화갈륨(GaN) 반도체 전력증폭기 집적회로(MMIC) 기술을 개발했는데요. 여기서 질화갈륨 전력증폭소자는 감시정찰용 레이더를 비롯한 첨단무기체계와 5G 이동통신장비에 활용되는 반도체 부품으로 그동안 수입에만 의존했던 부품입니다.

이번 기술개발로 에이사(AESA) 레이더 및 탐색기 국산화와 군용, 선박 등의 탐색기 성능을 높일 수 있게 돼 우리나라 방위산업 발전과 일본의 수출규제 대응에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

DMC융합연구단은 총연구비 234억 원을 투입, 반도체 부품 기술자립을 계속 지원할 계획입니다.

이처럼 NST와 출연연은 일본 수출 규제를 전화위복 삼아 국가 소부장 기술자립에 속도를 더하기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있는데요. 앞으로도 도끼를 갈아 바늘을 만드는 마부위침(磨斧爲針)의 자세로 국가 소부장의 경쟁력 강화에 주춧돌 역할을 해나갈 것입니다.

* 이 글은 국가과학기술연구회(NST)에서 발간하는 ‘꿰어야 보배’로부터 제공받았습니다.

- 국가과학기술연구회

- 저작권자 2021-08-23 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터