우리나라도 이제 재난 안전지대가 아니다. 살인적 폭염이나 지진 등 그동안 한반도와는 거리가 멀다고 여겨졌던 재난들이 하나 둘씩 등장하고 있다.

최근에는 ‘땅밀림(land creep)’이라는 새로운 재난에 대한 위협이 가시화되고 있어 주의를 요하고 있다.

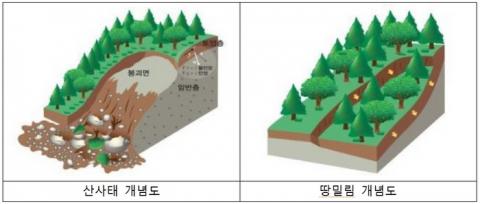

땅밀림이란 땅속 깊은 곳에 위치한 점토층이나 지하수가 상승하며 토층(土層) 전체가 천천히 이동하는 현상을 말한다. 발생 규모가 산사태보다도 커서 적절한 대처가 필요하다는 것이 전문가들의 의견이다.

이에 따라 산림청은 땅밀림이라는 새로운 유형의 재난에 선제적으로 대응하기 위해 전국 25개소에 무인원격감시시스템을 구축하고 시범운영에 들어갔다고 최근 밝혔다.

토사로 인해 발생하는 재난은 크게 3가지

땅밀림에 적절하게 대처하기 위해서는 우선 이 같은 현상이 발생하는 원인과 개요를 정확하게 파악하는 것이 중요하다.

산이나 언덕에서 토사가 밀려 내려와 발생하는 재난 현상을 일반적으로 산사태라 부르는데, 엄밀하게 말하면 이는 잘못된 표현이다. 토사가 내려와 발생하는 재난 현상의 정식 명칭은 ‘산지토사재해’다.

산사태의 정의는 ‘빗물로 인해 무거워진 토층이 암반경계면을 따라 일시적으로 흘러내리는 현상’이다. 표층붕괴 현상이라고도 한다.

산 비탈면의 토층은 흙과 암반의 경계로 나눠지는데, 비가 많이 오면 빗물을 담을 수 있는 흙 속의 공간에 물이 차면서 암반 위의 흙이 비탈면 아래로 미끄러진다. 흙과 암반의 경계면에 있는 물이 윤활유 역할을 하여 암반 위의 흙이 무너지는 것이다.

한편 ‘토석류’는 산사태와 밀접한 관련이 있다. 일정 지역에서 산사태가 발생했을 때, 흙과 함께 쏟아져 내린 돌과 나무 조각들이 빗물과 함께 섞여서 계곡하류로 빠르게 이동하는 현상을 의미한다.

따라서 토석류는 산 아래에 위치한 주택이나 농지, 도로 등을 덮쳐 큰 피해를 입히는 경우가 많다. 전문가들의 의견에 따르면 산사태로 인해 입는 직접적인 피해보다는 산지사면에서 발생한 산사태가 토석류로 발전하면서 끼치는 피해가 훨씬 더 큰 것으로 나타났다.

반면에 땅밀림은 땅속 깊은 곳에서 점토층이나 지하수의 영향으로 인해 토층이 밀려 올라오면서 산 아래로 천천히 이동하는 현상을 가리킨다.

산사태나 토석류와 달리 땅밀림은 비가 오지 않는 경우에도 발생할 수 있으며, 이동속도가 매우 늦어 평소에는 그 발생을 감지하지 못하는 경우도 있다.

더군다나 땅밀림은 발생 규모가 가장 크고, 그 피해 또한 산사태나 토석류에 비해 대규모로 발생할 수 있으므로, 발생 현상이 확인되는 즉시 적절한 대처가 필요하다. 무인원격감시시스템이 필요한 이유다.

무인원격감시시스템이 설치된 곳은 22개 지역

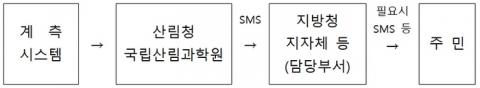

땅밀림 무인원격감시시스템이란 위험징후를 조기에 감지해서 주민대피 정보를 제공하기 위한 것으로, 땅밀림 산사태를 감시할 수 있는 계측센서이다.

계측센서는 와이어신축계와 지중경사계 그리고 지하수위계 및 강우량계 등으로 구성되어 있으며, 계측 값이 권고기준을 초과하면 해당 지자체 담당자들에게 문자가 발송된다.

이번에 무인원격감시시스템이 설치된 곳은 전국 땅밀림 관리 대상지 35개소 중 22개소와 포항시 및 정선 가리왕산 지역의 3개소다. 지역별로는 부산(3), 경기(2), 강원(3), 충북(2), 충남(1), 경북(5), 경남(8), 전북(1) 등이다.

이와 관련하여 산림청 관계자는 “앞으로 무인원격감시시스템은 1년간 시범운영을 통해 데이터 수집 및 계측센서 관리 등의 안정화 작업을 거친 뒤, 본격적인 운영에 들어가게 된다”라고 설명하며 “산림청은 앞으로도 땅밀림 우려지역에 대한 실태조사를 지속적으로 실시하고, 계측시설 확충 및 복구사업을 진행할 계획”이라고 밝혔다.

다음은 땅밀림 무인원격감시시스템 시범 운영과 관련, 실무를 담당하고 있는 산림청 산사태방지과의 성현종 사무관과 나눈 일문일답이다.

- 과거에는 땅밀림이 거의 발생하지 않았던 것으로 알고 있다. 최근 들어 땅밀림 현상이 조금씩 발생하고 있는데, 그 이유가 궁금하다

과거에는 산지 토양의 깊이, 즉 토심(土深)이 그리 깊지 않았다. 원래 토심이 얕은 황폐산지에서는 땅밀림 현상이 거의 나타나지 않는다. 하지만 최근에는 토양의 깊이가 깊어지고 산지 개발이 빈번하게 일어나면서 땅밀림 현상이 자주 발생하고 있다.

예를 들어 2013년도를 기준으로 땅밀림 현상이 보고된 곳이 28지역이었는데, 그 중에서 채석장 운영처럼 인위적 원인으로 발생한 곳이 20개소로서 전체의 71%를 차지했다.

- 전국 땅밀림 관리 대상지 35개소 중 서울 지역은 보이지 않는다. 서울은 땅밀림 재난에서 안전하다는 의미인가?

아니다. 사실 아직까지 땅밀림과 관련된 전국적 조사는 시행되지 않았다. 관리 대상지 35개소는 현지 주민들의 신고에 의해 조사를 한 뒤, 관리대상으로 지정한 곳이다. 서울은 그런 신고가 들어오지 않았기 때문에 일단은 관리 대상지에서 빠졌지만, 그렇다고 서울에서 땅밀림이 일어나지 않는다는 의미는 아니다.

올해 땅밀림과 관련하여 전국단위 조사가 예정되어 있는데, 그때 가면 서울 지역의 관리대상 여부가 판가름 날 것이다.

- 시범운영과 관련하여 애로사항은 없는지? 있다면 이 자리에서 언급해 달라

땅밀림 계측기 추가 설치를 통한 주민대피체계 구축을 위해서는 토지소유주가 동의를 해주어야만 하는데, 간혹 동의해주지 않는 경우가 발생한다. 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해서라도, 계측기 설치에 따른 불편함은 소유주가 이해해 주었으면 한다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2019-01-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터