지난 1911년부터 2010년까지 100년 간 우리나라의 평균기온이 1.8℃가 올라갔다. 이는 세계 평균 기온이 0.75℃ 올라간 것과 비교해 약 2배를 넘은 것. 그런 만큼 기상이변도 심각하다.

폭설과 집중호우는 이제 보통 일이 됐다. 최근에는 태풍까지 한반도를 놀라게 했다. 제15호 볼라벤, 제14호 덴빈, 제16호 산바가 연이어 한반도를 강타했는데, 이런 경우는 기상관측 사상 처음 있는 일이다.

피해 역시 광범위하며 사람의 생사(生死)에도 큰 영향을 미치고 있다. 통계청은 지난 13일 2011년 사망원인 통계를 발표한 바 있다. 기자 브리핑 자리에서 서운주 인구동향과장은 주목할 만한 발언을 했다.

배추 재배지 2090년에는 4ha로 감소

여름철의 무더위가 굉장히 심했던 2010년 여름의 경우 사망자들이 급증했고, 1월 중 혹한이 이어진 2011년 역시 사망자 수가 크게 늘었다는 것. (사망자 수를 고려했을 때) 폭서와 혹한이 사망률을 높인 것으로 보고 있다고 말했다.

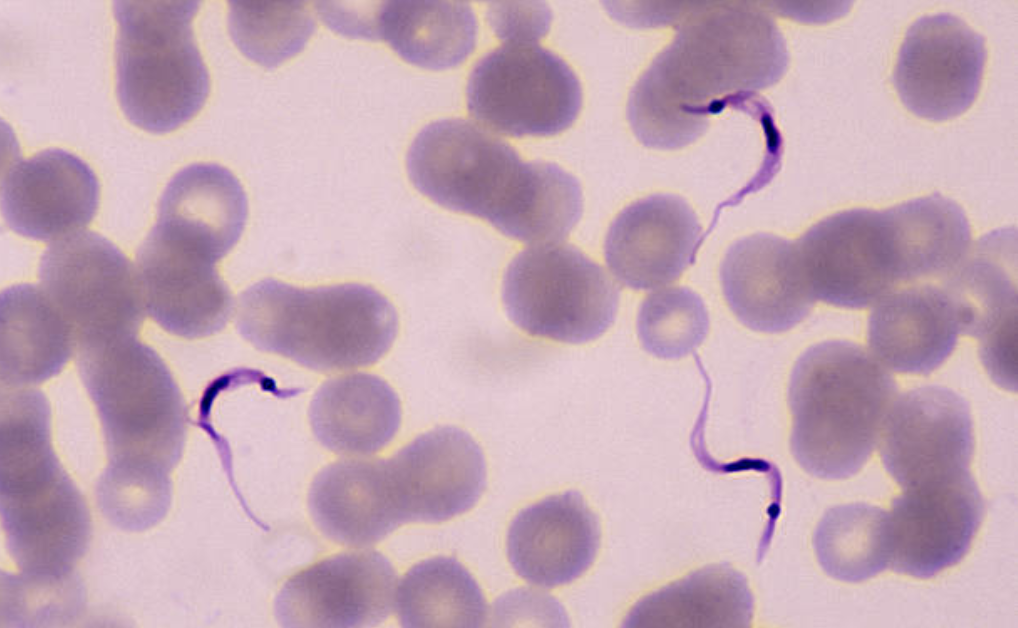

질병에도 영향을 미치고 있다. 한국환경정책평가연구원에 따르면 1990년대 중반까지 한국은 전염병의 유병율이 매우 낮은 선진국형 양상을 보여왔다. 그러나 1990년대 후반에 들어서면서 상황이 바뀌었다.

쯔쯔가무시증, 렙토스피라증, 신증후군 출혈열, 세균성 이질과 같은 전염성 질병이 급증하기 시작했다. 날씨가 더운 지방에서 창궐하는 질병들이 이제 한반도에 터를 잡고 있는 모습이다.

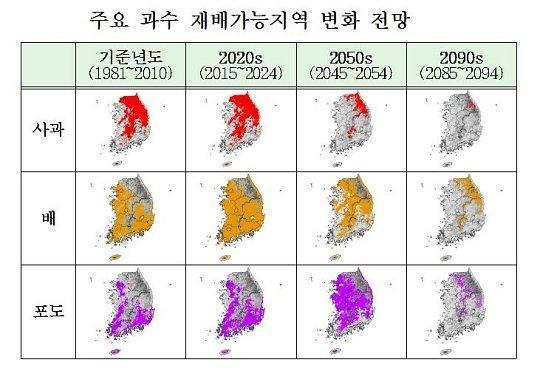

무엇보다 기후변화에 민감한 곳은 산업 부문이다. 그 중에서도 농업은 기후변화에 가장 민감한 곳이다. 최근 농림수산식품부가 작성한 시나리오에 따르면 기온 1℃가 올라갈 경우 농작물 재배 한계선이 81km 북상하고, 고도가 154m 상승하는 것으로 돼 있다.

지금과 같은 추세로 기온이 높아질 경우, 배추와 같은 한대성 작물 재배지는 1981~2010년 연평균 1천330ha에서 2020년에는 688ha, 2050년에는 93ha, 2090년에는 4ha로 줄어든다는 것.

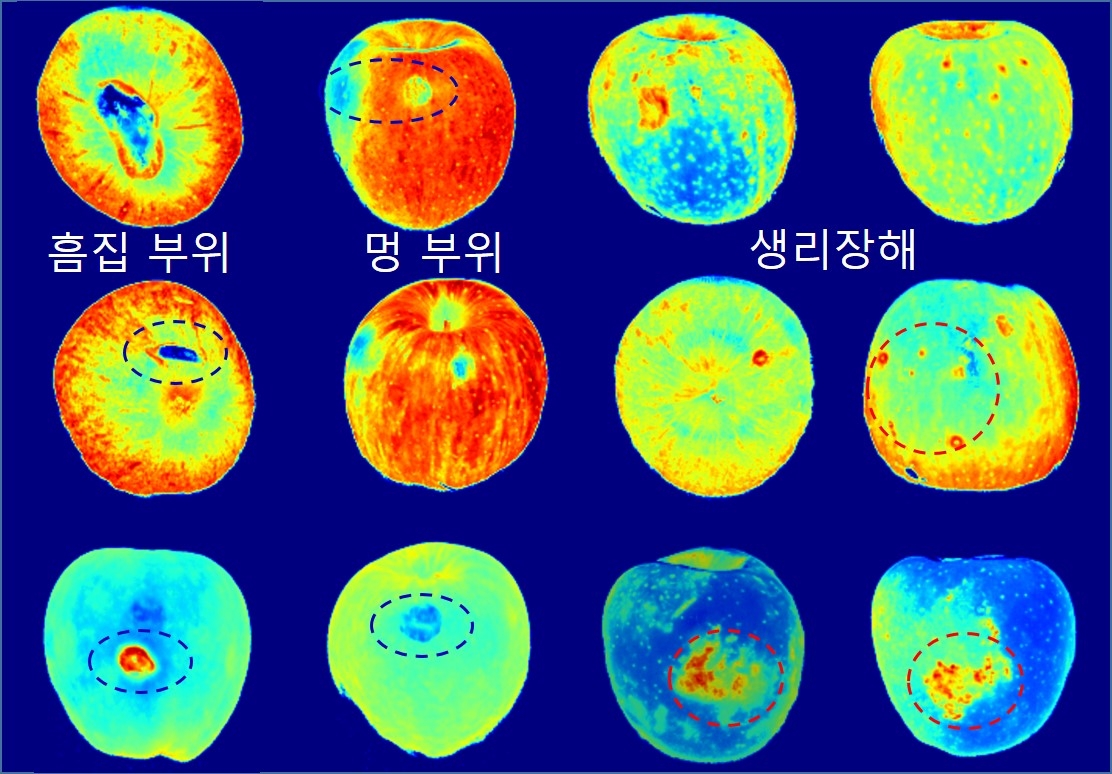

농촌진흥청에 따르면 온대 과일인 사과 재배 면적 역시 급감하고 있는 중이다. 사과 주산지인 경북은 1992년 재배면적이 3만6천350여 ha로 역대 최고치를 기록했지만 그 후 계속 줄어들어 2011년 1만9천여 ha로 급감했고, 같은 기간 중 전국적으로는 5만㏊에서 3만㏊대로 떨어졌다.

감귤 재배지 충주, 음성, 진천까지 북상

반면 한대성 작물인 배의 재배가능 면적은 현재 전 국토에 56%에서 2020년 77%까지 급증하다 2050년이 되면 너무 더운 온도로 인해 47%로 급감하고, 2090년에는 15%로 줄어든다는 시나리오를 내놨다.

복숭아, 포도의 경우도 재배가능 면적이 계속 증가하고 있는 추세다. 이에 따라 충청북도의 경우에는 복숭아 재배면적이 1982년 663ha에서 2007년 3천341ha로 5배 이상 늘어났다. 같은 지역의 포도 재배 면적도 1982년 847ha에서 2007년 2천874ha로 3배 이상 증가한 것으로 나타났다.

감귤 재배지도 제주도에서 한반도 남단으로 급속히 확산중이다. 농촌진흥청 최근 자료에 따르면 2000년대 들어서면서 전라남도와 경상남도에서 재배를 시작해 재배면적이 85ha를 넘어선 것으로 집계하고 있다.

국내 대표적인 아열대 작물인 감귤의 재배지가 남해안으로 확대된 것은 기후변화로 인해 재배 한계선이 북상했기 때문이다. 전남, 경남보다 한참 북쪽에 있는 충주시는 한라봉 생산에 성공한데 이어 최근 이스라엘산 멜론 생산에 성공했다는 소식이다.

추위에 약해 주로 남부지방에서 재배된 쌀보리 재배지 역시 충북, 강원지역으로까지 확산되고 있고, 주산지는 전남에서 전북으로 북상했다. 가을감자 역시 재배지가 확산돼 강원도에서도 2모작을 시작했다.

전체적으로 한반도 과일 재배지역의 그림이 새롭게 그려지고 있다. 아열대성 과일들이 빠르게 북상하고 있는 가운데 온대성 과일들이 힘겹게 북쪽으로 밀려가고 있는 모습이다. 한반도 기후변화가 어느 정도인지를 말해주는 대목이다.(계속)

폭설과 집중호우는 이제 보통 일이 됐다. 최근에는 태풍까지 한반도를 놀라게 했다. 제15호 볼라벤, 제14호 덴빈, 제16호 산바가 연이어 한반도를 강타했는데, 이런 경우는 기상관측 사상 처음 있는 일이다.

피해 역시 광범위하며 사람의 생사(生死)에도 큰 영향을 미치고 있다. 통계청은 지난 13일 2011년 사망원인 통계를 발표한 바 있다. 기자 브리핑 자리에서 서운주 인구동향과장은 주목할 만한 발언을 했다.

배추 재배지 2090년에는 4ha로 감소

여름철의 무더위가 굉장히 심했던 2010년 여름의 경우 사망자들이 급증했고, 1월 중 혹한이 이어진 2011년 역시 사망자 수가 크게 늘었다는 것. (사망자 수를 고려했을 때) 폭서와 혹한이 사망률을 높인 것으로 보고 있다고 말했다.

질병에도 영향을 미치고 있다. 한국환경정책평가연구원에 따르면 1990년대 중반까지 한국은 전염병의 유병율이 매우 낮은 선진국형 양상을 보여왔다. 그러나 1990년대 후반에 들어서면서 상황이 바뀌었다.

쯔쯔가무시증, 렙토스피라증, 신증후군 출혈열, 세균성 이질과 같은 전염성 질병이 급증하기 시작했다. 날씨가 더운 지방에서 창궐하는 질병들이 이제 한반도에 터를 잡고 있는 모습이다.

무엇보다 기후변화에 민감한 곳은 산업 부문이다. 그 중에서도 농업은 기후변화에 가장 민감한 곳이다. 최근 농림수산식품부가 작성한 시나리오에 따르면 기온 1℃가 올라갈 경우 농작물 재배 한계선이 81km 북상하고, 고도가 154m 상승하는 것으로 돼 있다.

지금과 같은 추세로 기온이 높아질 경우, 배추와 같은 한대성 작물 재배지는 1981~2010년 연평균 1천330ha에서 2020년에는 688ha, 2050년에는 93ha, 2090년에는 4ha로 줄어든다는 것.

농촌진흥청에 따르면 온대 과일인 사과 재배 면적 역시 급감하고 있는 중이다. 사과 주산지인 경북은 1992년 재배면적이 3만6천350여 ha로 역대 최고치를 기록했지만 그 후 계속 줄어들어 2011년 1만9천여 ha로 급감했고, 같은 기간 중 전국적으로는 5만㏊에서 3만㏊대로 떨어졌다.

감귤 재배지 충주, 음성, 진천까지 북상

반면 한대성 작물인 배의 재배가능 면적은 현재 전 국토에 56%에서 2020년 77%까지 급증하다 2050년이 되면 너무 더운 온도로 인해 47%로 급감하고, 2090년에는 15%로 줄어든다는 시나리오를 내놨다.

복숭아, 포도의 경우도 재배가능 면적이 계속 증가하고 있는 추세다. 이에 따라 충청북도의 경우에는 복숭아 재배면적이 1982년 663ha에서 2007년 3천341ha로 5배 이상 늘어났다. 같은 지역의 포도 재배 면적도 1982년 847ha에서 2007년 2천874ha로 3배 이상 증가한 것으로 나타났다.

감귤 재배지도 제주도에서 한반도 남단으로 급속히 확산중이다. 농촌진흥청 최근 자료에 따르면 2000년대 들어서면서 전라남도와 경상남도에서 재배를 시작해 재배면적이 85ha를 넘어선 것으로 집계하고 있다.

국내 대표적인 아열대 작물인 감귤의 재배지가 남해안으로 확대된 것은 기후변화로 인해 재배 한계선이 북상했기 때문이다. 전남, 경남보다 한참 북쪽에 있는 충주시는 한라봉 생산에 성공한데 이어 최근 이스라엘산 멜론 생산에 성공했다는 소식이다.

추위에 약해 주로 남부지방에서 재배된 쌀보리 재배지 역시 충북, 강원지역으로까지 확산되고 있고, 주산지는 전남에서 전북으로 북상했다. 가을감자 역시 재배지가 확산돼 강원도에서도 2모작을 시작했다.

전체적으로 한반도 과일 재배지역의 그림이 새롭게 그려지고 있다. 아열대성 과일들이 빠르게 북상하고 있는 가운데 온대성 과일들이 힘겹게 북쪽으로 밀려가고 있는 모습이다. 한반도 기후변화가 어느 정도인지를 말해주는 대목이다.(계속)

- 이강봉 객원편집위원

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2012-09-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터