약 6600만 년 전 폭이 수십 킬로미터에 달하는 충돌체가 지구에 떨어졌을 때 지구 역사는 영원히 바뀌었다.

지금까지 알려진 대로 이 칙술루브(Chicxulub) 충돌체는 멕시코 유카탄반도 부근 해안에 너비 150㎞, 깊이 약 20㎞에 달하는 거대한 충돌구를 남겼다.

이 괴멸적인 충돌로 인해 공룡 왕국은 대량 멸종으로 종말을 고하고, 당시 지구에 서식하던 식물과 동물 종의 거의 4분의 3이 갑작스레 사라졌다.

과학자들은 이 재앙의 주범인 충돌체가 어디에서 나타나 어떻게 지구에 치명상을 가할 수 있었는지에 대해 오랫동안 궁금하게 여겨왔다.

지금까지는 이 칙술루브 충돌체가 화성과 목성 사이의 소행성 벨트에서 유래한 것이라는 설이 유력했으나, 최근 미국 하버드대 연구자 두 사람이 새로운 의견을 내놓았다.

아비 로브(Avi Loeb) 과학 석좌교수와 아미르 시라즈(Amir Siraj) 천체물리 전문연구자(concentrator)는 과학 저널 ‘사이언티픽 레포츠(Scientific Reports)’ 15일 자에, 이 재앙적인 물체를 비롯한 비슷한 충돌체들이 태양의 조석력에 의해 붕괴된 혜성의 파편이라는 새로운 이론을 제시했다.

오르트 구름에서 나온 장주기 혜성

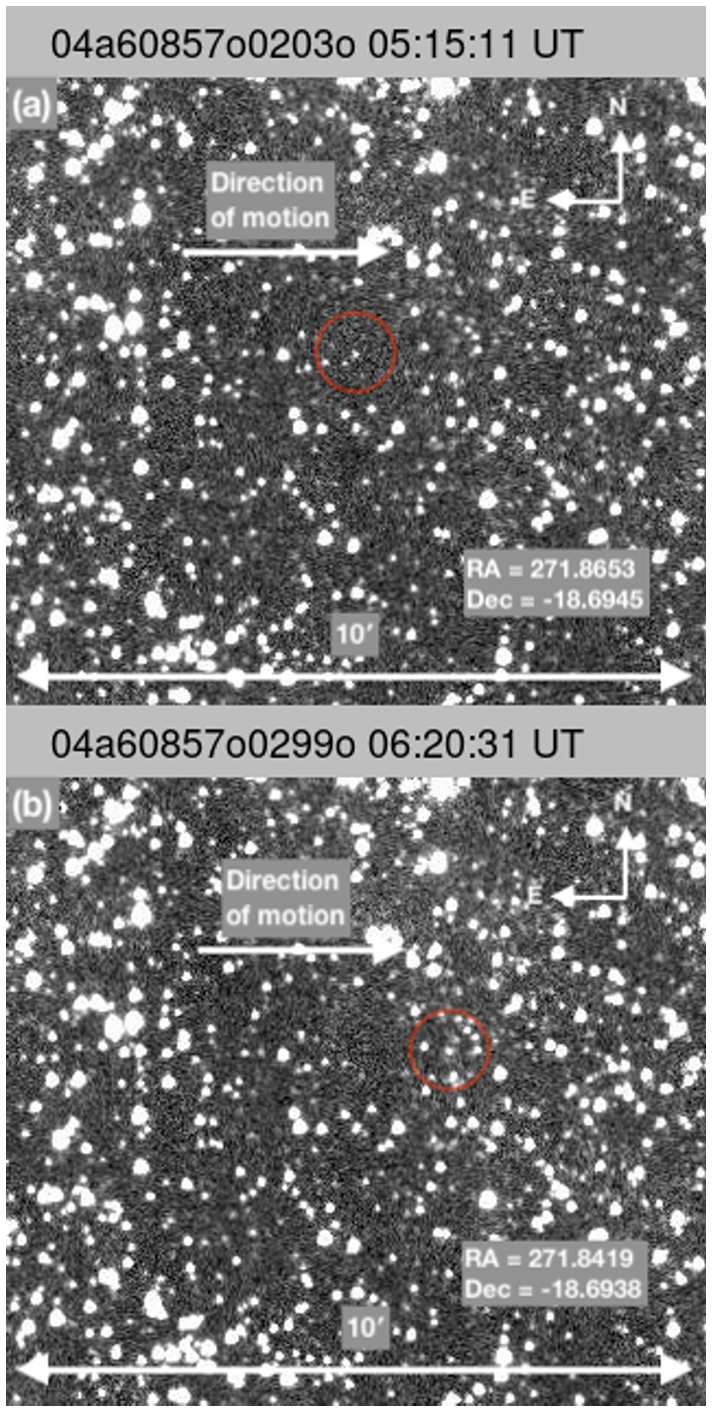

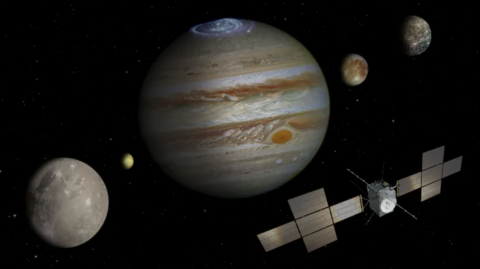

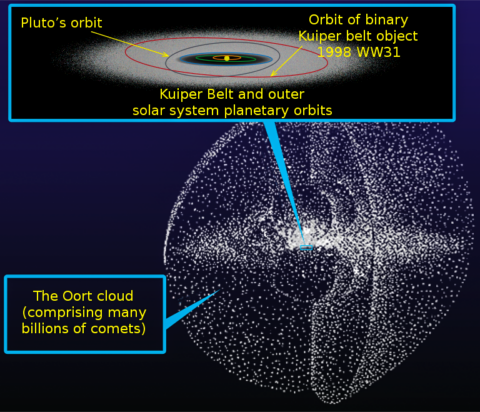

이들은 통계 분석과 중력 시뮬레이션을 활용해 태양계 바깥을 둥글게 둘러싸고 있는 천체 파편들의 구체인 오르트 구름(Oort cloud)에서 유래한 상당 부분의 혜성들에 초점을 맞췄다.

연구팀은 이 혜성류들이 궤도를 도는 중에 목성의 중력장에 의해 항로를 벗어나 태양에 근접하게 됐고, 태양의 조석력(tidal force)으로 인해 암석 조각들로 부서져 칙술루브에 떨어진 것과 같은 혜성의 비율이 증가됐다고 보고 있다.

이에 따라 이 파편들은 지구 궤도를 가로질러 2억 5000만 년에서 길게는 7억 5000만 년에 한 번씩 지구에 충돌한다는 것이다.

시라즈 연구원은 “기본적으로 목성이 구슬을 쳐올리는 핀볼 기계 같은 역할을 한다”며, “목성은 장주기로 돌아오는 혜성을 태양과 매우 가까운 궤도를 돌도록 걷어 찬다”고 설명했다.

그는 이런 방식으로 태양을 공전하는데 200년 이상 걸리는 장주기 혜성을 선그레이저(sun grazers)라고 부른다고 말했다.

태양과 가까운 혜성의 조석 파괴 현상

시라즈 연구원은 “이런 선그레이저들은 전체 질량에 비해 아주 작은 부분이어서 태양에 가까이 있다고 용융이 계속되지는 않는다”며, “그러나 혜성은 태양과 매우 가까이 있기 때문에 태양과 가까운 부분은 더 멀리 떨어져 있는 부분보다 더 강한 중력이 작용해 조석력을 일으킨다”고 설명했다.

그는 “조석 파괴 현상(tidal disruption event, TDE)이라는 사건이 있는데, 실제로 태양과 가까이 있는 큰 혜성은 더 작은 혜성들로 쪼개지고, 기본적으로 이 작은 혜성들은 궤도를 벗어나 지구에 충돌할 수 있는 통계적 가능성이 있다”고 덧붙였다.

이들의 이론에 따른 계산으로는 장주기 혜성이 지구에 충돌할 가능성은 약 10배 증가하고, 장주기 혜성의 약 20%가 선그레이저가 되는 것으로 나타난다. 이 내용은 다른 천문학자들의 연구와 일치하는 것이다.

연구팀은 자신들이 산정한 새로운 충돌률이 칙술루브의 연대와 일치해, 이 충돌체 및 이와 유사한 다른 충돌체들의 기원에 대한 만족스러운 설명을 제공한다고 주장한다.

로브 교수는 “논문에서 이 사건의 발생을 설명하는 근거를 제시했다”며, “실제로 태양과 가까워지면서 물체가 부서진다면, 적합한 사건 발생률과 공룡들을 죽인 종류의 충격이 생길 수 있다고 본다”고 말했다.

충돌체 구성 성분도 설명 가능

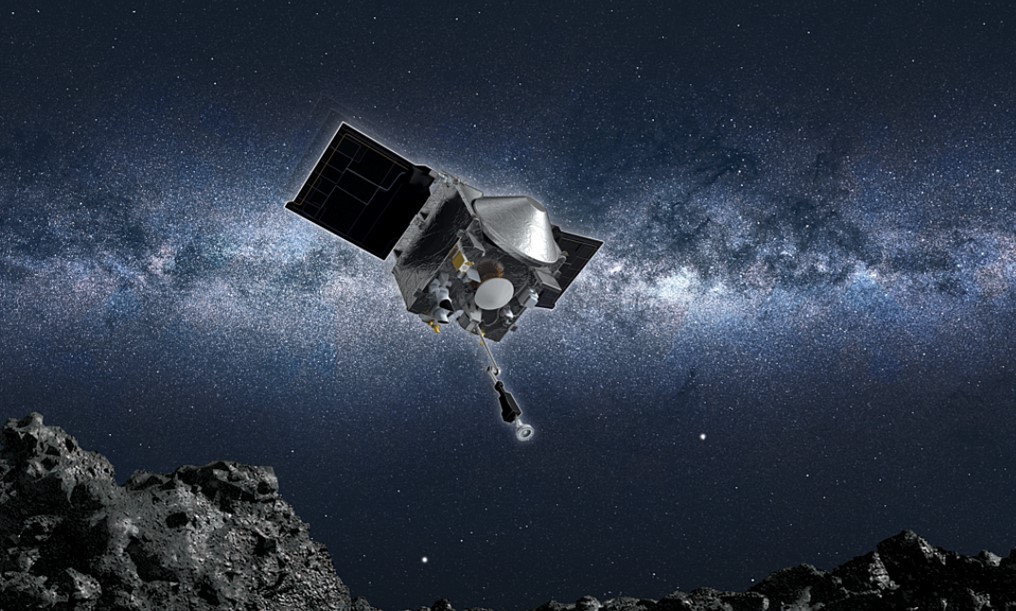

두 사람의 가설은 이런 종류의 수많은 충돌체 구성을 설명할 수 있다.

이들은 논문에서 “우리 가설은 지구상의 다른 칙술루브 크기의 충돌구가 기존의 메인-벨트 소행성에서 유래했다는 예상보다 원시적인 탄소질 운석(carbonaceous chondrite) 구성을 가진 충돌체에 해당할 가능성이 더 높다고 예측한다”고 기술했다.

이런 시각은 칙술루브의 기원에 대한 대중적인 이론에서 충돌체가 목성과 화성 궤도 사이에 있는 소행성 집단인 메인 벨트에서 온 훨씬 더 큰 소행성 조각이라고 보기 때문에 중요하다.

대부분의 장주기 혜성들이 탄소질 운석 구성을 가지고 있는데 비해 메인 벨트 소행성 중에서는 약 10분의 1 정도만이 그런 구성을 가지고 있는 것으로 추정된다. 칙술루브 충돌구와 다른 비슷한 충돌구들에는 이 탄소질 운석 성분이 있는 것으로 알려진다.

이런 충돌구들에는 20억 년 전에 생긴 지구 역사상 가장 큰 충돌구인 남아공의 브레디포트(Vredefort) 충돌구와, 최근 100만 년 동안에 생긴 것 중 가장 큰 충돌구인 카자흐스탄의 자만신(Zhamanshin) 충돌구가 포함된다.

연구팀은 구성 성분이 자신들의 모델을 뒷받침하고, 충돌체가 부딪힌 연도가 칙술루브 크기의 조석 파괴 혜성 및 자만신 충돌체와 같은 더 작은 혜성의 충돌률에 대한 계산을 모두 지지한다고 말했다.

작은 충돌체가 만들어지는 방식으로 혜성이 날아온다면 250만 년에서 730만 년 사이에 한 번씩 지구를 때릴 것이라는 예측이다.

“다양하게 가설 테스트할 계획”

연구팀은 이런 충돌구들과 심지어 우주 탐사를 통해 달에 있는 충돌구와 같은 다른 충돌구들을 연구해 충돌체의 구성 성분을 알아냄으로써 자신들의 가설을 테스트해 볼 수 있다고 말한다.

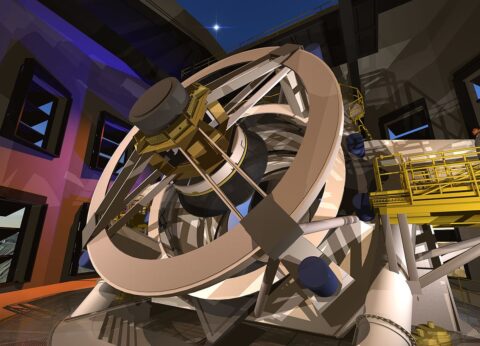

혜성의 구성 관련 외에, 내년에는 칠레의 새로운 베라 루빈 관측소(Vera Rubin Observatory)가 가동됨으로써 장주기 혜성의 조석 파괴 현상을 관측할 수 있을 것으로 보인다.

로브 교수는 “오르트 구름에서 지구로 날아오는 더 작은 조각들을 자주 볼 수 있을 것”이라며, “장주기 혜성에 대한 더 많은 자료를 확보해 더 나은 통계를 얻고 혜성 단편들에 대한 증거를 확인함으로써 이 이론을 테스트할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

그는 “이는 지구 역사의 미스터리를 푸는데 중요할 뿐 아니라 그런 사건이 지구를 다시 위협할 수 있는지를 아는데 중추적인 역할을 할 수 있음을 입증하는 것”이라고 강조했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2021-02-17 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터