외계행성은 어떻게 관측할까?

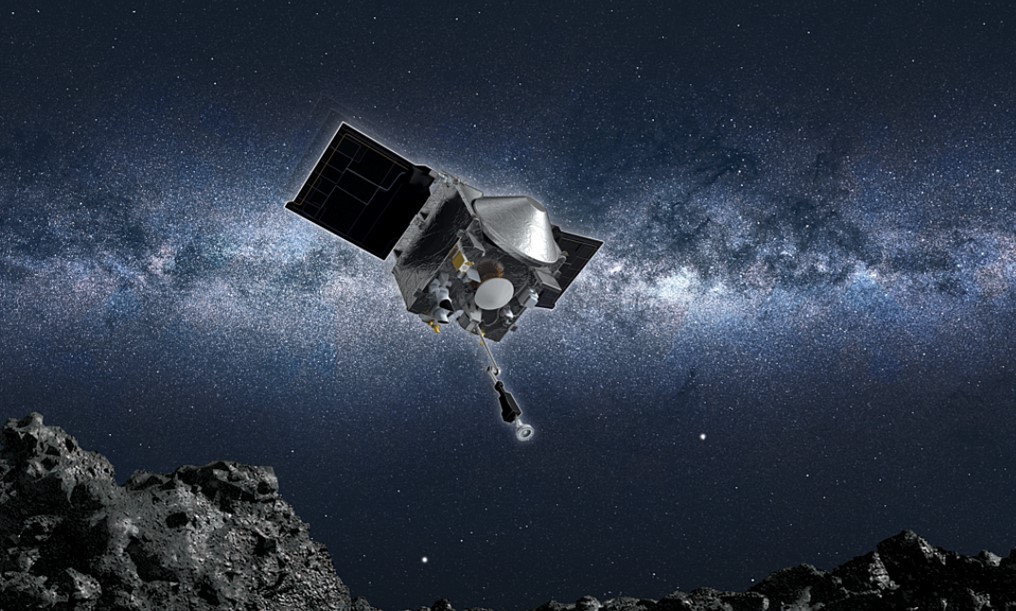

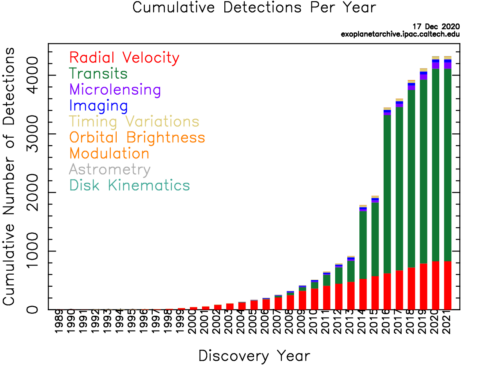

2021년 1월 초 현재 총 4324개의 외계 행성들이 발견되었다. 외계 행성은 시선속도법 (Radial velocity method), 식 현상을 이용한 횡단 (통과법, Transit method), 직접 촬영, 중력렌즈 등 10가지가 넘는 방법으로 발견할 수 있다. 이중 가장 클래식한 방법은 별과 행성 중력의 영향으로 인한 위치 변화가 야기하는 도플러 효과(적색/청색 편이)를 이용한 시선속도법이다.

시선속도법을 이용하면 행성과 별이 이루는 경사각을 알 수 있고 행성의 질량이 작더라도 이를 감지할 수 있다는 큰 장점이 있다. 하지만, 시선속도법을 이용하면 행성의 최소 질량만 구할 수 있다. 이 때문에 시선속도법을 이용한 행성 관측은 항상 다른 방법을 통해서 재발견하는 방법으로 여러 가지 변수를 제한하고 재확인하곤 한다.

대표적으로 식 현상을 이용한 횡단법이 있는데, 직관적인 방법으로 근래에 가장 많이 이용되는 방법이다. 지구에서 행성을 관측할 때, 행성이 모항성을 통과한다면, 모항성의 밝기가 아주 근소하게 변하게 되는데, 이 방법을 통해서 행성 반지름을 예측할 수 있다. 횡단법이 인기가 있는 이유는 발견이 직관적으로 쉽기도 하지만, 한 번에 수십만 개의 별을 관측함으로써 시선속도법보다 훨씬 더 빨리 그리고 더 많은 행성을 찾을 수 있기 때문이다.

하지만 횡단법 또한 단점이 존재한다. 행성의 크기가 작을수록 또한 행성이 돌고 있는 궤도가 작을수록 관측이 힘들어지며, 행성의 질량을 알아낼 수 없다는 단점이 있다. 이 때문에 외계 행성 프로젝트들은 서로 협력을 하며 각자의 방법으로 찾아낸 행성들을 공유하며 재관측하고 있다.

우리가 행성의 질량과 반지름을 동시에 알고 싶은 이유는 이를 통해서 행성의 밀도를 유추할 수 있기에, 행성의 구성 물질을 알 수 있기 때문이다. 이를 통해서 지구와 같은 암석형 행성인지 목성과 같은 가스형 행성인지 구분할 수 있으며 행성의 형성 역사를 알 수 있게 된다. 궁극적으로는 지구와 같은 행성을 찾을 수 있는 단서가 되기도 한다. 이는 가까운 미래에 곧 실현될 초특급 프로젝트 제임스 웹 우주 망원경 (JWST), 초대형 망원경 (ELT), 그리고 2029년 발사될 외계 행성 대기 탐사 프로젝트 아리엘(Ariel)의 중요한 목표가 된다.

26:1의 경쟁률을 뚫은 '케오프스 프로젝트'

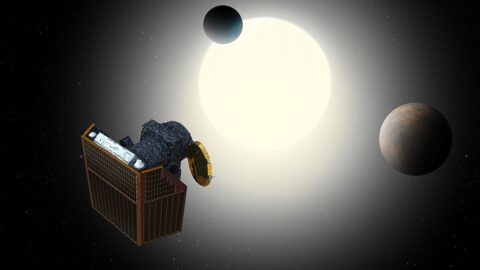

케오프스(CHEOPS, CHaracterizing ExOPlanets Satellite)는 이러한 취지에서 시작된 유럽 우주국(ESA)과 스위스 우주국(SSO)의 협력 프로젝트이다. 프로젝트의 이름은 세계 7대 불가사의 중 유일하게 남아 있는 이집트 나일강에 위치한 도시 기자의 대피라미드의 건설자로 알려진 케오프스(그리스어로 Χέωψ)에서 유래되었다. 프로젝트가 수정되고 보완되면서 유럽 우주국의 중장기 탐사 계획 코스믹 비전(Cosmic Vision 2015-2025)의 첫 번째 소규모 미션으로 최종 선정되었다. 최종 후보에 26가지의 미션이 올랐던 것을 생각해 보면 외계 행성 탐사에 대한 유럽 우주국의 강한 의지를 엿볼 수 있다.

케오프스의 과학적인 목표

케오프스의 주요 목표는 지상에서 분광 관측을 통해서 질량이 예측된 외계 행성들의 크기 혹은 반경을 정확하게 측정하는 것이다. 케오프스는 그동안 행해졌던 횡단법들보다 훨씬 더 민감하며 (S/N >10의 수준까지 관측 가능) 지구와 해왕성 정도의 질량을 가진 (크기는 대략 지구 정도의 크기부터 대략 6배 정도까지) 외계 행성을 관측할 수 있는 것으로 알려졌다.

2019년 12월 러시아 Soyuz VS23 로켓을 통해서 발사된 케오프스 탐사선은 지구로부터 대략 700km 거리에 위치해 있으며, 상대적으로 가까운 거리를 이용해서 전력은 태양열로 공급받고 있다. 케오프스 탐사선의 목표는 대략 500개의 외계 행성이다. 한 개의 행성을 대략 1시간 동안 관측한다고 가정했을 시 총 프로젝트의 예상 소요 시간은 3년이 넘으며 외부의 연구기관 천문학자들의 제안을 받아서 시행하게 될 관측의 할당 시간까지 포함해서 총 3.5년 소요될 것으로 예상된다.

케오프스의 성공적인 시작

2020 년 1월 29일 케오프스 망원경의 덮개가 열린 후, 2월 7일 첫 번째 관측을 시작했다. 약 150광년 떨어진 곳에 있는 황백색 별인 HD70843 별을 중심으로 시작한 첫 관측은 광도 변화를 파악하는 데 방해가 되는 노이즈가 생각보다 적었기 때문에 예상했던 것보다 훨씬 더 성공적이었다.

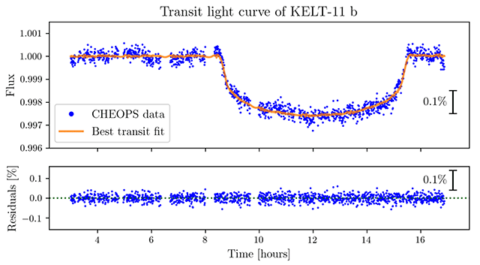

이 관측을 시작으로 케어프스의 공식적인 첫 관측 및 데이터 수집이 시작되었고 낮은 밀도 덕에 '스티로폼 행성 (Styrofoam world)'의 별명으로도 불리는 'Kelt-11b', '용암 행성(lava planet)'으로 알려진 '55 Cancri-e', '증발 행성(evaporating planet)'으로 알려진 'GJ-436b'를 관측하기 시작했다.

Kelt 11b의 관측은 상당히 성공적이었다. Kelt-11b 행성은 HD93396 항성을 매우 가깝게 공전하는 거대한 외계 행성이다. 케오프스의 정교한 광도계 장비에 따르면 Kelt-11b 행성의 직경은 18만 1600km (+/- 4290km)임을 알 수 있다. 이는 지상 망원경의 관측보다 5배 이상 정확한 수치이다.

케오프스 프로젝트의 모든 과학 부분을 담당하고 있는 영국의 케이트 아이작(Kate Isaak) 박사는 케오프스 망원경에 관해서 "매우 안정적이며 관측에 필요한 망원경의 위치 결정이 아주 우수하다.”라고 밝히며 망원경과 기기 측면에서도 케오프스의 관측은 아주 큰 잠재력을 가지고 있음을 암시했다.

케오프스는 이제 시작이다. 케오프스의 관측이 끝나고 데이터 분석이 시작되면, 우리는 또 다른 지구를 찾는 데에 큰 한 걸음을 완료할 수 있으리라 기대가 된다.

- 김민재 칼럼니스트

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2021-01-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터