새해 들어 미·중 우주경쟁이 더욱 치열해질 전망이다. 특히 유인 우주비행 기술력에 있어서 아직 미국과 러시아가 우위를 점하고 있으나, 올해부터 중국이 독자 우주정거장을 건설할 예정이라 귀추가 주목된다.

중국, 포스트 ISS 시대 노리나?

냉전이 끝나고 미국이 주도하는 우주 협력 시대가 열렸다. 그 상징은 다름 아닌 ‘국제우주정거장(ISS)’이다. 미국과 러시아를 비롯한 15개국이 최종 참여한 이 프로젝트에 중국도 참여 의사를 밝혔으나, 기술 유출을 우려한 미국의 반대로 배제됐다.

향후 미국은 루나게이트웨이 건설과 아르테미스 달 착륙에 집중할 계획이다. 미 의회는 ISS 예산을 2030년까지 지원하기로 결정했고, 미항공우주국(NASA)도 자국 모듈의 민간 이양을 서두르고 있어서 ISS의 미래가 불투명해졌다.

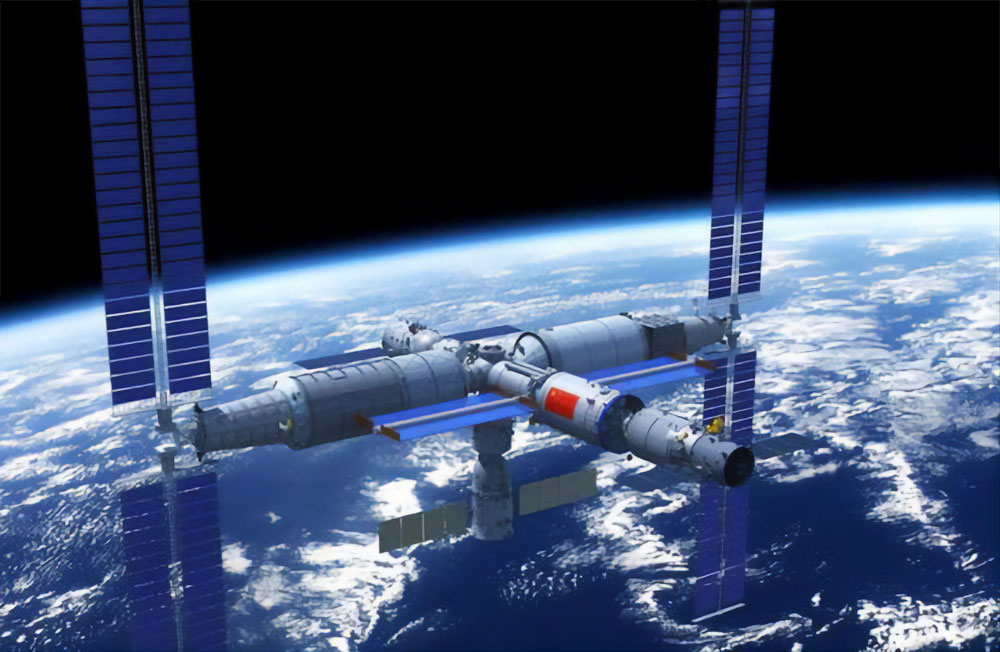

그런데 중국이 미르(Mir) 우주정거장, ISS에 이어 세계 3번째 복합 모듈 우주정거장 건설에 나선다. 만약 ISS가 퇴역하면 2030년 이후에는 지구 저궤도에 중국 우주정거장만 남을 공산이 크다.

올해 상반기 ‘톈허’ 핵심 모듈 발사

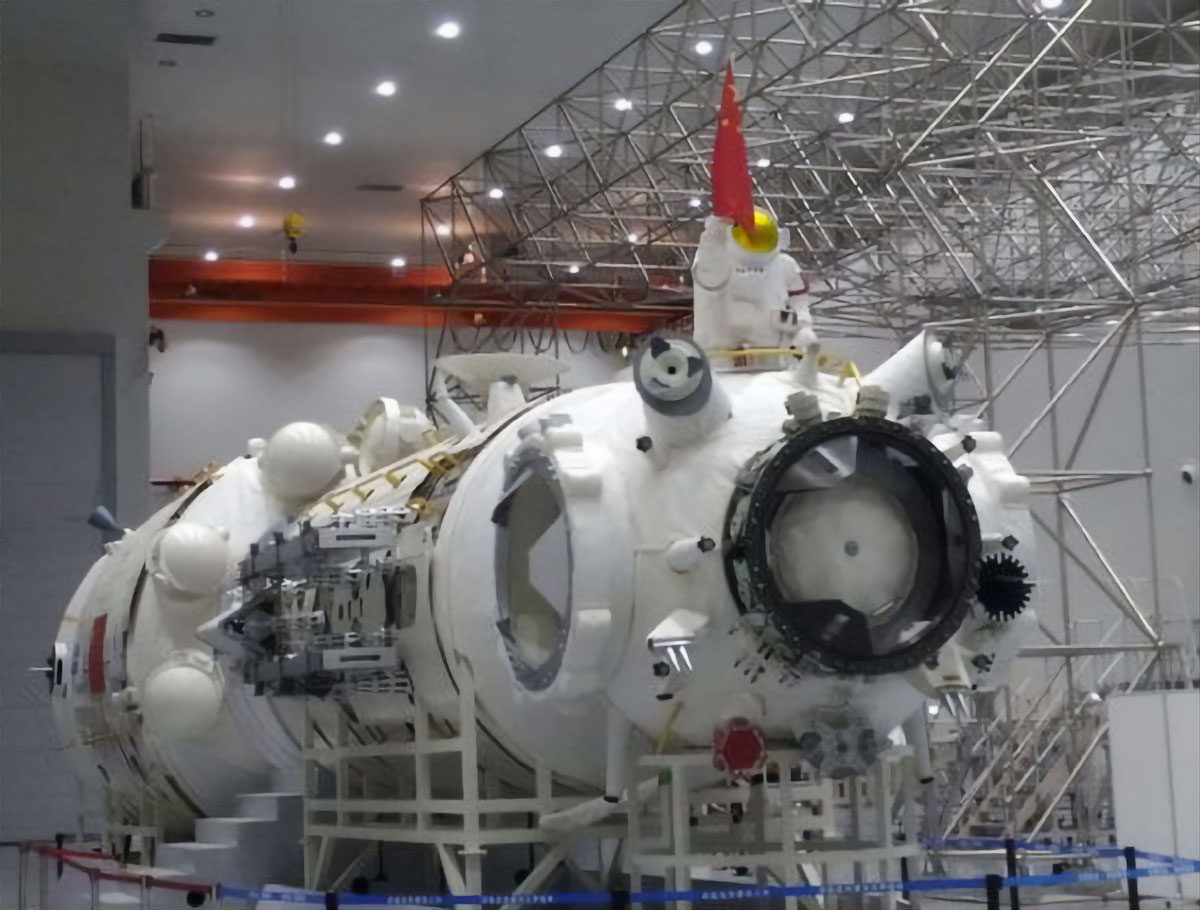

중국은 올해 상반기 중에 복합 모듈 우주정거장 건설의 첫 단계로 ‘톈허(天和)’ 핵심 모듈을 발사하고, 내년에 실험 모듈인 ‘원톈(問天)’과 ‘멍톈(夢天)’을 추가 발사할 예정이다. 새로운 우주정거장의 명칭은 아직 정해지지 않았다.

앞서 발사된 ‘텐궁(天宫)’ 1, 2호는 단일 모듈이라서 우주실험실로 분류되기도 한다. 중국은 애초 톈궁 3호까지 발사할 계획이었으나 2호를 끝으로 실험을 종료했고, 현재는 모두 폐기된 상태다.

톈궁에 이을 복합 모듈 우주정거장 계획이 공개된 것은 지난 2013년이다. 당시 저우젠핑(周建平) 중국유인우주공정(CMSEO) 총설계사는 중국 언론을 통해 “반년마다 교대로 3명씩 머물 수 있는 우주정거장을 2020년경에 완성해서 10년 이상 운영하겠다”라고 발표했다.

우주 개발에서 일정 지연이 다반사인 것을 감안하면 중국의 개발 속도는 매우 빠른 편이다. 처음 목표보다 2년 늦은 2022년에 우주정거장이 완성될 예정이고, 우주비행사가 방문할 시기는 2023년으로 잡혀 있다.

우주정거장 건설 위해 신형 발사체 개발

2018년부터 2년간 우주 로켓 발사 횟수는 중국이 미국, 러시아를 제치고 전 세계 1위를 차지한 바 있다. 그러나 2020년도에는 스페이스X의 스타링크(14회) 발사 영향으로 미국(40회)이 중국(35회)을 다시 추월했다. 우주 화물 운송 중량은 여전히 미국이 앞서고 있지만, 중국도 꾸준히 대형 발사체 개발에 박차를 가하고 있는 상황이다.

지난해 5월 시험 발사에 성공한 창정 5B호는 우주정거장 건설을 위해 대형 발사체인 창정 5호를 개량한 로켓이다. 톈허를 비롯한 우주정거장 모듈의 중량은 각각 20톤이 넘기 때문에 기존 발사체로 운반하기 어렵다.

유인 우주비행 또한 재개된다. 중국은 2016년 선저우 11호 이후 유인 우주비행을 중단한 상태다. 2023년 선저우 12호가 우주정거장으로 향하면 7년 만에 중국 우주비행사가 다시 우주로 나가는 셈이다.

미국, 중국의 우주정거장 건설에 경계심 드러내

지난해 9월 짐 브라이든스틴 NASA 국장은 의회 청문회에서 “중국은 독자 우주정거장 건설 계획을 빠르게 추진 중이다. 이는 미국의 우주 정책과 우주 공간에서의 우위를 위협하고 있다”라고 증언했다. 국제우주정거장을 포기하면 지구 저궤도에서의 우주 패권이 중국에 넘어갈 수 있다는 경고였다.

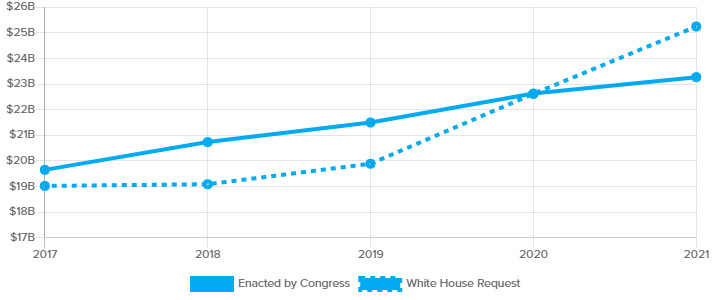

최근 미 의회가 승인한 2021년도 NASA 예산안에 따르면, 2024년 아르테미스 달 착륙을 위해 행정부가 요청한 34억 달러를 8억 5000만 달러로 대폭 삭감했다. 그 대신 루나게이트웨이 관련 예산안은 대부분 통과시켰다.

오히려 기초 과학 분야에 대한 지원은 늘어났다. 일례로 백악관 요청안에 들어있지 않았던 ‘그레이스 로만 우주망원경’ 예산에 5억 5500만 달러가 배정됐다.

미 행정부는 패권 과시를 위한 유인 우주비행을, 미 의회는 과학적 성과를 거두기 위한 무인 탐사나 과학 연구에 더 큰 비중을 두고 있음을 알 수 있다. 반면 중국은 적극적으로 유인 우주비행에 나서는 모양새라서 결과를 예측하기 어려운 상황이다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2021-01-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터