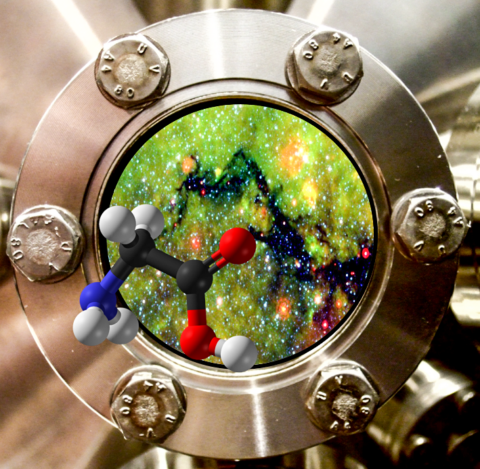

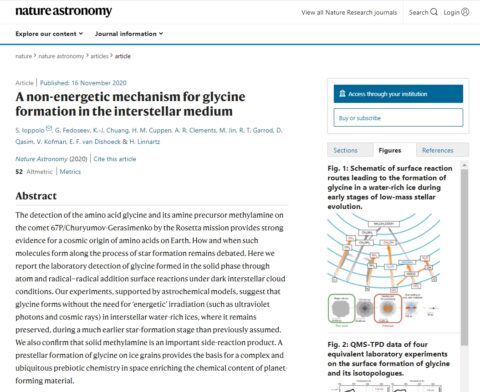

가장 단순한 아미노산이자 생명의 중요한 구성 요소인 글리신(glycine)이 우주의 가혹한 조건 아래서도 형성될 수 있다는 사실이 밝혀졌다.

천문학 저널 ‘네이처 아스트로노미(Nature Astronomy)’ 16일 자에 발표된 연구에 따르면, 글리신 및 이와 매우 비슷한 다른 아미노산들은 성간 구름(interstellar clouds)이 새로운 별과 행성으로 변형되기 훨씬 이전에 조밀한 성간 구름에서 만들어질 수 있다는 것이다.

이 연구에는 네덜란드 라이덴대와 라드바우드대를 비롯해 영국 퀸 매리대와 미국 버지니아대, 독일 막스플랑크연구소 과학자들이 참여했다.

“다크 케미스트리 통해 글리신 형성 가능”

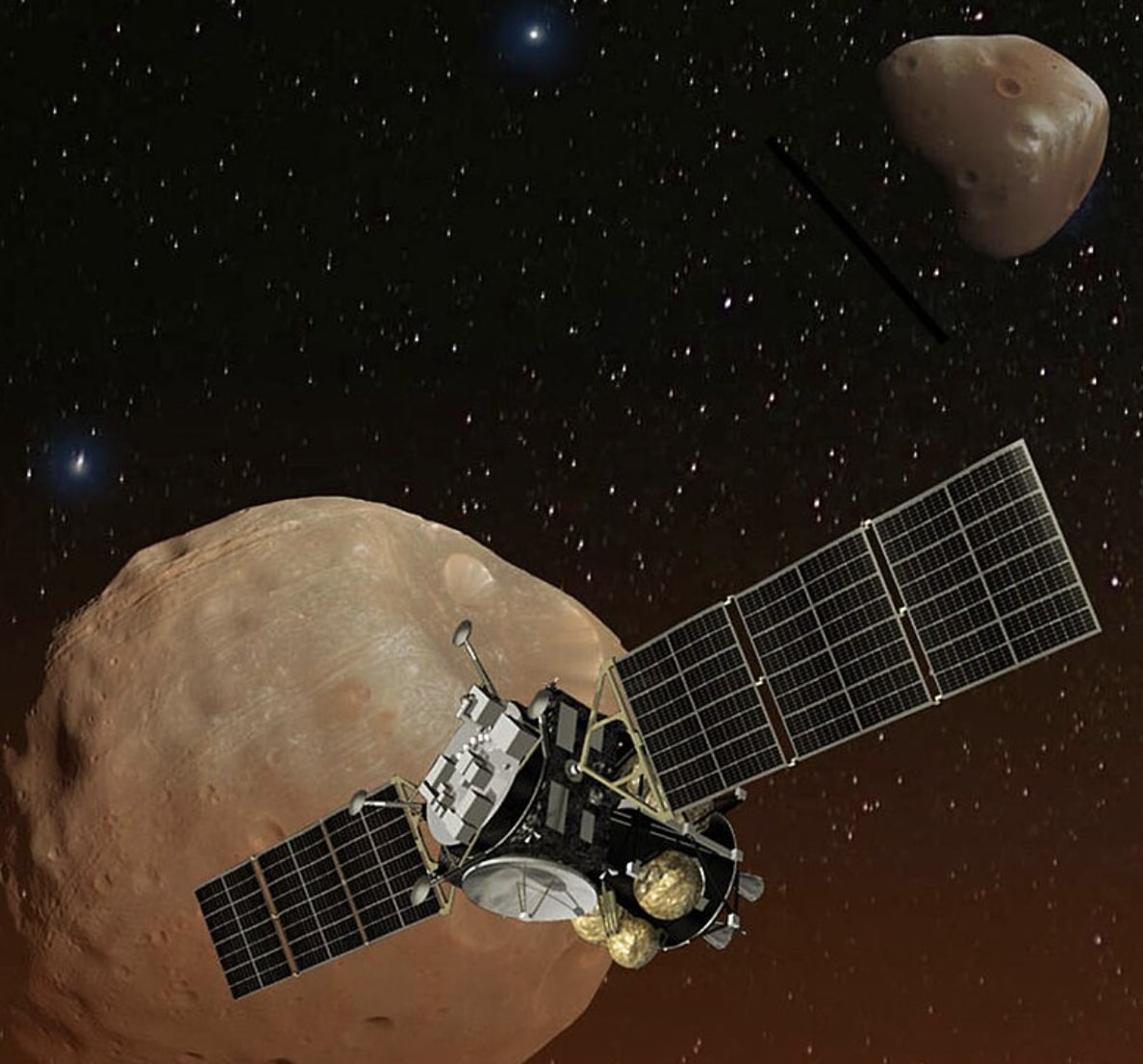

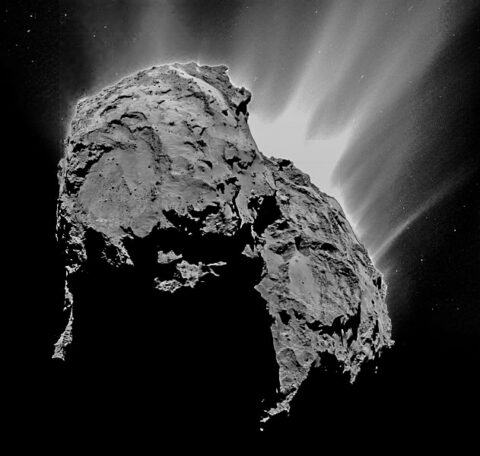

혜성은 우리 태양계에서 가장 순수한 자연 그대로의 물질로, 태양과 태양계 행성들이 막 형성됐을 때 존재했던 분자 구성을 반영하는 것으로 알려져 있다.

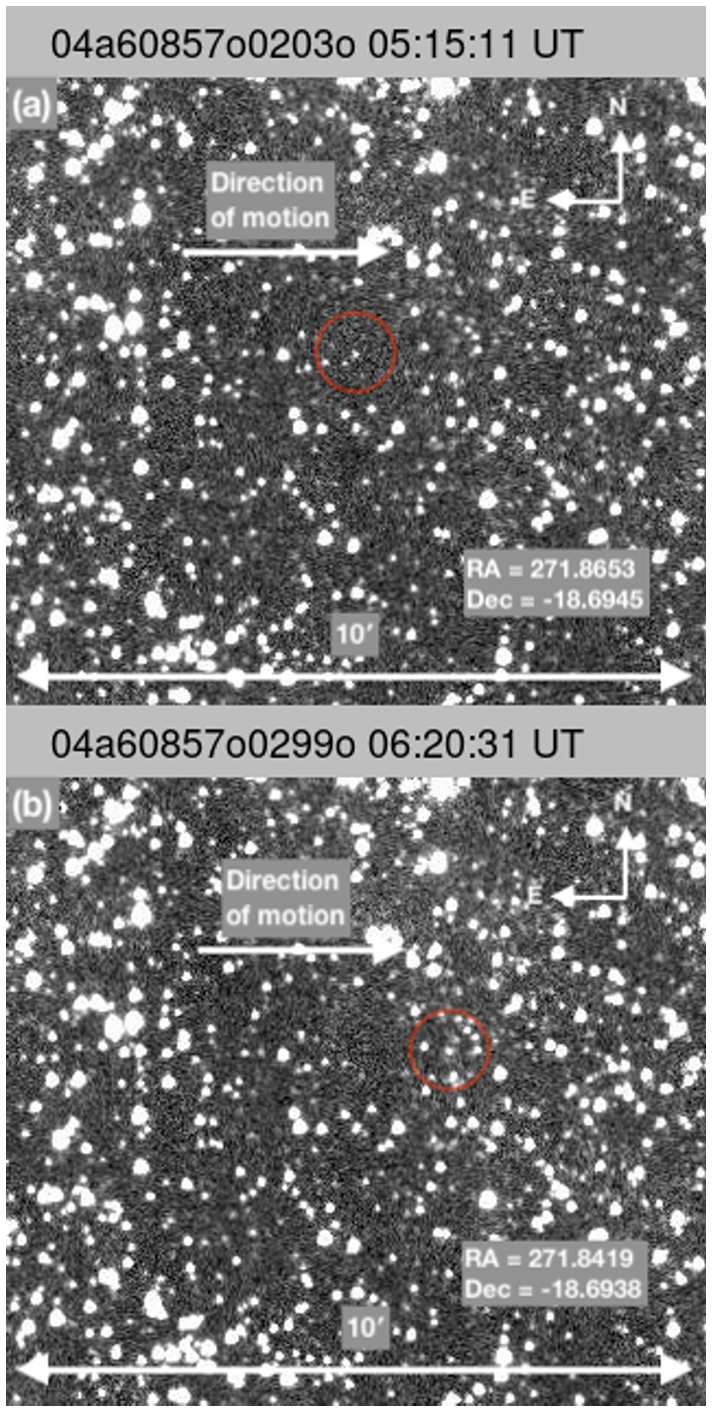

태양 주위를 6.45년 주기로 도는 혜성 67P 추류모프-게라시멘코(67P/Churyumov-Gerasimenko)의 코마(혜성 주위 성운 모양의 물질)와, 1999년 미국 항공우주국이 발사한 혜성 표본 채취 위성인 스타더스트 호가 지구로 가져온 표본에서 글리신이 검출된 것은 글리신 같은 아미노산들이 별들보다 더 오래전에 형성됐음을 시사한다.

그럼에도 불구하고 최근까지 학계에서는 글리신 형성에 에너지가 필요하다고 생각해 글리신이 형성될 수 있는 환경에 대해 명확한 제약 조건을 설정했었다.

네덜란드 라이덴 관측소 천체물리학자와 천체 화학 모델러가 이끄는 국제 연구팀은 이번 연구에서 에너지가 없어도 ‘다크 케미스트리(dark chemistry)’를 통해 얼음 먼지 알갱이 표면에서 글리신이 만들어질 수 있다는 사실을 보여주었다.

이번 발견은 글리신 분자를 생성하기 위해서는 자외선 복사가 필요하다는 이전 연구와 배치되는 것이다.

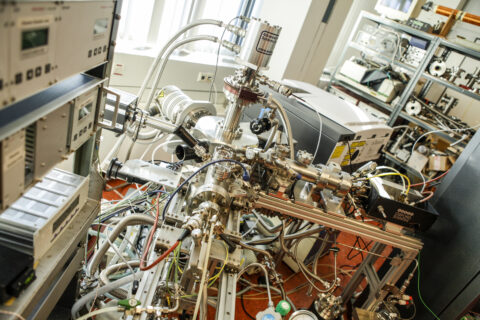

논문 제1저자인 영국 퀸 매리대 세르지오 이오폴로(Sergio Ioppolo) 박사는 “다크 케미스트리란 에너지 복사가 필요 없는 화학을 말한다”며, “실험실에서 우리는 차가운 먼지 입자가 얇은 얼음층에 싸여있다가 원자의 충격으로 전구체 종이 부서지고 반응성 중간체가 재결합하는 다크 성간 구름 조건을 시뮬레이션할 수 있었다”고 설명했다.

연구팀은 먼저 67P 혜성의 코마에서 발견된 글리신의 전구체 종인 메틸아민이 만들어질 수 있다는 것을 보여주었다. 이어, 일련의 원자 빔라인과 정확한 진단 도구가 장착된 초고도 진공 환경을 이용해 글리신도 형성될 수 있으며, 이 과정에서 얼음이 필수적으로 존재해야 한다는 사실을 확인할 수 있었다.

“우주 도처에서 복잡한 유기분자 형성 가능”

연구팀은 천체 화학 모델을 이용한 추가 조사를 통해 이 실험 결과를 확인했다. 그리고 통상적인 하루 동안의 실험실 시간 척도에서 얻은 데이터를 성간 조건으로 추정해 수백만 년을 연결했다.

논문에서 몇몇 모델링 연구 책임을 맡은 네덜란드 라드바우드대 헤르마 쿠펜(Herma Cuppen ) 교수는 “우리는 이를 통해 낮지만 상당한 양의 글리신이 시간이 지남에 따라 우주에서 형성될 수 있음을 발견했다”고 말했다.

라이덴 관측소 천체물리연구소 해롤드 리나츠(Harold Linnartz) 소장은 “이번 연구의 중요한 결론은 생명의 구성 요소로 간주되는 분자들이 별과 행성이 형성되기 훨씬 이전 단계에서 만들어진다는 점”이라고 설명했다.

별 형성 지역의 진화에서 이 같은 글리신의 조기 형성은 이런 아미노산들이 우주 도처에서 만들어질 수 있고, 행성 형성 물질을 구성하는 혜성이나 작은 행성체들에 포함되기 이전에 얼음덩어리로 보존된다는 것을 의미한다는 것.

이오폴로 박사는 “글리신이 일단 형성되면 다른 복잡한 유기분자의 전구체가 될 수 있다”고 밝혔다.

그는 “같은 메커니즘에 따르면 원리적으로 다른 기능 그룹들이 글리신 백본에 추가될 수 있어 우주의 다크 클라우드(dark clouds)에서 알라닌(alanine)과 세린(serine) 같은 다른 아미노산이 만들어질 수 있다”고 말하고, “결국 이 풍부한 유기분자 목록은 혜성 같은 천체에 포함돼 지구와 다른 많은 행성들에서 일어났던 것처럼 젊은 행성들에 전달된다”고 강조했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-11-17 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터