지금까지 인류가 발사한 인공위성의 총 누적수가 1만 대를 돌파했다. 이는 우주선과 탐사선을 합친 숫자로, 1957년 구소련의 스푸트니크 1호 이래 무려 63년 만에 이룬 쾌거다.

유엔우주사무국(UNOOSA)의 인공 우주물체 목록에 따르면, 2020년 11월 15일 현재 1만 93개가 등재되었다. 그런데 올해에만 벌써 1000대가 넘는 인공위성이 발사됐다. 이처럼 위성 숫자가 급증한 이유는 소형 위성이 다량 발사되고 있기 때문이다.

미국의 비영리 과학시민단체인 UCS(Union of Concerned Scientists)가 집계한 자료에 따르면, 현재 우주 공간에는 식별 가능한 인공 물체가 2만 개 이상 떠다니고 있다. 그중에서 로켓 잔해나 폐기된 위성을 제외하고, 실제 활동 중인 인공위성은 지난 7월 31일 기준으로 2787대였다.

활동 위성의 국가별 보유 현황은 미국(1425), 중국(382), 러시아(172), 기타(808) 순이었고, 전체의 73%인 2032대가 지구 저궤도를 돌고 있는 것으로 나타났다.

스페이스X가 1만 대 돌파의 주인공일 가능성 높아

지난 10일 유로컨설트의 알렉산드르 나자르(Alexandre Najjar) 수석 컨설턴트는 ‘세계 위성 비즈니스 위크(World Satellite Business Week)’ 가상 컨퍼런스에서 “올해 1월 1일부터 11월 1일까지 전 세계에서 1079대의 인공위성이 발사됐고, 그중 1029대는 소형 위성이었다”라고 밝혔다.

스페이스X는 지난달 6일과 18일, 24일 각각 60대의 스타링크 위성을 발사했다. 민간 회사가 10개월 동안 13번에 걸쳐 총 773대의 소형 통신위성을 발사한 셈이다.

나자르가 발표 기준으로 삼은 날짜 이후에도 소형 위성 발사는 이어졌다. 지난 11월 6일에는 위성 13대를 탑재한 중국의 창정 6호가 발사됐고, 그 다음날 인도는 PSLV-C49 발사체로 10대의 위성을 발사하는데 성공했다.

소형 위성의 기준 불확실

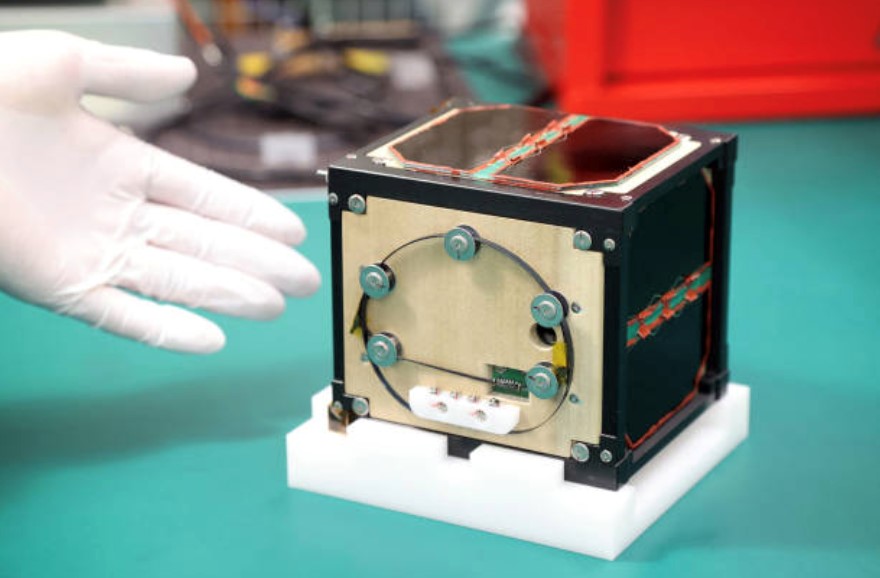

인공위성의 크기는 다양하다. 과거에는 단순하게 1톤 이상을 대형 위성, 그 미만을 소형 위성이라고 분류했지만, 현재는 1kg대의 큐브샛까지 등장해서 기준점이 모호해졌다. 만약 큐브샛을 합친다면 일찌감치 인공위성 1만 대 시대가 열렸을지도 모른다.

큐브샛은 2000년대 초반에 등장했다. 그러나 간단한 과학실험이나 학습 용도로 개발되었기 때문에 정식 통계에는 잡히지 않는다. 반면, 과학기술이 발달하면서 소형 위성 성능이 비약적으로 향상되었고, 군집 위성 개념까지 나온 상태다.

미국의 우주기술 R&D 기업인 브라이스(Bryce Space and Technology)는 600kg 이하 위성을 모두 소형 위성(Smallsat)으로 분류하고 있다. 이 회사의 최근 발표 자료에 따르면, 2012년부터 2019년까지 전 세계에서 소형 위성이 1700대 이상 발사됐다. 2019년 한 해의 발사 수는 389대, 평균 무게는 109kg이었다.

올해의 소형 위성 발사 수는 이미 1000대를 넘어섰다. 앞으로 소형 위성이 계속 증가할 전망이라서 우주 시장을 평가하는 데 새로운 기준 마련이 필요하다.

‘제2의 스페이스X’ 탄생할까?

소형 위성 수요가 증가하면서 소형 위성 발사체 시장도 급팽창하고 있다. 전 세계의 많은 뉴스페이스 스타트업이 소형 발사체 개발에 나섰지만, 아직 로켓랩을 제외하면 눈에 띄는 성과를 거둔 곳이 드물다.

일각에서는 미국의 스페이스X와 ULA, 블루오리진을 비롯한 유럽, 일본 등의 대형 항공우주기업이 새로운 시장을 잠식할 것으로 우려한다. 이미 스페이스X는 ‘소형 위성 발사 공유 프로그램(SmallSAT rideshare program)’을 진행해서 후발 주자들을 위협하고 있다.

지난 10일 중국의 민간 우주기업인 갤럭틱 에너지(Galactic Energy)는 ‘세레스 1(Ceres-1)’ 발사에 성공했다. 고체연료 방식의 이 발사체는 350kg 화물을 위성 궤도까지 운반할 수 있다.

또한, 갤럭틱 에너지는 스페이스X처럼 재사용이 가능한 ‘팔라스 1(Pallas-1)’ 로켓을 개발 중이다. 여기에 사용될 ‘웰킨(Welkin)’ 엔진은 팰컨 로켓의 멀린 엔진에 비견된다는 뜻에서 중국판 멀린 엔진이라고 불릴 정도다.

이처럼 중국이 국가적 차원에서 자국의 민간 우주기업을 지원하고 있어서 향후 소형 위성 발사체 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-11-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터