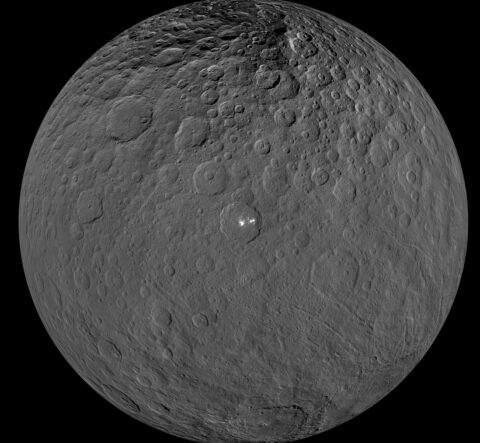

화성과 목성 사이에는 우리 태양계의 첫 번째 또는 안쪽의 먼지 원반인 소행성대가 있다. 그리고 이곳에는 수많은 소행성들이 있다. 그중 이탈리아 천문학자 주세페 피아치에 의해서 발견된 소행성인 세레스(1 Ceres)는 가장 먼저 발견된 소행성이며 소행성대에서 가장 무거운 천체이다. 대략 지름 970km의 크기를 자랑하는 세레스는 소행성대 전체 질량의 대략 1/3 가까이 차지하는 왜행성이다.

두 번째로 큰 천체는 베스타(4 Vesta)인데 소행성대 전체 질량의 대략 9% 정도를 차지한다. 베스타가 왜행성으로 분류되지 못하는 이유는 구형에 가까운 모양을 유지하기 위한 중력을 유지할 수 있을 만한 질량을 가지지 못했기 때문이다.

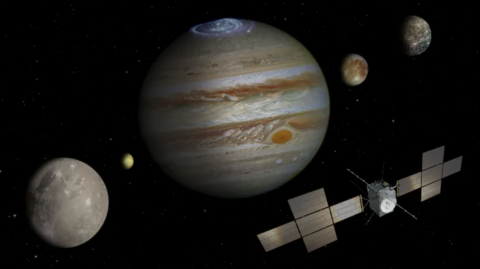

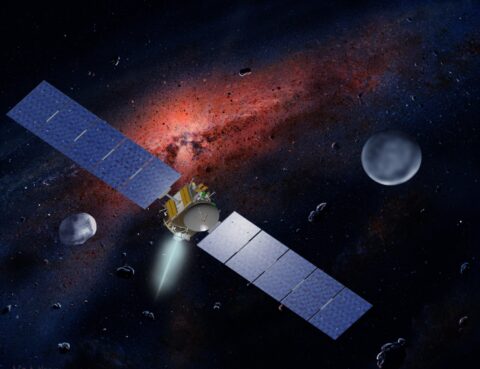

미항공우주국(NASA)은 여러번의 임무 취소와 번복 결정 끝에 디스커버리 프로그램의 9번째 탐사계획으로 돈(Dawn) 프로젝트를 선정했는데, 돈 프로젝트는 위 두 천체를 탐구하기 위해서 시작되었다. 인류의 소행성 탐사 신호탄을 쏘아 올렸던 돈 프로젝트는 소행성만을 위한 프로젝트였다.

우리 태양계는 대략 45억 년 전 우리 은하의 나선팔에 있던 거대한 성운이 초신성 폭발로 발생한 충격파에 의해 수축되면서 만들어졌다고 생각해왔다. 태양계 성운은 수축하면서 회전하기 시작하였고 더욱 빠르게 회전하면서 중력 수축하게 되었는데, 이에 따라서 성운의 중심부에는 많은 물질들이 모여 원시 태양을 형성하였다. 이 중심부는 온도가 상승하여 태양으로 진화하게 되었다.

반면 주변부는 회전에 의해 납작해지고 회전하면서 물질들이 모여 원반을 형성하게 되었다. 이에 따라 물질들이 충돌하고 뭉쳐져 수많은 미행성체가 형성되었는데, 이 미행성이 충돌하고 뭉쳐지면서 행성이 형성되기 시작했다.

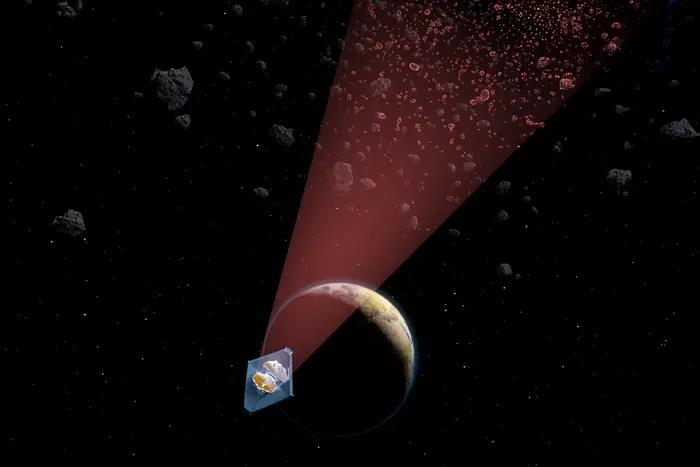

돈 탐사선은 매우 대조적인 진화의 길을 걸어온 두 소행성의 자세한 탐사를 통하여 특징과 진화 과정을 비교하며 결국 어떠한 조건이 행성 진화에 영향을 미치는지 알아내는 목표를 가지고 지구를 떠났다. 또한 태양계의 진화와 행성 진화에 관한 여러 가지 제한 조건과 물의 역할을 조사하고자 시작된 프로젝트였다.

미항공우주국은 두 소행성의 궤도에 머물며 소행성을 관측하는 야심찬 계획을 세웠는데, 그간 무인탐사선처럼 짧은 시간을 머무는 것이 아니기에 상당히 자세한 정보를 얻을 수 있다는 큰 장점이 있는 프로젝트였다. 즉, 돈 프로젝트는 소행성대 천체에 잠시 머문 프로젝트가 아니라 소행성의 궤도를 돈 최초의 탐사선이었다.

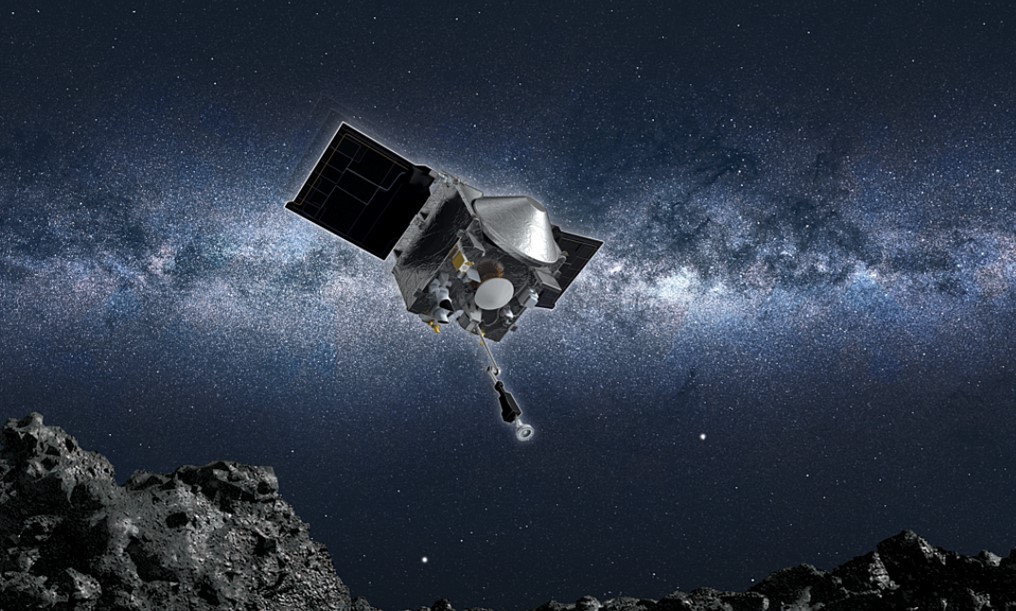

돈 탐사선은 딥 임팩트 프로젝트에 이어서 역시 이온(ion) 엔진 추진기를 사용했다. 이온 엔진은 탐사선 추진방법의 일종인데, 아르곤 등의 추진제를 이온화 시킨 후 전기적 특성을 지니게 함으로 시작된다. 이에 따라서 자기력을 얻게 되는데 선체의 후방으로 빠르게 분사시키면서 추진력을 얻는 엔진이다. 현재의 이온엔진은 극미량의 추진제를 이용하여 추진력이 부족하지만, 진공상태에서의 지속적인 가속능력 덕분에 중단 없이 오랜 기간 사용할 수 있다는 장점이 있다. 2003년 일본의 소행성 탐사선 하야부사가 이온 엔진을 세계 최초로 운용/실용화에 성공 한 이후로 이 추진법은 우주 탐사에 자주 이용되고 있다.

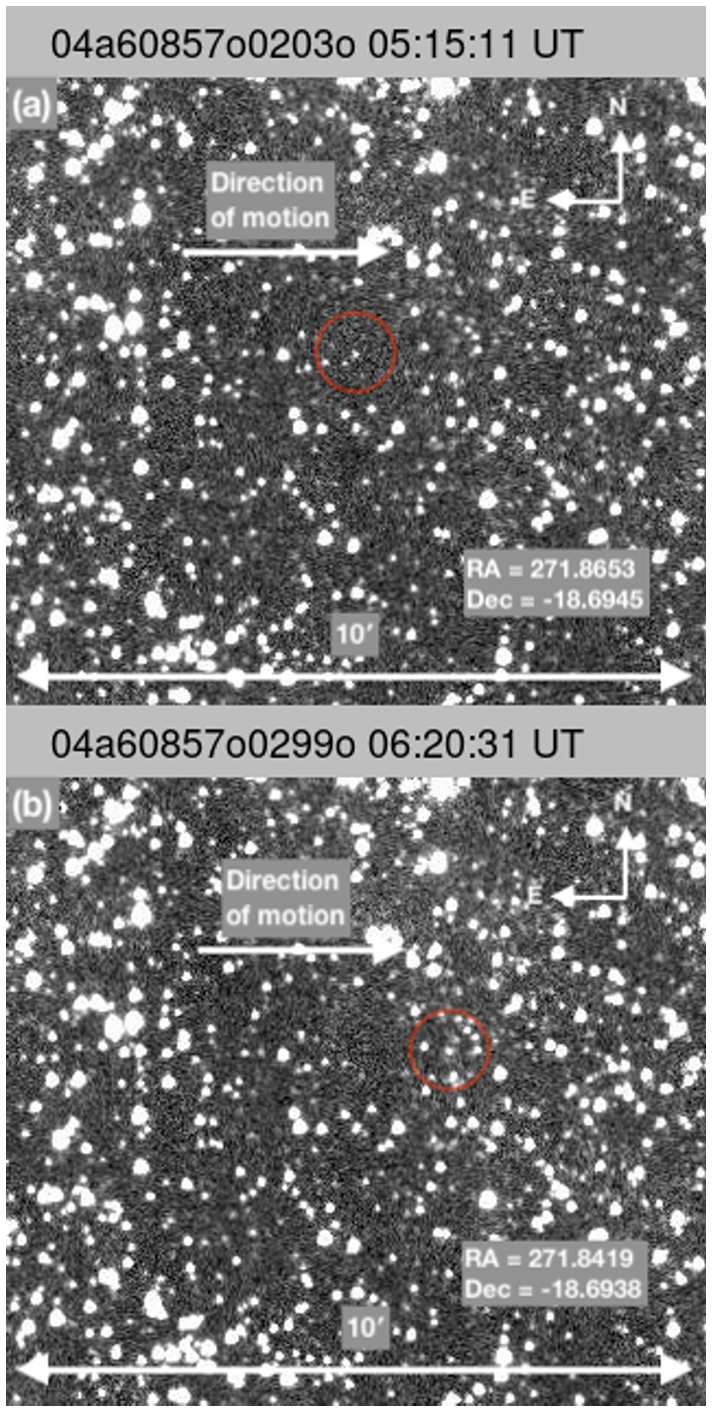

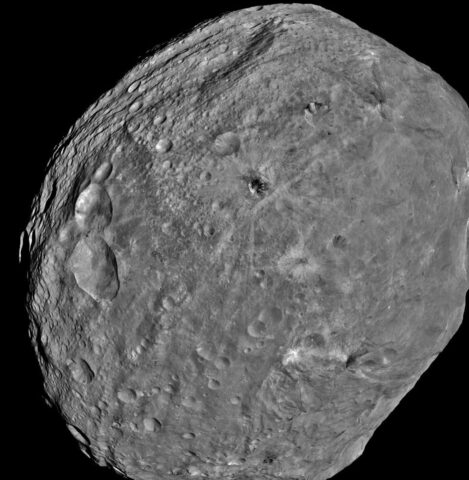

돈 탐사선은 2007년 9월 27일에 발사되었는데, 발사 후 다른 행성으로 가는 가장 경제적인 방법이자 서로 다른 두 원궤도를 이동하는 데 쓰이는 타원궤도를 이용하는 호만 전이 궤도법을 이용해 대략 1년 4개월이 지난 2009년 2월에 화성을 접근 통과하게 되었다. 이후 대략 2년 5개월이 지난 2011년 7월 베스타에 도착하여 촬영과 탐구를 시작했다. 1년간이나 탐사 활동을 진행했는데 베스타의 자세한 모습은 기존의 예측과는 사뭇 달랐다.

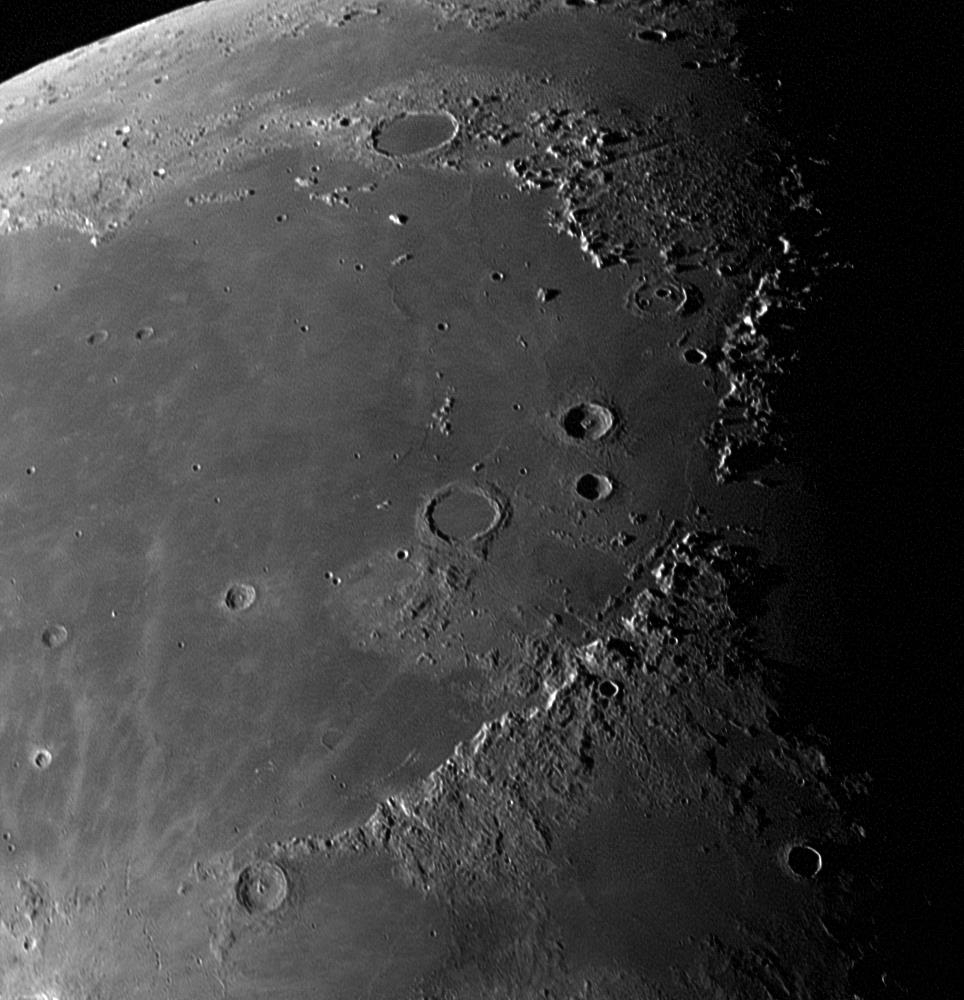

돈 탐사선이 촬영한 베스타 표면에는 분화구, 산, 그리고 계곡 등이 존재했다. 또한 예측했던 것보다 지질 화학적으로 복잡한 구조를 지니고 있었다. 베스타는 껍질, 멘틀, 그리고 핵이 가지고 있었기에 원시행성과 비슷한 특징을 지니고 있음이 밝혀졌다. 특히 지구형 행성과 비슷한 특성을 지니고 있기에 자연스럽게도 베스타는 태양으로부터 상대적으로 가까운 곳에서 형성되었다고 예측되었다.

돈 탐사선은 이후 또다시 호만 전이 궤도법을 이용해 세레스에 도착하게 되었다. 바로 탐사를 시작한 돈 탐사선은 세레스의 궤도를 돌며 세레스 표면의 얼음 화산 등을 관찰했다. 이를 통해 과학자들은 세레스가 아직 지질학적으로 활동 상태일 수 있다는 예측을 내놓았으며 얼음 구조로 인해서 태양으로부터 상대적으로 먼 곳에서 형성된 후 현재의 위치로 이동했을 것이라고 예측되었다. 또한 세레스의 표면 내부에 존재하던 액체가 표면으로 노출되면서 세레스의 표면에는 소금 퇴적물이 형성되어 있다는 사실을 밝혀냈다.

2018년 10월, 미항공우주국은 예상대로 돈 탐사선의 연료가 고갈되고 있음을 알려왔다. 결국 10월 31일 교신에 실패함으로써 돈 탐사선의 공식적인 임무를 마무리 지었다. 모든 탐사선의 운명이 비슷하게도 연료가 소진되면 더 이상 지구로 정보를 전송하는 것이 불가능해진다.

물론 탐사 미션이 종료되더라도 한 천체의 중력에 묶여서 궤도를 계속해서 돌 순 있다. 미항공우주국은 토성 탐사선 카시니호의 ‘그랜드 피날레’처럼 천체의 대기로 뛰어들면서 돈 탐사선의 임무의 종료를 계획할 수도 있었다.

하지만 대기권이 없는 세레스의 상황과 세레스에 생명체가 존재할 가능성을 고려해 돈 탐사선을 세레스에 추락시키지 않기로 결정했다. 따라서 돈 탐사선은 앞으로도 오랜 시간 동안 세레스 궤도를 계속해서 돌 예정이다. 지구에서 출발해 마침내 세레스의 위성이 된 돈 탐사선이 그동안 항해한 거리는 자그마치 69억 km에 이른다.

- 김민재 칼럼니스트

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2020-07-23 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터