국내 연구진이 음주로 인해 간염이 유발되는 원리를 최초로 분자 수준에서 밝혀냈다.

한국과학기술원(KAIST) 의과학대학원 정원일 교수와 서울대 보라매병원 김원 교수 공동 연구팀은 술을 마셔서 생기는 간 손상과 알코올성 지방간염(ASH)의 발생 구조를 분자 수준에서 규명했다고 17일 밝혔다.

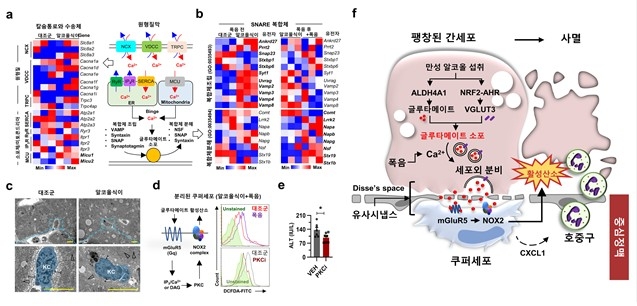

연구팀은 과도한 음주 시 간의 말초정맥 주변 간세포에서 '소포성 글루탐산(아미노산의 일종) 수송체'의 발현이 증가하면서 글루탐산이 간세포 내 소포에 축적됨을 확인했다.

글루탐산은 신체 조직에서 세포 간 신호전달, 단백질 합성, 에너지 대사 등에 관여한다.

지나치게 많으면 신경세포가 과흥분돼 세포의 손상과 사멸을 일으킬 수 있는데, 연구팀은 폭음으로 알코올 유입이 계속되면 간세포 내 칼슘 농도 변화에 따라 글루탐산이 급격히 분비되는 것을 확인했다.

이때 분비된 글루탐산은 간에 있는 대식세포(면역세포)인 '쿠퍼세포'의 글루탐산 수용체를 자극해 활성산소 생성을 유도하고, 이는 곧 간세포 사멸과 염증 반응으로 이어지는 경로를 형성한다는 사실을 밝혀냈다.

기존 연구를 통해 장에서 유래한 독소가 쿠퍼세포를 자극해 염증 반응을 유도한다는 사실이 알려져 있으나, 간세포가 직접적으로 쿠퍼세포를 자극하는 기제에 대한 연구는 미미했다.

연구팀은 만성 음주로 간세포가 비정상적으로 팽창하는 현상을 발견하고, 이에 따라 간세포와 쿠퍼세포가 물리적으로 매우 가까운 위치에서 상호작용하게 된다는 사실을 확인했다.

이는 손상된 간세포가 단순히 사멸하는 것이 아니라, 인접한 쿠퍼세포에 신호를 보내 면역 반응을 유도할 수 있다는 의미다.

이런 구조는 마치 신경세포 간 신호를 주고받는 연접 부위인 시냅스를 닮은 형태로, 연구팀은 이를 '유사 시냅스'(pseudosynapse)라 정의했다.

연구팀은 글루탐산 수송체와 글루탐산 수용체, 활성산소 생성 효소를 유전적·약리적으로 억제하면 알코올을 매개로 한 간 손상이 줄어든다는 사실을 동물 모델을 통해서도 확인했다.

알코올성 간질환 환자를 대상으로 이 기제를 임상적으로 적용할 수 있다고 연구팀은 설명했다.

정원일 교수는 "앞으로 알코올성 지방간염(ASH)의 발병 초기 단계에서 진단용 혹은 치료를 위한 새로운 분자 표적으로 활용할 수 있다"고 말했다.

이번 연구 성과는 지난 1일자로 국제 학술지인 '네이처 커뮤니케이션즈'(Nature communications)에 실렸다.

- 연합뉴스

- 저작권자 2025-07-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터