지난 1년 동안 전 세계를 공포의 도가니로 몰아넣은 코로나19로 인해 일상생활의 많은 부분이 달라졌고, 앞으로도 달라질 것으로 보인다. 그중에서도 해외를 자유롭게 오고갈 수 있는 여행 문화는 완전히 사라졌다고 해도 과언이 아닐 정도로 침체기를 맞고 있다.

그렇다고 코로나19 사태가 언제 끝날지도 모르는데 마냥 종식되기만을 기다리고 있을 수도 없는 노릇이다. 가족 간 만남이나 사업장 방문처럼 온라인이 아닌 오프라인상에서 추진해야만 하는 일도 산적해 있기 때문이다.

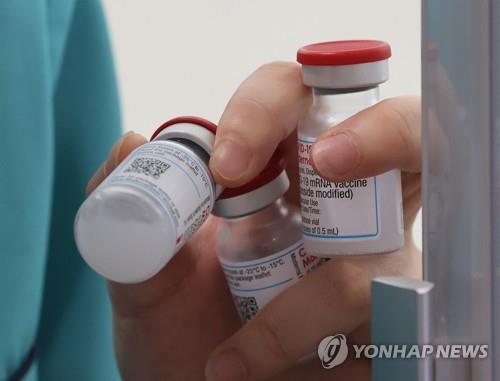

이같은 사람들 중에서 코로나19 백신을 접종한 사람들을 대상으로 해외와 국내에서 하늘길을 열기 위한 준비를 하고 있어 관심이 모아지고 있다. 하늘길을 열기 위한 첫 번째 준비 작업으로는 백신여권(vaccine passport) 도입이 꼽히고 있다.

백신을 맞은 사람에게 입국을 허용해 주는 여권

백신 여권이란 백신을 맞은 사람에게 각국 정부가 상호 인증하는 문서를 발급해주고 해외출입국이나 공공장소 출입을 허용해 주는 여권을 의미한다.

‘건강 여권(health passport)’으로도 불리는 백신 여권에는 백신의 종류와 접종 날짜, 그리고 코로나19 감염 여부 같은 개인정보가 포함되어 있다.

해외에서는 이미 백신 여권 도입 사례가 하나둘씩 등장하고 있다. 아이슬란드의 경우 올해 1월에 세계에서는 처음으로 ‘백신 접종 증명서’를 발급했다. 하지만 이 증명서는 말 그대로 백신을 맞았다는 증빙 자료이므로 여권으로 보기에는 무리가 있다는 의견도 제기되고 있다.

그런 점에서 볼 때 백신 접종률 1위 국가인 이스라엘의 백신여권인 ‘그린패스(Green Pass)’가 야 말로 진정한 의미의 여권이라고 할 수 있다. 그린패스는 두 번째 백신 접종을 마친 국민을 대상으로 제공되는 백신여권이다.

그린패스가 가진 의미는 특별하다. 이를 보유한 국민은 모든 격리 의무에서 벗어날 수 있으며 특별한 제한 없이 공공시설을 이용할 수 있다. 다만 항체 유효성 기간이 6개월 정도인 만큼, 여권의 유효기간도 6개월로 설정되어 있다.

그린패스가 있는 사람들은 6개월 기간만큼은 모든 격리 의무에서도 벗어날 수 있는데, 과거에는 입장이 제한되었거나 거리두기를 해야했던 음식점이나 영화관 등을 행동의 제약없이 마음껏 이용할 수 있다는 장점을 갖고 있다.

중국의 경우도 발빠르게 움직이고 있는 국가 중 하나다. 중국은 지난 3월 중국판 백신 여권인 ‘국제여행 건강증명서’를 중국의 대표 메신저인 위챗(Wechat)과 연동시켜 여권 기능을 활성화할 수 있도록 설정했다.

공식 명칭이 ‘방역 건강코드 국제판’인 이 백신여권에는 코로나19 백신 접종 이력을 비롯하여 핵산검사와 혈청 항체검사 결과가 포함되어 있다. 또한 백신 접종 정보에는 제조업체와 백신 종류 및 접종 날짜가 기록되어 있어서 부작용 발생 시 원인을 빠르게 규명할 수 있다.

한편 우리나라도 4월 안에 백신 접종 사실을 확인할 수 있는 앱인 가칭 ‘그린패스’를 공식 개통할 것이라고 정부가 발표한 바 있다. 당초 7월에 내놓기로 한 일정을 앞당겨 4월 하순 경에 활용할 수 있도록 한 것인데, 이를 계기로 국내 백신 여권도 해외에서 사용할 수 있도록 하는 국제적 논의가 함께 진행 중인 것으로 알려졌다.

블록체인 기술 적용으로 위조와 변조 불가능

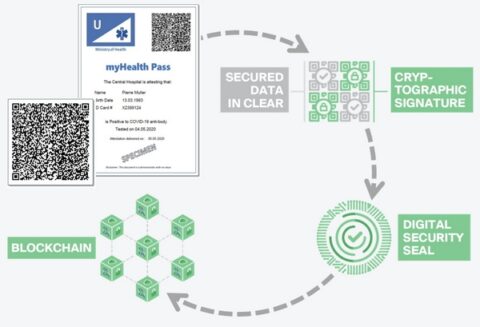

백신여권이 주목받고 있는 이유는 개인정보를 보호하고 데이터의 위조와 변조를 막을 수 있도록 블록체인 기술을 적용했기 때문이다. 출입국시 필요한 증명서이기 때문에 여권이라는 명칭을 붙였지만 사실 백신여권은 스마트폰에서 작동되는 앱 형태로 이루어져 있다.

이스라엘과 중국의 경우 백신여권에 들어있는 개인정보를 QR코드로 변환하여 스마트폰 앱에 저장해뒀다가 필요할 때 인증하는 방식을 채택하고 있다. 문제는 이 QR코드가 암호화되어 있지 않을 경우 위조와 변조가 용이하다는 점이다.

실제로 이스라엘에서는 백신여권인 그린패스를 위조한 범죄가 급증하고 있어 우려를 낳고 있다. 위조된 증명서가 텔레그램 같은 SNS를 통해 불법적으로 유통되고 있어 신뢰성에 타격을 입고 있다.

이 같은 문제를 해결해 줄 수 있는 방법으로 블록체인 기술이 도입된 것은 어쩌면 당연한 일일지도 모른다. 특히 블록체인 기술을 기반으로 하여 작동하는 ‘DID(Decentralized Identity)’ 시스템은 ‘탈중앙화 방식’의 신원증명이 가능하다는 점에서 백신 여권 도입의 핵심 기술로 떠오르고 있다.

예를 들어 정부나 관련 부처에서 발급한 백신 여권의 개인정보들을 암호화하여 스마트폰에 저장해 두었다가 출입국 수속은 물론, 여행지 및 항공권 예약 등 필요한 경우에 원하는 정보만 선택해 제출할 수 있게 되는 것이다.

최근 들어서는 여기서 한발 더 나아가 블록체인 기술로 만들어진 일종의 인증서인 ‘NFT(Non-Fungible Token)’ 시스템을 백신 여권에 활용하는 방안도 논의되고 있어 이목이 집중되고 있다.

NFT를 직역하면 ‘대체 불가능한 토큰’이라는 의미로서, 희소성을 증명할 수 있는 디지털 원본을 뜻한다. NFT 역시 블록체인 기술을 활용하지만, 기존의 가상자산과 달리 디지털 자산에 별도의 고유한 인식 값을 부여하고 있어 상호교환이 불가능하다는 특징이 있다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2021-04-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터