코로나19 중증 환자들은 상당수가 폐에 문제를 일으키고, 이로 인해 사망에 이르는 것으로 알려져 있다.

호흡을 위해 외기와 직접 접촉하는 폐에는 병원체 감염을 막기 위한 면역 시스템이 갖춰져 있다. 그런데 어떤 경우에는 이 폐의 면역세포가 오히려 바이러스 공격을 악화시키는데 기여할 수 있다는 연구가 나왔다.

스웨덴 카롤린스카의대 연구팀은 최근 새로운 연구에서 대식세포(macrophages)로 불리는 면역세포가 폐에서 어떻게 발달하고 이들 중 일부가 어떻게 심각한 폐질환의 배후에서 작용하는지를 밝혀내, 면역학 저널 ‘이뮤니티’(Immunity) 30일 자에 보고했다.

이번 연구는 여러 질병 가운데서도 특히 향후의 코로나19 치료에 도움이 될 것으로 보고 있다.

폐 대식세포의 기원

폐의 구조는 공기와 혈액을 통해 바이러스와 박테리아에 노출될 수 있도록 돼 있다. 따라서 폐에 있는 대식세포는 특히 이런 병원체의 공격으로부터 폐를 보호하는 면역세포 역할을 한다.

그러나 어떤 특정 조건 아래에서 폐의 대식세포는 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)이나 코로나19와 같은 심각한 폐 질환의 원인이 될 수 있다는 것이다.

이와 관련해 현재까지 사람의 폐 대식세포가 어떻게 발달하는지에 대한 연구는 제한적이었다.

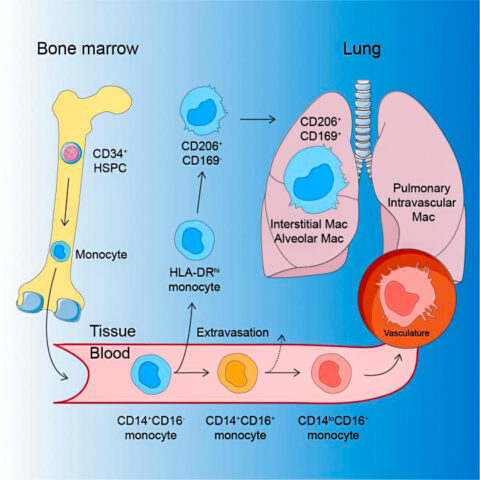

대식세포의 기원은 다를 수 있는데, 유전적으로 상이하게 결정된 주요 유형인 백혈구와 단핵구로부터 발달된다. 인간의 경우에는 이들 가운데 ‘고전적인’ CD14+ 단핵구와 ‘비고전적인’ CD16+ 단핵구 두 가지를 들 수 있다.

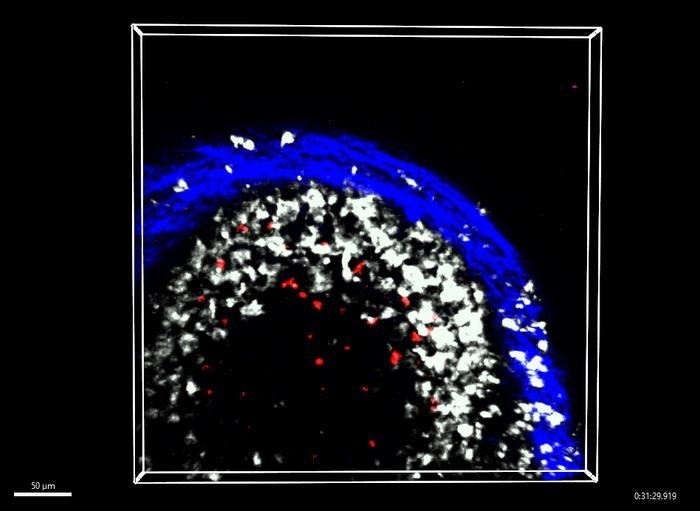

연구팀은 이번 연구를 위해 살아있는 폐에서 직접 폐 대식세포 발달을 연구할 수 있는 모델을 사용했다. 이 모델과 함께, 개별 세포에서 유전자 활동을 연구할 수 있는 RNA 시퀀싱을 결합해 혈액 단핵구가 어떻게 폐의 대식세포가 되는지를 확인했다.

일부 대식세포, 심각한 폐 질환과 관련돼

연구를 이끈 팀 윌린저(Tim Willinger) 의학과 부교수는 이번 연구에서 “고전적인 단핵구가 기도와 폐 조직으로 이동해 폐의 건강과 기능을 보호하는 대식세포로 전환된다는 사실을 보여주었다”고 말했다.

그는 “이와 함께 혈액 단핵구와 기도 대식세포 간의 중간 면역세포로서 특별한 종류의 단핵구인 HLA-DRhi를 식별해 냈다”며, “이 HLA-DRhi 단핵구는 혈액 순환을 벗어나 폐 조직으로 이동할 수 있다”고 설명했다.

그러나 비고전적인 단핵구는 폐의 많은 혈관 안에서 대식세포로 발달하고 폐 조직으로 이동하지는 않는다.

논문 제1저자인 엘자 에브렌(Elza Evren) 박사과정 연구원은 “폐에 있는 어떤 대식세포들은 여러 심각한 폐 질환과 관련이 있는 것으로 보인다”고 말했다.

에브렌 연구원은 “예를 들어 호흡기 감염 시 폐에 있는 단핵구들은 대식세포로 발달해 바이러스 및 박테리아와 싸운다”며, “그러나 어떤 유형의 대식세포들은 심각한 염증과 감염에 기여할 수 있다”고 설명했다.

염증성 대식세포와 단핵구에 치료 초점 맞춰야

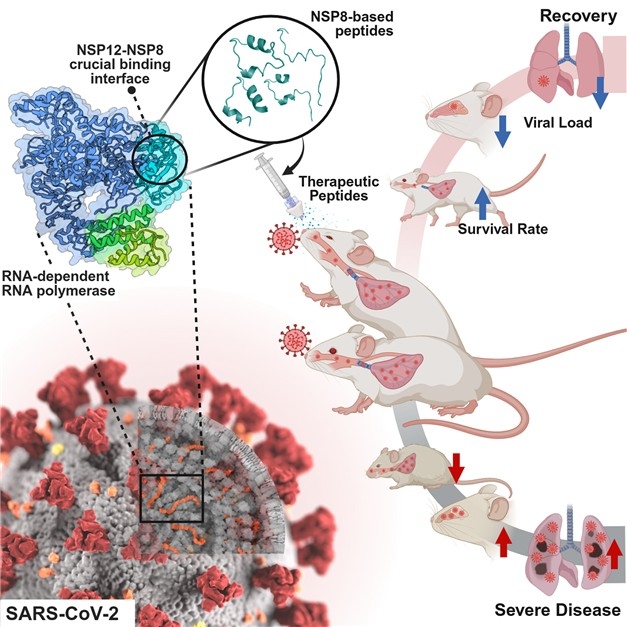

연구팀은 코로나19 감염병을 일으키는 SARS-COV-2 감염에서, 보호적이며 항염증성인 대식세포가 혈액 단핵구에서 발달한 염증 친화적(pro-inflammatory) 폐 대식세포로 대체된디고 믿고 있다.

윌린저 교수는 “이런 혈액 단핵구 유래 대식세포는 다른 연구에서도 중증 코로나19로 악화되고 광범위한 폐 손상을 일으키는 것과 관련이 있는 것으로 나타났다”고 전하고, “중증 코로나19 환자는 또 혈액에 HLA-DRhi 단핵구가 더 적은데, 그 이유는 이 단핵구들이 혈액에서 폐로 이동하기 때문인 것으로 보인다”고 설명했다.

윌린저 교수는 “빠른 염증 반응에서 이들 대식세포가 중요한 역할을 한다는 점을 감안할 때, 이번 연구 결과는 중증 코로나19로 인한 폐 손상과 사망을 줄이기 위해 향후의 코로나19 치료는 염증성 대식세포와 단핵구에 초점을 맞춰야 한다는 점을 보여준다”고 강조했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-12-31 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터