지난 5일 전 세계 32개국 과학자 200여 명이 세계보건기구(WHO)에 공개서한을 보냈다.

코로나19의 공기감염 가능성이 있다는 것. 코로나19가 큰 호흡기 비말인 침방울뿐만 아니라 크기에 관계없이 공기를 통해 전염될 수 있다며, 예방 수칙을 수정하라고 촉구했다.

그리고 WHO가 이를 인정했다. 베네데타 알레그란치 WHO 감염통제국장은 7일 저녁(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상을 통한 언론 브리핑을 통해 “환기가 잘 안되는 환경에서 공기 전염의 가능성을 배제할 수 없다.”고 설명했다.

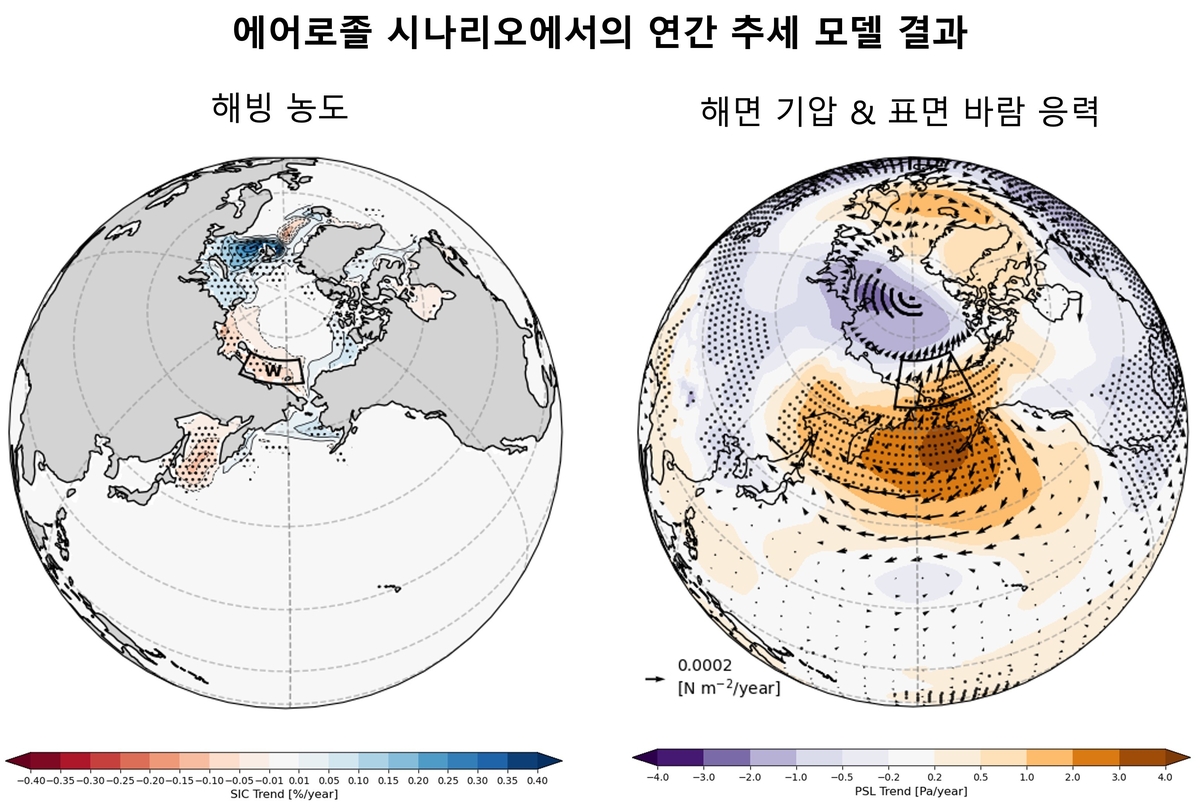

에어로졸 전파, 아직까지는 ‘불분명’

공기 전염 가능성이란 대기 중에 부유하는 액체나 고체 입자인 에어로졸(aerosols)을 통해 바이러스가 전파될 수 있다는 의미다.

에어로졸의 크기는 수 나노미터(nm)부터 수십 마이크로미터까지 다양하다. 일반적으로 성인의 머리카락 직경이 70~90 마이크로미터인 점을 감안하면 매우 작은 것이다.

밀폐된 공간에 머물렀을 때 이 에어로졸을 통해 사람들에게 전파될 수 있다는 것. 그러나 과학자들과 WHO가 말하듯 ‘가능성’을 의미하는 것이지 과학적으로 입증된 사실을 확인한 것은 아니다.

미국 버지니아 테크의 에어로졸 전문가인 린지 마(Linsey Marr) 교수는 언론과의 인터뷰를 통해 “바이러스가 에어로졸을 통해 얼마나 전파되고 있는지 아직까지 불분명한 사실”이라고 설명했다.

이전의 인간면역결핍바이러스(HIV)는 주변 환경에 너무 예민해 인체 외부에서 살아남지 못했다. 반면 홍역(Measles)은 공기 속 에어로졸을 통해 길게는 2시간 동안 생존할 수 있었고, 그만큼 감염의 큰 위험성을 안고 있었다.

그러나 코로나19를 유발하는 신종 바이러스(SARS-CoV-2)의 경우 더 복잡한 양상을 띠고 있다.

과학자들은 이 바이러스가 홍역처럼 장거리 이동을 하며 독자적으로 생존할 가능성은 없다고 보고 있다. 그러나 좁은 공간에서는 상황이 달라진다. 방과 같은 협소한 공간에서 3시간 동안 생존이 가능하다는 것.

이런 상황에서 코로나19에 민감한 반응을 보이고 있는 대중은 에어로졸을 통한 바이러스 감염 사실을 어떻게 받아들여야 할지 혼란에 빠지고 있다. WHO 반응에 다양한 댓글이 올라오며 최근 불안한 심리를 대변하고 있다.

마이클 바르바로(Michael Barbaro)란 닉네임을 가진 한 네티즌은 “그동안 사회적 거리두기 차원에서 이웃들과 먼 거리를 유지해왔는데 앞으로 더 먼 거리에서 이웃을 접해야 한다는 사실에 걱정이 앞선다.”는 댓글을 달고 있다.

“거리두기, 손 씻기, 마스크는 필수적”

8일 ‘뉴욕타임스’는 그동안 WHO를 비롯한 많은 기관들이 방역 활동을 하면서 침방울과 같은 큰 비말에 초점을 맞춰왔다고 전했다.

이 기준에 따라 미국 CDC(질병통제예방센터)는 국민들을 대상으로 이웃들 간에 6피트(182.88cm) 거리두기를 철저히 지키고 끊임없는 손 씻기를 권장해왔다는 것. 그러나 공기감염을 인정할 경우 예방 수칙을 변경하는 것이 불가피하다고 말했다.

긍정적인 부분도 있다. 최근 발생하고 있는 무증상 감염자의 바이러스 전파 사례를 어느 정도 이해할 수 있게 됐다는 것.

그동안 의료계는 출처를 모르는 무증상자 감염에 어떻게 대처해야 하는지 심각한 고민에 빠져 있었다. 이 의문을 에어로졸을 통한 전파 가능성이 어느 정도 해소해 주고 있다고 설명했다.

에어로졸은 침방울과 달리 나노 수준의 매우 작은 액체와 고체들로 구성돼 있다. 그런 만큼 에어로졸보다 작고 가벼운 신종 바이러스가 오랜 시간 알갱이 속에 붙어있으면서 허공을 떠돌다 또 다른 사람들을 전염시킬 수 있다.

결과적으로 감염자와 접촉을 하지 않았는데 바이러스가 감염되는 무증상 감염이 일어날 수 있다는 가능성을 몇몇 과학자들이 제기하고 있는 중이다.

향후 대처 방안을 놓고 다양한 의견이 개진되고 있다.

일부 관계자들은 사회적 거리두기의 중요성을 강조하고 있다. 버지니아 테크의 린지 마 교수는 “그동안 진행하던 거리두기와 손 씻기를 강화할 필요가 있다.”고 말했다.

마스크의 중요성도 강조하고 있다. “특히 사람들이 많이 모이는 곳에서 근무하는 직장인의 경우 N95 등급 마스크가 필수적”이라고 말했다.

메릴랜드 대학의 에어로졸 전문가 돈 밀턴(Don Milton) 교수는 “에어로졸 전파 가능성을 차단하기 위해서는 장기적으로 정부 차원의 대처가 필요하다.”고 말했다. “이전보다 더 강화된 조치를 취해야 한다는 것.”

아울러 밀턴 교수는 “아직 가능성일 뿐 확인된 것은 아니다.”라며, “국가 차원에서 더 많은 자금을 투입해 에어로졸을 통한 감염 가능성에 대해 추가적인 사실을 확인하고, 적절히 대처해나가야 할 것”이라고 말했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-07-08 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터