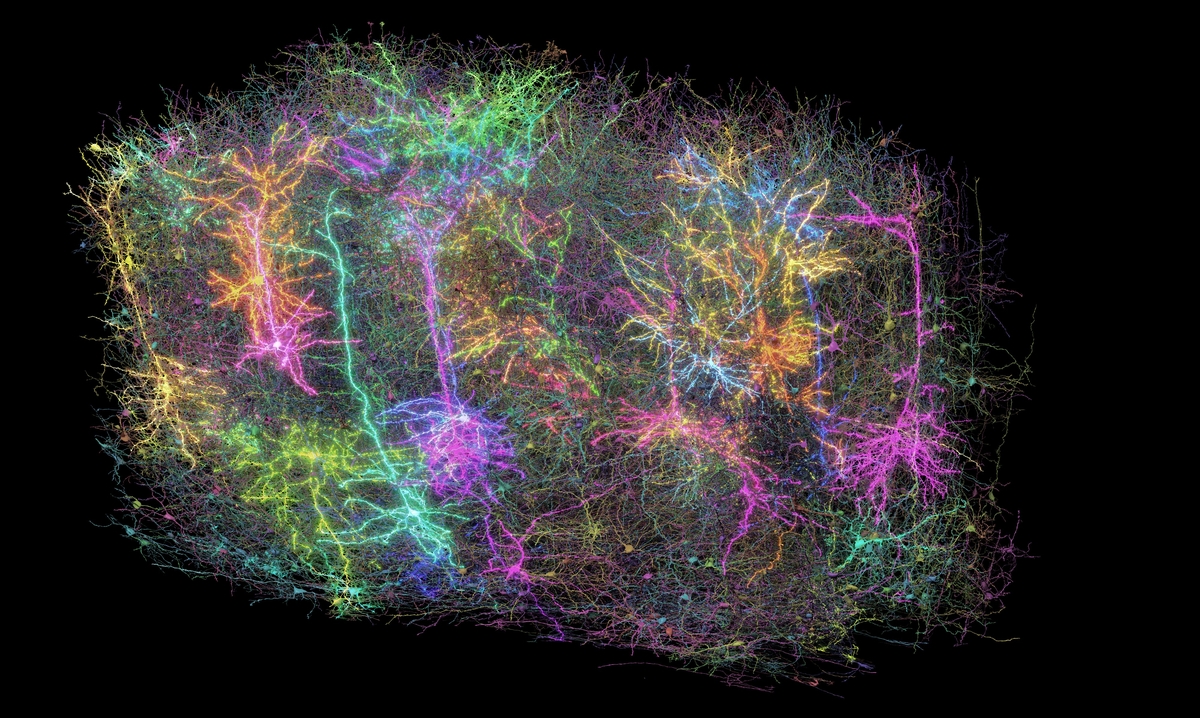

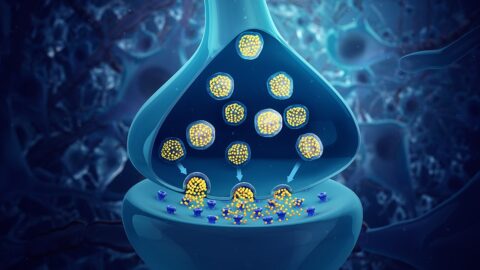

뇌 안을 들여다보면 1000억 개의 뉴런(신경세포)이 100조 개의 개별 접속으로 서로 얽혀 있는 모습을 볼 수 있다.

접속 부위에는 매 순간마다 무수한 화학 반응이 일어나고 있는데 일정한 법칙에 따라 화학 반응이 조절되는 만큼 많은 에너지를 사용한다. 인체에서 소비하는 에너지 중 약 20%를 소모하고 있는 것으로 추산되고 있다.

그동안 과학자들은 이런 신경 구조 속에서 매우 정교하게 교환되고 있는 세포 간의 언어 내용을 파악하기 위해 많은 노력을 기울여왔다. 그러나 기존 인공신경망으로는 그 내용을 정확하고 상세하게 파악하기 힘든 상황에서 새로운 방식이 개발됐다.

칩 접목해 손상된 세포치료에 활용

25일 ‘사이언스 얼럿’에 따르면 프랑스‧일본‧스페인‧이스라엘 등 4개국 공동연구팀이 빛(light)을 통해 전자식 언어를 해독하는데 성공했다고 보도했다.

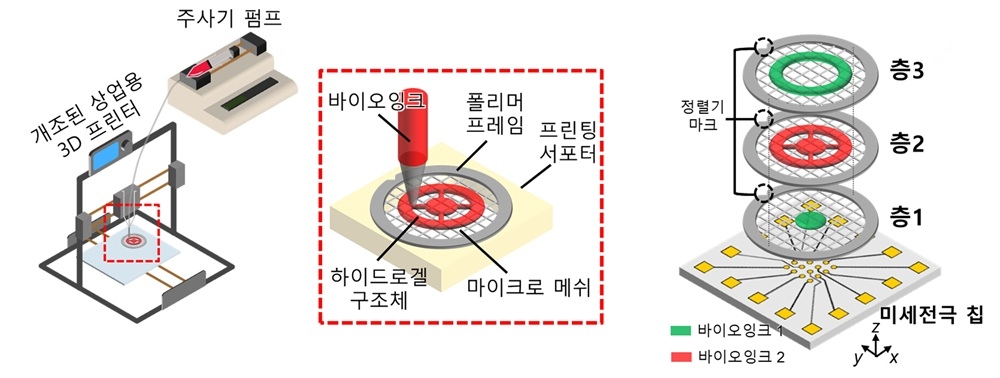

공동연구팀이 개발한 것은 신경의 활동을 도울 수 있는 일종의 칩과 같은 미래형 보철기구 ‘뉴로프로스테틱(neuroprosthetic)’이다. 이 칩은 빛을 이용해 전자 언어를 통해 소통하고 있는 신경세포의 언어를 해독할 수 있다.

‘광유전 자극(Optogenetic stimulation)’이란 첨단 기술을 통해 신경세포 사이에 교환되는 뇌파를 전자 시그널로 변환하는데 성공했다. 관계자들은 이 칩이 신경세포가 손상된 환자 치료는 물론 인공지능 기술 전반에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 보고 있다.

논문은 최근 ‘네이처’ 자매지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 게재됐다. 논문 제목은 ‘Toward neuroprosthetic real-time communication from in silico to biological neuronal network via patterned optogenetic stimulation’이다.

이번 연구는 이스라엘 와이즈만 연구소, 일본 도쿄대학, 프랑스 보르도대학과 피카드 쥴베르트 대학, 스페인 바이오크루세스 헬스 리서치 연구소(BHRI)와 바스크 컨튜리 대학, 스위스 바젤대학 등이 참여했다

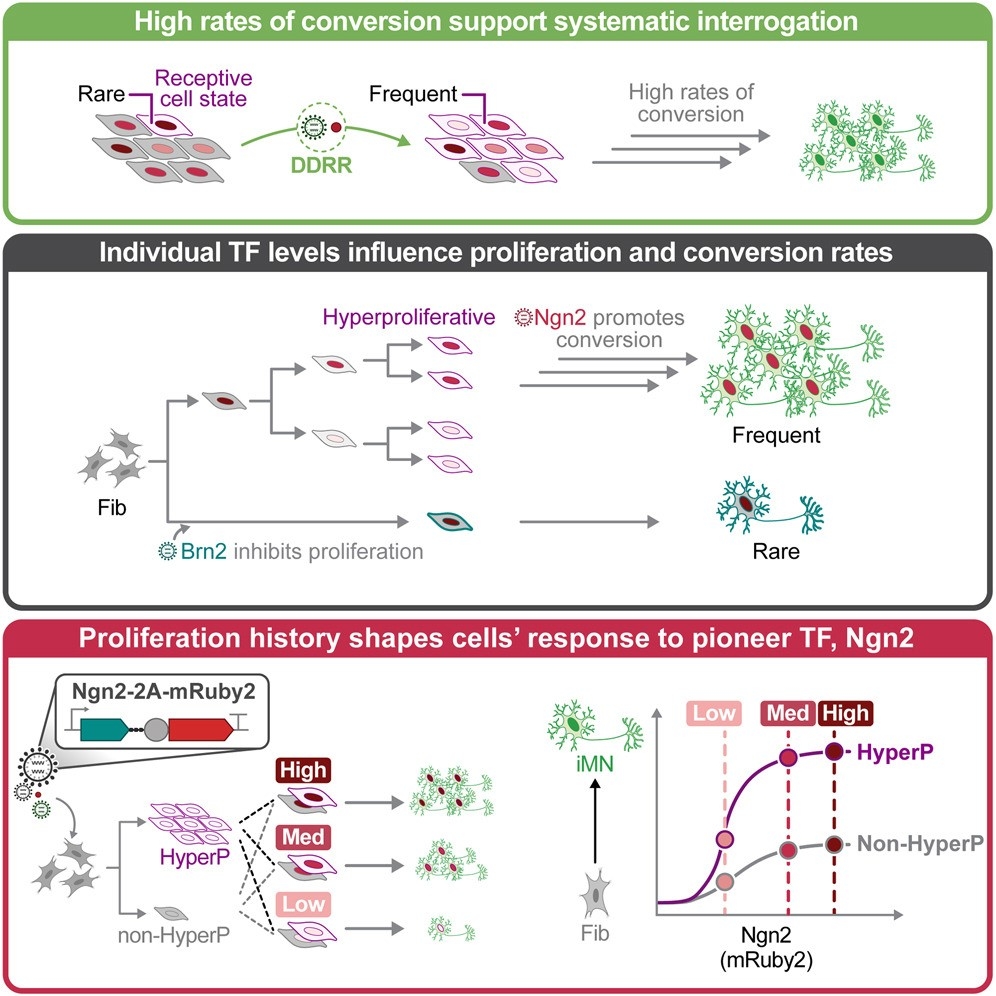

연구팀은 논문을 통해 그동안 뇌세포 간의 언어를 분석하기 위해 인공지능(AI) 알고리즘인 ‘스파이킹 뉴럴 네트워크(SNN)’를 개발해왔다고 밝혔다.

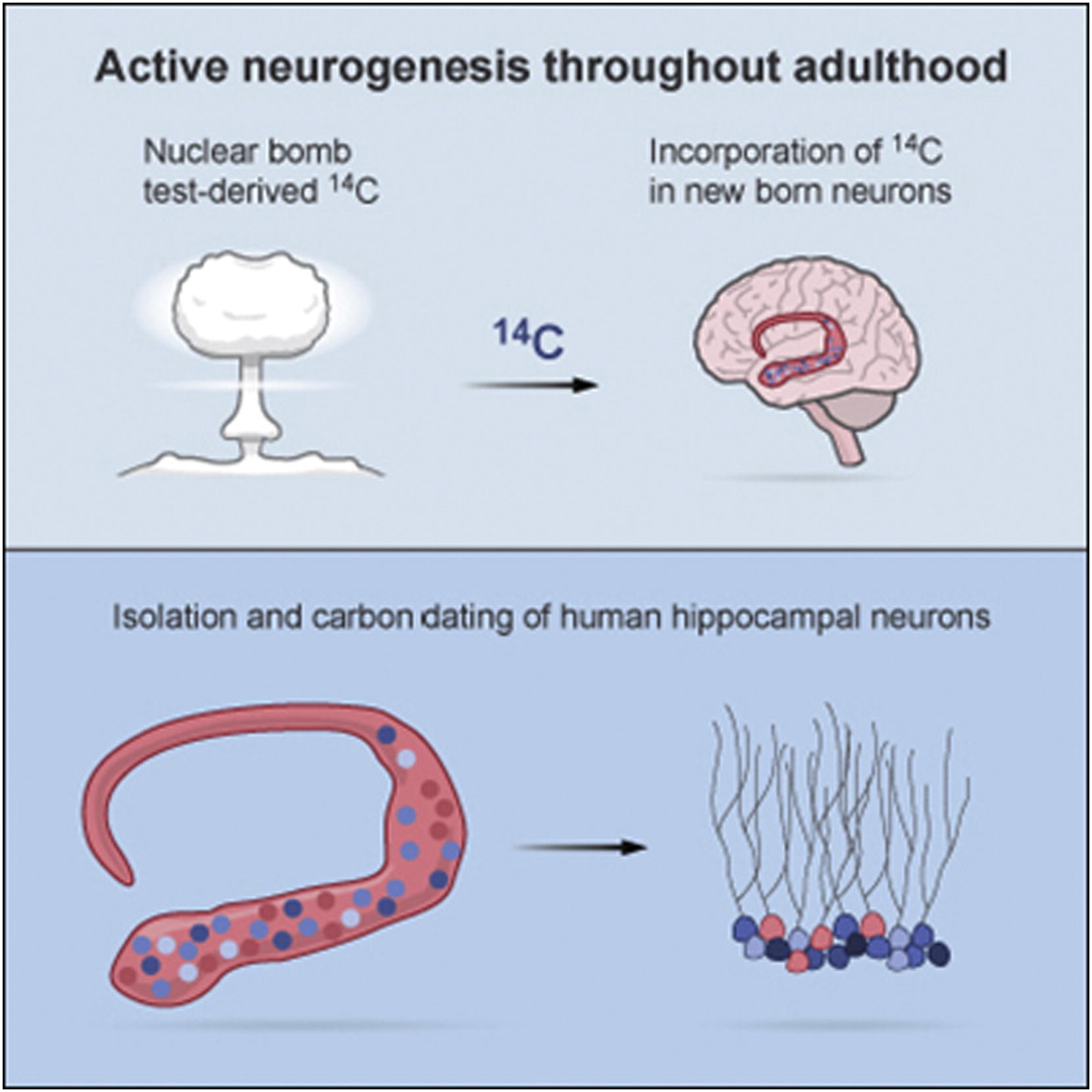

SNN이란 기존 컴퓨터 사이언스의 기계적 방식이 아닌 자연 상태의 인간 뇌 구조를 모방한 기술이다. 그 안에는 실제로 살아있는 뉴런을 투입한 ‘바이올로지컬 뉴럴 네트워크(BNN)’가 들어있다.

BNN은 인간의 실험실에서 3~4주간 숙성한 신경세포로 구성돼 있는데 그 안에 조류(algae)로부터 채취한 단백질을 주입해 빛을 쏘였을 경우 반응을 일으킨다.

생체조직과 인공지능 접목 가능해져

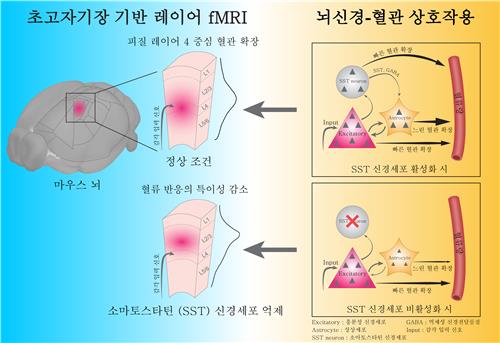

연구팀은 BNN 속의 신경세포들이 어떤 반응을 보이는지 정확히 분석하기 위해 또 다른 첨단 기술인 ‘광유전 자극’이란 기술을 사용했다.

이 기술은 특정 뉴런에 빛을 쏜 후에 자극을 받으면 켜지고, 자극을 받지 않으면 꺼지는 스위치 원리를 이용한 것이다. 공동연구팀은 이 반응들을 빛으로 영상화해 뇌세포들이 어떤 언어를 주고받는지 파악할 수 있었다.

연구에 참여한 도쿄대학의 이스라엘인 생의학자 티모데 레위(Timothée Levi) 교수는 “최근 ‘광유전 자극’ 기술의 발전이 그동안 뇌과학자들의 숙원사업이었던 뇌세포 간의 전기 언어를 분석할 수 있는 길을 열어놓았다.”고 말했다.

연구팀이 분석한 자료에 따르면 신경세포들은 블루 빛을 쏘였을 경우 일정한 리듬에 의해 반응을 보이고 있었다. 레위 교수는 “각각의 뉴런에 따라 일정한 리듬의 반응이 일어나고 있었으며, 이를 영상 및 전자 센서에 의해 입력해 분석하고 있다고 밝혔다.

교수는 리드미컬하게 발생하고 있는 신경세포의 반응을 음악에서 이야기하는 멜로디(melody)에 비유했다. “현재 진행하고 있는 이 분석 작업을 마쳤을 때 신경세포들이 주고받는 언어를 파악할 수 있다.”고 설명했다.

인간의 뇌세포의 수가 1000억 개에 이르고 세포들이 100조 개의 개별 접속으로 얽혀있는 상황에서 뇌세포의 언어를 완벽히 파악하는 일은 쉽지 않은 일이다.

그러나 연구팀은 “지금까지의 실험 결과 각각의 뉴런으로부터 예상했던 충분한 데이터를 확보하고 있다.”며, 향후 후속작업을 통해 고급 정보를 획득할 수 있으며, 이 정보를 손상된 세포치료는 물론 인공지능 작업에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 전망했다.

SF 영화를 보면 인간과 거의 유사한 수준에서 대화를 나누고, 지능적 활동을 하는 로봇들이 등장한다. 인공지능 기술 발전이 가져다줄 수 있는 미래상을 말해주고 있다.

실제로 일부 과학자들은 사람의 뇌세포를 접목시켜 사람 같은 로봇을 만들겠다는 트랜스휴머니즘(transhumanism)을 시도해왔다. 4개국 공동연구팀의 이번 ‘뉴로프로스테틱’ 개발은 생체 조직인 뇌세포를 분석해 인공지능화하려는 초기 시도라고 볼 수 있다.

이 기술이 개발돼 신경치료에 어느 정도 도움을 줄 수 있는지, 더 나아가 트랜스휴머니즘 기술로 발전할 수 있는지 관심이 집중되고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-05-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터