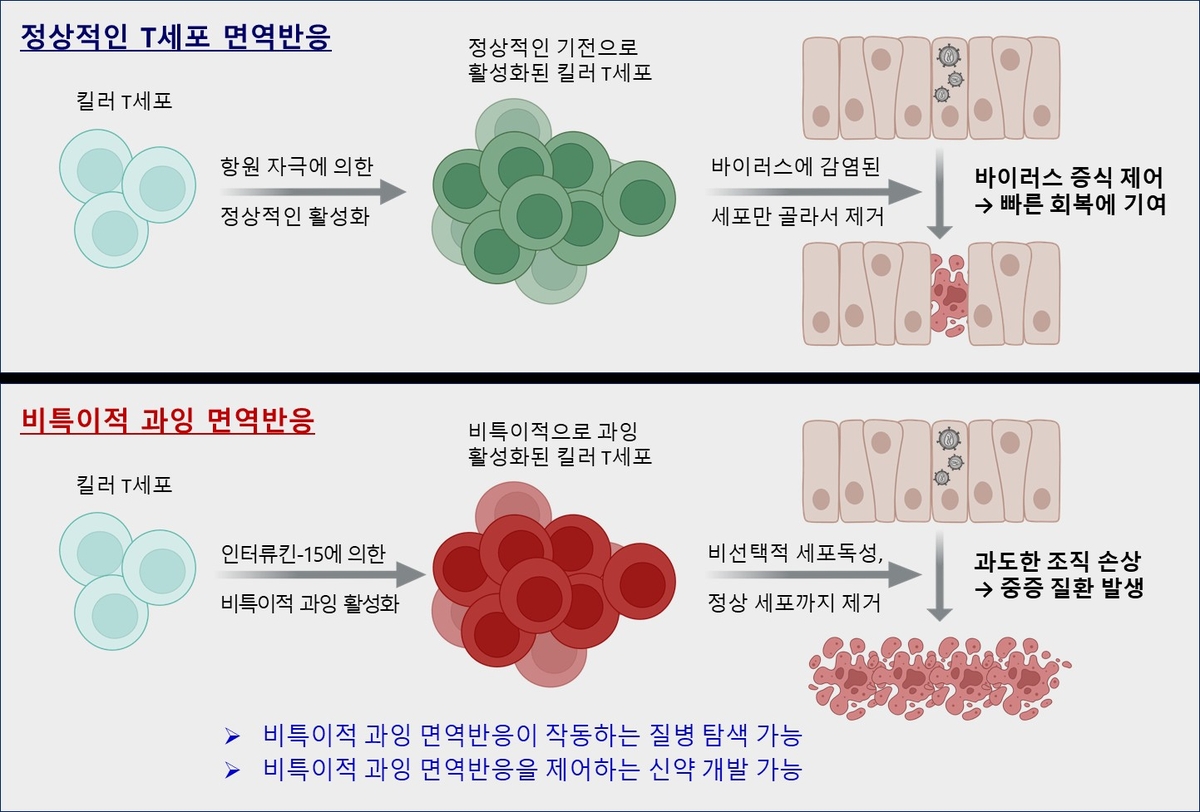

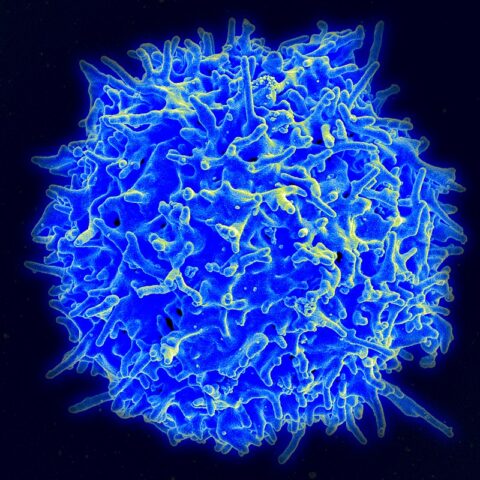

혈액 속에는 T림프구(T lymphocytes)가 들어 있다.

T세포로 불리는 T림프구는 종양을 뚫고 들어가 암세포를 파괴할 수 있는 능력을 지니고 있어 차세대 암치료법인 면역요법으로 활용되고 있다.

그리고 지금 과학자들이 이 암치료 방식을 코로나19 치료에 적용하기 위한 노력을 기울이고 있다. T세포를 투입해 암을 치료해왔듯이 신종 바이러스에 대응하는 T세포를 투입해 코로나19 환자를 치료하자는 것.

항원 인지할 수 있는 수용체 배양

24일 ‘사이언스 데일리’에 따르면 연구를 진행하고 있는 곳은 싱가포르 듀크 앤유에스 의대(Duke NUS Medical School) 연구팀이다.

이곳 연구진은 환자로부터 기증받은 혈액 속에서 T세포를 추출한 후 그 안에 내재해 있는 TCR(T세포항원수용체)를 본떠 인공수용체인 CAR(키메라 항원 수용체)를 배양하고 있는 중이다.

TCR은 암세포를 인식한 후 T세포로 하여금 암세포를 공격할 수 있게 하는 능력을 지니고 있다. 때문에 과학자들은 TCR, 또는 TCR을 모방한 CAR을 제작해 T세포에 주입한 후 암에 대한 면역력을 강화할 수 있는 치료제로 활용해왔다.

최근 들어서는 듀크 앤유에스 의대에서는 이 인공수용체를 B형 간염바이러스(HBV)와 같은 바이러스성 질병 치료에 활용해왔다.

연구에 참여하고 있는 앤서니 탄(Anthony Tanoto Tan) 박사는 “T세포가 암은 물론 HBV, HIV(인간면역결핍바이러스) 치료 등에 효과가 있었다.”며, “코로나19 치료를 위해 항원을 인지할 수 있는 수용체를 배양하고 있다.”고 말했다.

연구팀은 코로나19 치료를 위한 T세포 개발하기 위해 전기천공법(electroporation)을 사용하고 있다. 전기에 의해 세포막에 구멍이 뚫리고 동시에 mRNA(messenger RNA) 분자를 세포 속으로 주입시키는 방식이다.

탄 박사는 “T세포에 인공제작된 CAR‧TCR 수용체를 부착시켜 정해진 시간 안에 부작용 없이 코로나19에 대한 치료 효과를 극대화하는 방안을 찾고 있다.”고 말했다.

이번 연구에는 세계적인 HBV 간암 임상 과학자인 안토니오 베르톨레티(Antonio Bertoletti) 듀크 앤유에스 의대 교수도 참여하고 있다.

그는 “최근 코로나19 팬데믹 사태에 대응하기 위해서는 새롭고 혁신적인 치료법이 개발돼야 한다.”며, “암 치료에 효과를 얻고 있는 면역치료 방식을 코로나19에 적용할 경우 치료 효과가 나타날 수 있다.”는 견해를 피력했다.

“부작용 최소화하면 치료제 개발 가능”

1890년대 후반 외과 의사였던 윌리엄 콜리(William B. Coley)는 치료하던 17세 소녀가 육종으로 사망하는 경험을 하게 된다.

안타까운 마음에 그는 육종 환자들의 치료 기록을 들여다보게 되고, 새로운 사실을 발견한다. 수술 뒤에 세균 감염이 발생했던 환자들이 그렇지 않았던 환자들보다 치료 효과가 더 좋았다는 것.

그의 발견 이후 ‘항암면역치료’에 대한 연구가 꾸준히 지속돼왔다. 그리고 2000년대에 이르러 임상을 통해 그 효과가 검증되면서 항암치료법의 주요한 축으로 자리매김하게 됐다.

이 과정에서 뛰어난 효능을 보이고 있는 치료제가 키메라 항원 수용체(CAR)를 발현하는 T 세포 치료제다. CAR-T 세포 치료제라고 하는데 신약 개발을 위해 면역학, 바이러스학, 단백질공학, 세포공학, 암 생물학 등 다양한 분야 지식과 기술이 공유됐다.

최근 암을 타깃으로 한 면역치료가 주목을 받고 있는 것은 환자를 놓고 벌이는 코로나19와 의료진과의 싸움이 면역력에 집중되고 있기 때문이다. 새로운 사실도 밝혀지고 있다.

이달 초 옥스퍼드대 연구진은 중국 최대 종합의료센터 통지(Tongji) 병원에서 올해 1월 10일~2월 12일 치료를 받은 환자 452명의 면역학적 차이를 조사한 결과 도움T세포 ‘(CD3+CD4+)와 억제T세포(CD3+CD8+)가 모두 정상치보다 낮았다는 사실을 알아냈다.

이 사실은 많은 과학자들로 하여금 T세포에 대해 관심을 갖게 했다. 또한 새로운 코로나19 치료제 개발에 착수하게 하는 계기가 됐다.

그중에서도 싱가포르의 듀크 앤유에스 의대가 주목받고 있는 것은 그동안 항암치료에 효과를 보고 있던 T세포 치료방식을 코로나19 환자에 적용시키며, 그 가능성을 높여가고 있기 때문이다.

문제는 새로 개발되고 있는 치료제의 부작용을 최소화해야 한다는 것이다. 수용체가 활성화될 경우 사이토카인이란 신호전달 물질를 대량 분출하게 해 정상세포까지 파괴할 수 있는데 이런 부작용이 일어나지 말아야 한다.

연구에 참여하고 있는 패트릭 캐시(Patrick Casey) 교수는 “새로운 치료제가 현재 사용되고 있는 암 치료제처럼 안전함이 입증돼야 한다.”며, 연구를 통해 부작용을 최소화하는 데 노력을 기울이고 있다고 말했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-04-27 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터