코로나19와 관련된 불확실성 가운데 ‘면역체계’가 있다.

사람마다 다른 면역력을 보이는데 이 차이를 결정하는 것이 무엇이냐는 것이다. 나이가 가장 보편적인 이야기이긴 하지만 확실한 근거를 제시하지 못하고 있다.

이런 상황에서 다양한 연구 결과들을 살펴볼 필요가 있다. 14일 ‘뉴욕타임스’는 바이러스와 사람의 면역체계와 관련, 면역력을 결정하는 요인이 무엇인지 분석한 연구 결과들을 소개했다.

감기와 비교, 신종 바이러스 움직임 예측

면역력과 관련 최초의 보고서가 작성된 때는 유럽에서 홍역 집단감염 사태가 발생하고 있던 19세기 중반이다.

1846년 덴마크의 생리학자이면서 병리학자였던 피터 패넘(Peter Ludvig Panum)은 스코틀랜드와 아이슬란드 사이에 있는 패로 제도를 방문했다. 그리고 이곳에 살고 있는 65세 이상 주민들이 건강하게 살고 있는 것을 발견한다.

패넘 박사는 연구를 진행했고, 1781년에 발생한 홍역 집단감염 사태 속에서도 유사한 일이 있었다는 사실을 알게 된다. 그리고 이 놀라운 충격이 패넘 박사로 하여금 면역학(immunology)과 전염병학(epidemiology)을 창시하는 결과를 가져왔다.

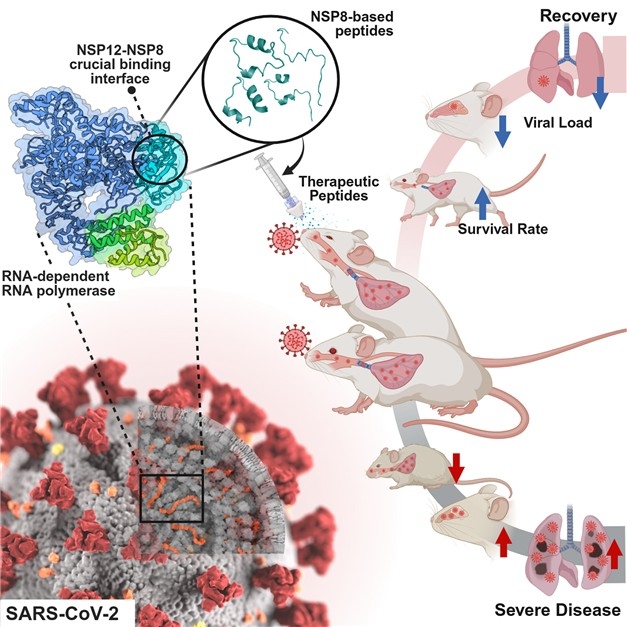

그동안 과학자들은 이 전통에 따라 다양한 연구를 진행해왔다. 그리고 지금 신종 바이러스(SARS-CoV-2)를 포함한 코로나 바이러스 전반에 대해 사람의 면역체계가 어떻게 작동되고 있는지 살펴보고 있는 중이다.

코로나19 팬데믹 사태가 있기 전에 사스(SARS)와 메르스(MERS)가 있었다. 그러나 감염자 수가 적어 지금의 코로나19 사태를 설명하는 데에는 어려움이 있다.

이런 상황에서 그동안 실행됐던 두 가지 유형의 실험 결과가 인용되고 있다.

하나는 1977~1978년에 있었던 임상실험이다. 자원 참가자들을 대상으로 감기를 유발하는 바이러스를 접종했다. 그리고 18명의 참가자에게서 감기 증상을 확인했다.

연구진은 1년 후 18명에게 같은 바이러스를 접종했다. 그리고 6명에게서 감기 증상이 전혀 나타나지 않고 있다는 사실을 확인할 수 있었다. 나머지 12명은 부분적으로 가벼운 감기 증상이 나타나고 있었다.

또 다른 실험은 1990년에 있었다. 15명의 자원 참가자들에게 코로나바이러스를 접종했는데 그중 10명에게 감기 증상이 나타났다.

연구진은 1년 후 실험에 참여했던 14명을 대상으로 같은 예방주사를 접종했다. 그리고 이들에게서 감기 증상이 미약하게 발생하고 있지만 첫 번째 접종 때보다 훨씬 약해진 증상임을 확인할 수 있었다.

코로나19 증상, 사라졌다 다시 나타나

2002년 사스 사태, 2012년 메르스 사태 때에는 여러 가지 이유로 인해 이런 실험이 이루어지지 않았다.

그러나 환자들의 치료 과정을 분석했을 때 앞선 실험에서 나타난 현상이 일어나고 있다는 사실을 확인할 수 있었다. 달랐던 것은 사스의 경우 2년 후에, 메르스의 경우 3년 후에 면역력이 나타났다는 점이다.

그리고 지금 과학자들은 이전의 실험 결과를 기반으로 코로나19 환자에게 어떤 일이 일어나고 있는지 면역체계에 대한 진실을 파헤치고 있는 중이다. 하버드 대학교 전염병학자 마크 립시치(Marc Lipsitch) 교수가 대표적인 경우다.

그동안 립시치 교수는 미국 내에서 코로나바이러스가 전파되면 1년 이후 약 두 시즌 동안 면역력이 작동하고 있음을 확인할 수 있었다.

이 사례를 수학적 모델을 통해 지금의 팬데믹 사태와 비교한 결과 다른 코로나바이러스와 신종 바이러스(SARS-CoV-2) 간에 유사한 모습을 보이고 있었다는 것. 그렇다면 지금 확산 중인 코로나19 감염이 향후 어떤 결과를 가져올 수 있을지 추론이 가능해진다.

신종 바이러스에 의해 모든 사람들이 집단적으로 감염됐다고 가정할 경우 1년 이후부터 면역력이 작동할 수 있다고 볼 수 있다. 감염자가 늘어나면 늘어날수록 1년 이후부터 확진자가 줄어들 수 있다는 것.

또 다른 연구 사례도 주목받고 있다. 한국질병관리본부에서 발표한 분석 자료가 대표적인 경우다.

처음 진단에서 감염 사실이 발견되지 않았던 91명이 추가로 이루어진 진단에서 감염자로 확인됐다는 것인데 과학자들은 최초 진단이 잘못됐거나, 아니면 코로나19 증상이 완화됐다 다시 악화된 사례로 보고 있다.

그러나 한국과 유사한 사례가 이전 중국에서도 보고되고 있었다. 미약한 증상을 보이고 있던 175명의 환자 중 70%의 증세가 더 악화됐고, 25%는 증상이 가라앉았으며, 5%는 스스로 완치 증세를 보였다는 것.

이런 상황에서 마크 립시치 교수는 무증상 환자에 대한 면역력을 검사하는 일이 중요하다고 설명하고 있다. 무증상, 혹은 미약한 증상을 보이고 있는 환자에게서 면역체계가 어떻게 작동하고 있는지 알아내 향후 방역대책을 세워나갈 수 있다고 설명하고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-04-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터