코로나19 팬데믹이 정점에 이른 지금 고령으로 갈수록 사망률이 높다는 것이 정설처럼 받아들여지고 있다.

그러나 아직까지 그 원인에 대한 임상보고서가 발표되지 않고 있는 중이다. 심장과 폐질환, 당뇨병과 같은 질환이 고령자 사망에 영향을 주었을 것이라는 주장이 있지만 확실한 것은 아니다.

특별한 병을 앓고 있지 않았던 고령자도 다수 사망하고 있기 때문. 이런 상황에서 지난 1일 미국 코네티컷 주는 트위터를 통해 생후 6주인 아기가 코로나19로 인한 합병증으로 인해 사망했다고 발표했다.

“감염된 바이러스 양이 증세 악화 요인”

세계보건기구(WHO) 집계에 따르면 이전까지 9세 이하 아동의 사망자는 한 명도 발생된 적이 없었다.

이런 상황에서 생후 6주에 불과한 어린 아기가 사망하면서 가장 놀란 사람들은 과학자들이다. 그리고 지금 그 원인을 놓고 다양한 주장들을 내놓고 있다.

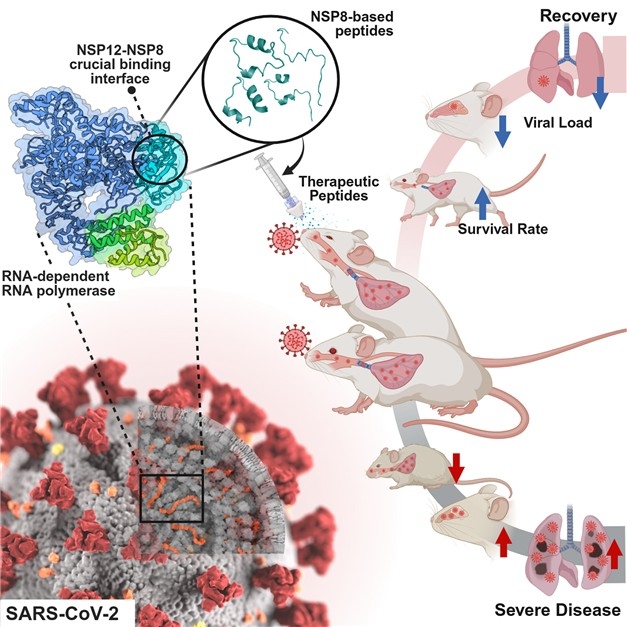

7일 ‘인디펜던트’ 지에 따르면 가장 많은 지지를 얻고 있는 이론(theory)은 ‘바이러스 수치(viral load)’와 관련된 것이다. 나이와 관계없이 특정 개인에게 너무 많은 양의 바이러스가 감염되면서 치명적인 결과를 가져왔다는 것.

런던 위생‧열대 의학대학원(LSHTM)의 에드워드 파커(Edward Parker) 박사는 “중국 의료진의 초기 보고서에서 바이러스 수치가 높을수록 증세가 악화됐다는 내용이 포함돼 있었다.”고 말했다.

파커 박사는 “이와 유사한 사례들이 과거 사스(SARS)와 독감(influenza) 환자에게서 확인된 바 있었다.”고 설명했다. 특히 독감의 경우 초기 바이러스 수치가 증세 악화에 결정적인 영향을 미치고 있었다는 것.

파커 박사는 “이런 점을 감안했을 때 가능한 사람들과의 접촉을 줄이고, 혹시 몸 상태가 좋지 않다고 느끼면 스스로 자가격리를 취할 필요가 있다.”고 조언했다.

임페리얼칼리지런던(ICU)의 웬디 바클레이(Wendy Barclay) 교수도 ‘바이러스 수치’ 이론을 지지하고 있다.

바클레이 교수는 “특히 환자들과의 접촉이 많은 의료진의 경우 심한 증상으로 발전할 가능성이 높다.”며 적절한 조치를 취해줄 것을 당부했다.

“사람 간의 DNA 차이가 증세 악화에 영향”

또 다른 주장으로 ‘유전자 변이(genetic variations)’ 이론이 있다.

유전변이, 환경변이 등으로 인해 사람마다 다른 DNA를 생성해 보유하고 있어 신종 코로나바이러스(2019-nCoV)가 침투할 경우 각각 다르게 반응한다는 것.

핀란드 FIMM(Institute for Molecular Medicine Finland)의 안드레아 가나(Andrea Ganna) 교수는 “특히 일부 환자들이 신종 바이러스에 어째서 그렇게 민감한 반응을 보이는지 그 원인을 알아내기 위해 데이터를 수집하고 있다.”고 말했다.

가나 교수는 특히 사람 세포 표면을 구성하고 있는 수용체 ‘ACE2’에 관심을 기울이고 있다고 말했다.

신종 바이러스가 사람 몸에 침투하려면 바이러스 표면에 있는 스파이크를 세포 표면에 있는 수용체 ‘ACE2’와 결합해야 하는데 이 과정에서 사람마다 서로 다른 면역 반응을 보이고 있다는 것.

교수는 “사람마다 다르게 나타나고 있는 유전자 변이로 인해 이런 현상이 벌어지고 있다고 보고 유전체 분석을 진행하고 있다.”고 말했다.

그녀는 “그동안 각국에서 발생하는 진료 데이터를 수집해 차이점을 분석하며 데이터베이스를 구축하고 있으며, 이 작업이 끝나면 다른 증세를 보이는 환자들을 선별하고, 또한 차별화된 치료법을 통해 효율적인 진료체계를 구축할 수 있을 것”으로 내다봤다.

한편 어린 연령층의 ‘과도하게 반응하는 면역시스템(highly reactive immune system)’을 원인으로 지목하는 경우도 있다.

바이러스를 몰아내기 위해 과도한 전투를 수행하면서 의도와는 달리 폐와 같은 호흡기에 대규모 염증반응을 일으킬 수 있다는 주장이다.

이 밖에 사람의 혈액형에 따라 신종 바이러스에 대응하는 방식이 다르다는 주장도 제기되고 있다. 중국의 한 연구팀은 혈액형에 따라 증상이 다르게 나타나는데 A형의 경우 증상이 악화되는 사례가 자주 발견되고 있다는 보고서를 발표한 바 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-04-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터