공식적으로 확인된 코로나바이러스감염증-19(코로나19)의 증상은 발열, 마른 기침, 코막힘, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등 감기와 비슷한 증상들이 나타난다. 그렇다면 이 바이러스가 여러 증상을 일으키는 원리는 무엇일까.

먼저 바이러스의 공식 명칭을 살펴보면, 우리가 알고 있는 ‘익숙한’ 바이러스와의 공통점을 찾을 수 있다. 코로나19를 일으키는 이 바이러스의 정식 이름은 ‘SARS-CoV-2’이다. 우리말로 번역하면 ‘중증 급성 호흡기 증후군 코로나 바이러스2’이다. 2003년 세계를 강타해 많은 사람들이 기억하는 ‘사스’라는 이름이 들어갔다.

코로나19와 사스의 공통점은 바이러스 이름만이 아니다. 두 바이러스 모두 우리 몸에 침입했을 때 결합하는 세포 단백질이 같다. 중국 산둥의과학원과 산둥제일의대, 산둥대 감염병및역학연구실 공동연구팀에 따르면 코로나바이러스의 몸체 위에 솟아난 스파이크(S)가 우리 몸 안의 세포 표면의 ‘ACE2’라는 단백질 수용체와 결합해 들어온다.

이 수용체는 일반 세포나 혈관 내피세포 뿐만 아니라 특히 구강 상피세포에도 다량 존재한다. 코나 목과 같은 부위는 바이러스에 노출되기 쉬우며, 곧바로 구강 세포와 결합도 가능해 본격적인 상기도 감염이 시작된다. 세포 속에 들어간 바이러스는 복제를 시작하고, 면역체계가 작동하면서 붓거나 기침, 코막힘, 인후염 등 감기 증상들이 나타난다.

그렇다면 폐렴으로 가는 이유는 무엇일까. 바이러스는 혈관을 타고 몸속으로 침투한다. 기관지나 폐포 등이 있는 하기도 부분에는 평활근 세포들이 있다. 2013년 3월 14일 자 네이처에 게재된 네덜란드 에라스무스 메디컬센터 연구진의 논문에 따르면, 코로나바이러스는 평활근 세포 표면의 ‘디펩티딜펩티타제-4(DPP-4)’에 결합한다.

이들은 시험관 실험을 통해 인체를 감염시키는 ‘접근점(docking point)’을 코나 목 등의 기관과 연결된 상기도뿐만 아니라 폐에 문제를 일으킬 수 있는 하기도에도 있다는 것을 밝혀냈다.

폐 세포는 두 가지 종류가 있는데 폐를 마르지 않게 보호하는 점액세포와 바이러스를 걸러주는 섬모세포이다. 사스 바이러스는 섬모세포를 손상시켜 폐렴을 유발하는데, 코로나19 역시 섬모세포를 우선 감염시켜 폐렴과 호흡곤란 등을 일으킨다.

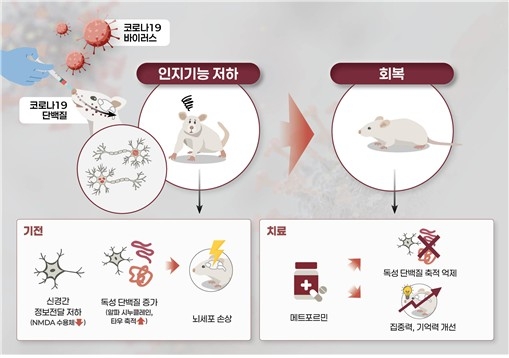

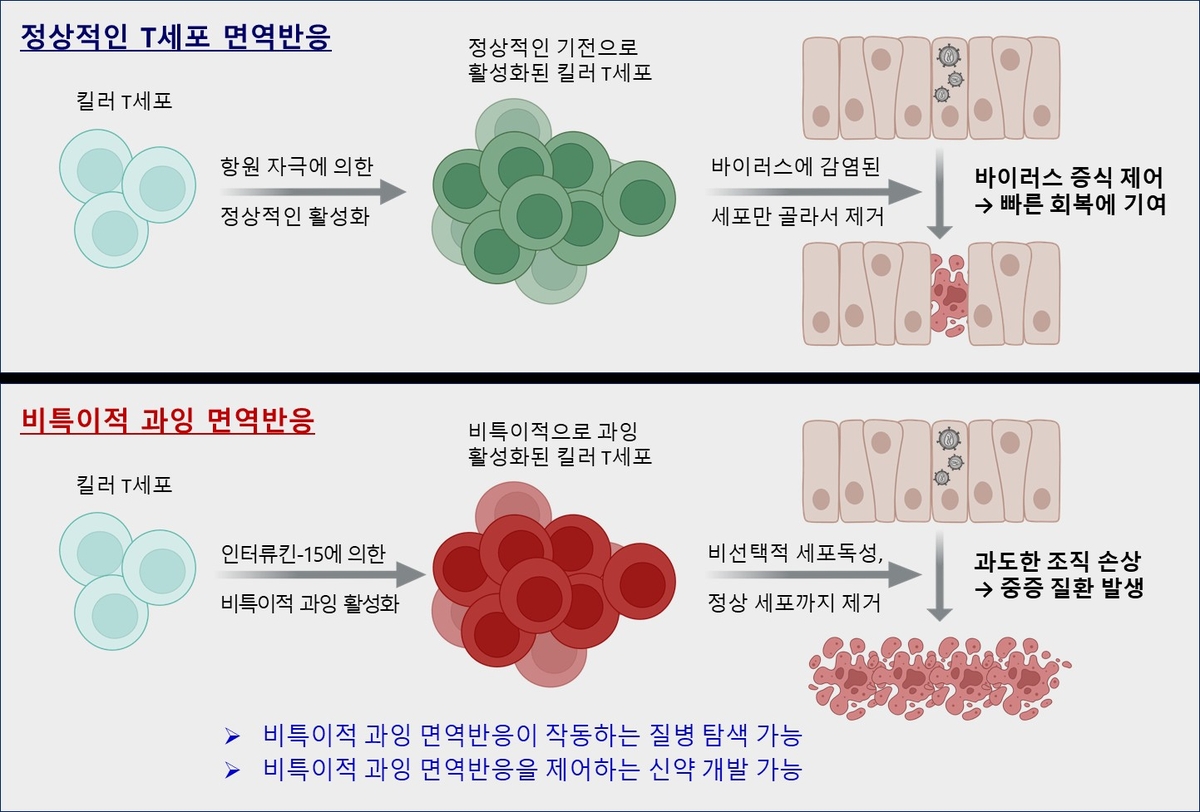

병세가 급속히 악화될 수 있는 또 다른 경우는 ‘사이토카인 폭풍’이다. 사이토카인은 체내에 바이러스가 침입했을 때 면역계에 이를 알리는 경보 물질로, 사이토카인이 과도하게 분비되면 면역 세포가 지나치게 활성화된다.

즉, 사이토카인 폭풍이 일어나면 바이러스 자체의 공격성보다는 이들을 막기 위한 면역세포가 정상세포를 공격해 문제가 생긴다. 면역세포들이 정상적인 폐 세포를 공격하는 경우, 그 자리를 섬유질이 채워 폐 섬유화가 일어난다.

또한 폐가 아닌 간이나 비장, 신장, 심장 등 다른 장기들로 이동해 과잉 면역반응을 일으킬 수 있다. 이로써 기저질환을 가지고 있는 환자의 경우, 사이토카인 폭풍으로 치명적일 수 있는 것이다.

또 전문가들은 코로나19가 호흡기 외에도 위장이나 소장, 대장 세포에 결합한다면 설사나 복통 등을 겪을 수도 있다고 말한다.

바이러스가 인체 어느 세포들과 결합하느냐에 따라 증상이 나타날 수도, 또 면역 시스템이 얼마나 적절하게 반응하느냐에 따라서도 증상과 강도에는 다양한 경우의 수가 생긴다. 이 때문에 감기로 끝나는 사람이 있는가 하면 기저질환이 있는 환자 및 고령자의 경우 중증으로 이어질 수 있다.

결국 바이러스와의 접촉을 막는 것이 가장 중요한 예방이다. 세계보건기구(WHO) 등 전문가들은 코로나19가 전염되는 주된 경로는 '비말감염'과 '접촉감염'으로 보고 있다. 손을 자주 씻고 얼굴을 만지지 않는 것만으로도 접촉감염을 예방할 수 있으며, 환자의 침방울이 튀지 않도록 마스크를 쓰는 것으로 비말감염을 막을 수 있다.

- 김효원 객원기자

- hanna.khw@gmail.com

- 저작권자 2020-03-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터