코펜하겐 대학(University of Copenhagen) 메디컬 센터(UMC)의 마이켄 네데르가르드(Maiken Nedergaard) 교수는 2012년 뇌에 있는 글림프 시스템(glymphatic system)이 뇌에서 노폐물과 잘 못 축적된 단백질을 씻어낸다는 사실을 처음 발견했다. 그 후 나온 다른 연구에서 과학자들은 잠을 자는 동안 글림프 시스템이 뇌를 청소하며, 글림프 시스템이 잘 못 되면 치매에 걸린다는 사실도 발표했다.

네데르가르드 교수 연구팀은 최근 바로 이 글림프 시스템이 뇌졸중에 매우 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다고 사이언스(Science) 저널에 발표했다.

논문의 주저자인 마이켄 네데르가르드 교수는 “뇌의 글림프 시스템이 뇌졸중 이후 급속한 뇌부종을 일으키는데 중요한 역할을 한다”고 말했다. 네데르가르드 교수는 뇌에서 일어나는 이 역동성을 이해하는 것은 뇌졸중 영향을 개선할 수 있는 새로운 전략을 제시할 수 있다고 말했다.

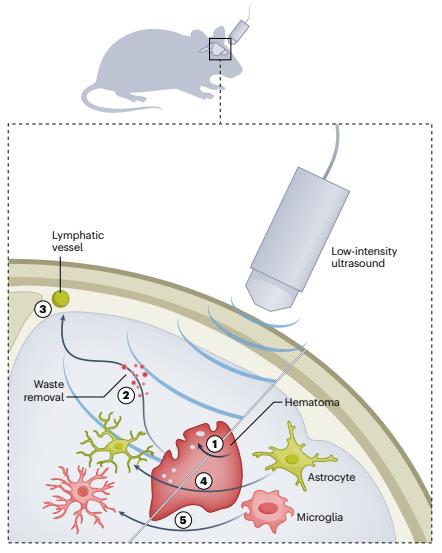

글림프 시스템은 뇌의 혈액순환망과 관련이 있다. 글림프 시스템의 안쪽 배관인 혈관은 뇌척수액(CSF)을 운반하는 외부 배관으로 둘러싸여 있다. 글림프 시스템은 뇌척수액을 펌프질하면서 사람이 자는 동안 유독성 단백질과 다른 폐기물을 씻어낸다.

‘글림프 시스템’ 부작용 발생

뇌졸중이 일어나면 뇌가 부어오른다는 사실은 잘 알려졌지만, 치료법은 제한적이고 뇌부종의 심각성도 뇌졸중의 정도와 위치에 따라 달라진다. 뇌는 두개골에 갇혀 있기 때문에 확장할 여지가 거의 없다. 그러므로 붓기가 심하면 심혈관계나 호흡기를 조절하는 뇌척수액 등이 뇌 두개골 안에 꽉 차서 압력이 높아지기 때문에 사망에 이르게 할 수 있다.

뇌부종이 수그러들지 않으면, 마지막 수단으로 외과의사들은 종종 두개골의 일부를 절개해서 뇌의 압력을 줄여준다.

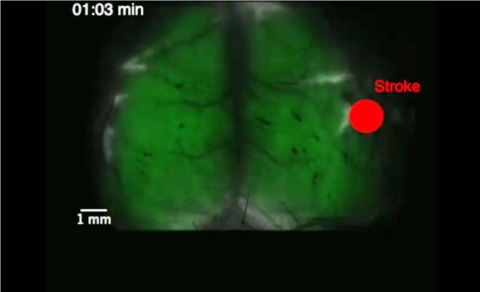

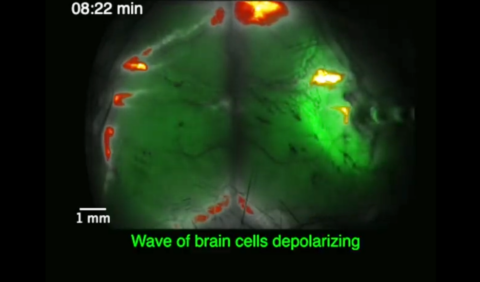

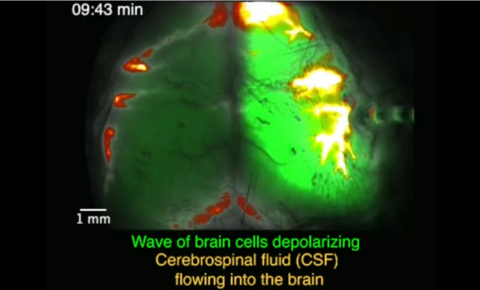

가장 흔한 뇌졸중인 허혈성 뇌졸중은 뇌의 혈관이 막혀 있을 때 발생한다. 이것은 신경세포에게 필요한 영양분과 산소를 거부하기 때문에 신경세포가 빠르게 손상되므로, ‘세포독성 부종’이라고 알려져 있다. 생존하기 위해서 신경세포는 저장된 에너지 비축량을 분해하고 방출한다. 세포가 발화하면서 주변 신경 세포를 자극하는 탈분극(depolarization) 현상은 뇌졸중이 일어난 지점에서 바깥쪽으로 급속히 확장하는 도미노 효과를 만들어 낸다.

탈분극이 일어나는 동안 방대한 양의 칼륨이 신경세포에 의해 뇌로 방출된다. 칼륨은 혈관의 벽을 형성하는 매끄러운 근육 세포와 결합한다. 이때 혈관은 이미 뇌졸중으로 인해 혈류가 낮아지면서 수축되어 있기 때문에 증상을 더욱 악화시킨다.

뇌졸중 새 치료법 개발에 도움

뇌척수액은 진공상태가 된 관 속으로 흘러들어 뇌 조직을 침수시키고 그 부위가 더욱 팽창하게 만든다. 홍수가 난 곳에 빠져 취약해진 뇌세포는 본질적으로 뇌척수액에 익사한다. 이러한 현상은 뇌졸중 발생 후 며칠, 심지어 몇 주 동안 지속될 수 있어 피해를 복합적으로 준다.

연구팀은 쥐를 대상으로 한 실험에서 자기공명영상장치와 무선라벨 추적장치를 이용해 이런 현상을 관찰했다. 뇌세포가 혈관 막힘으로 충격을 받아 영양분과 산소가 거부되면서 에너지를 방출하고 손상된 세포의 도미노 효과를 만들어 낸다.

코펜하겐 대학 연구원들은 파눔 자기공명장치(Panum NMR)라는 첨단 장비로 이러한 파장을 측정했다.

뇌부종을 좀 더 이해하게 되면서, 새로운 치료법도 찾을 수 있을 것으로 기대된다. 연구원들은 뇌부종 과정을 느리게 하거나 심지어 멈추게 할 수 있는 새로운 치료법의 개발을 구상하고 있다. 한 가지 가능성은 첨단 약물을 기존 약물과 결합하여 뇌로 흐르는 혈류를 신속하게 회복시킬 수 있다는 것이다. 또 하나는 약물을 사용해 신경세포의 특정 수용기를 차단해 탈분극의 확산을 늦출 수 있다.

한편 연구팀은 쥐를 유전적으로 조작하여 뇌척수액의 흐름을 현저하게 늦출 수 있음을 확인한 것으로 알려졌다.

- 심재율 객원기자

- 저작권자 2020-02-03 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터