우리 몸의 췌장 베타세포에서 분비되는 인슐린은 혈관 속의 포도당을 세포 안으로 유입시켜 단백질과 글리코겐, 지방 합성작용을 촉진하는 역할을 한다. 그러나 당뇨병이 심해지거나 혹은 인슐린을 분비하는 췌장 베타세포에 문제가 생기면 수시로 인슐린 주사를 맞거나 인슐린 펌프를 부착해 인위적으로 인슐린을 주입하는 번거로운 방법을 써야 한다.

미국 노스캐롤라이나대학(UNC)과 노스캐롤라이나 주립대(NC State) 연구팀은 최근 당뇨병 환자들을 위해 훨씬 더 환자-친화적인 인공 베타세포를 개발했다. 이 인공 베타세포[artificial beta cells(ABCs)]는 우리 몸에서 자연적인 포도당-조절자 역할을 하는 췌장의 인슐린 분비 베타세포를 모방한 것으로, 혈당 수치가 올라가면 자동적으로 인슐린을 분비하는 기능을 한다.

널리 알려져 있듯이 제1형 당뇨병 및 상당수의 제2형 당뇨병은 췌장 베타세포의 기능 장애 때문에 발생한다. 새로 선보인 인공베타세포는 며칠 간격으로 이들 당뇨 환자의 피부 밑에 삽입하거나 통증이 없는 일회용 피부 패치형태로 사용할 수 있다.

이번 연구 결과는 ‘네이처 화학 생물학’(Nature Chemical Biology) 최근호에 보고됐다.

1시간 안에 혈당 정상화, 5일간 유지돼

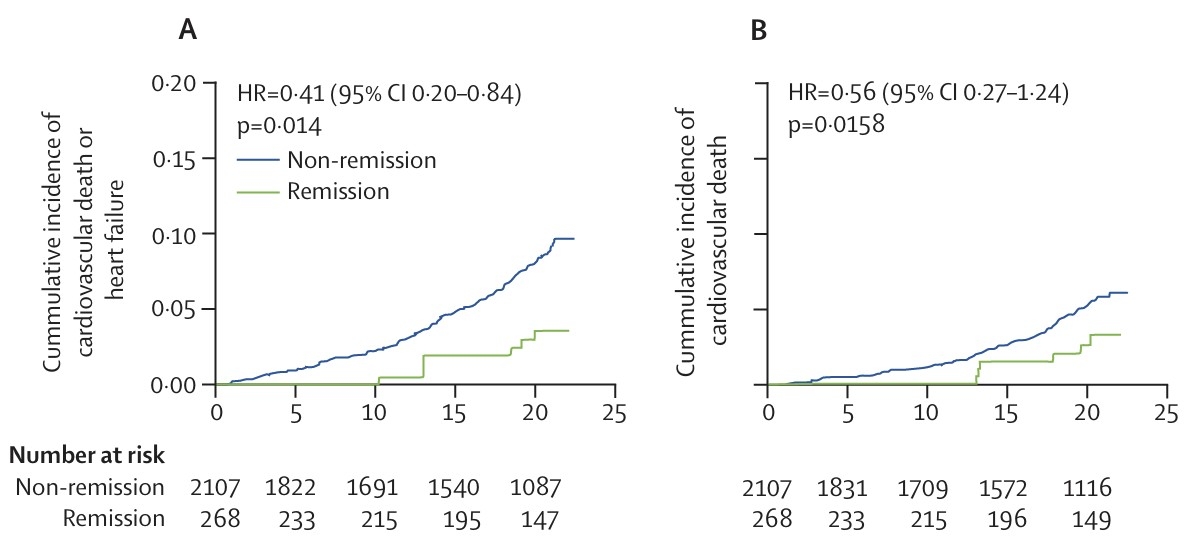

실험에 따르면 이 인공베타세포를 췌장 베타세포가 결여된 실험용 쥐에게 일회 주사한 결과 쥐의 혈당 수치가 신속하게 정상화됐고 5일 동안 정상수준을 유지할 수 있는 것으로 나타났다.

연구를 주도한 노스캐롤라이나대와 노스캐롤라이나 주립대 연합 생의학공학과 젠 구(Zhen Gu) 교수는 “우리 계획은 더 큰 동물에서 이 합성세포의 기능을 시험해 최적화하고 피부 패치를 이용한 약물전달시스템을 개발하는 한편 궁극적으로 이를 당뇨병 환자들에게 시험하는 것”이라고 말했다.

현재 미국에서만 최소 600만명이 인슐린 주사나 인슐린 펌프를 이용해 당뇨관리를 하고 있는 것으로 알려진다. 인슐린을 알약 형태로 먹을 수 있다면 편리한데, 인슐린은 분자가 커서 혈류에 도달하기 전에 소화효소와 위산에 의해 파괴되기 때문에 알약으로 만드는 일은 큰 숙제로 남아있다.

췌장세포 지질막을 단순화한 형태에 인슐린 채운 소포 담아

그러나 현재의 인슐린 치료와 관련한 주요 문제는 알약으로 전달할 수 없다는 것이 아니라 인슐린을 분비하는 우리 몸의 정상 췌장세포처럼 자동적 및 효율적으로 혈당수치를 조절할 수 없다는 점이다. 췌장세포를 이식하면 경우에 따라 이런 문제를 해결할 수 있다. 그러나 세포 이식은 비용이 비쌀 뿐 아니라 기증자가 부족하고 면역억제제를 복용해야 하며, 간혹 이식된 세포가 파괴되기도 한다.

구교수팀은 지난 10년 동안 인슐린 전달 문제를 연구해 오다 이번 프로젝트에서 특히 야심적인 접근법을 택했다. 자연 췌장베타세포가 하는 일을 거의 대부분 수행할 수 있는 인공 세포를 만들기로 한 것.

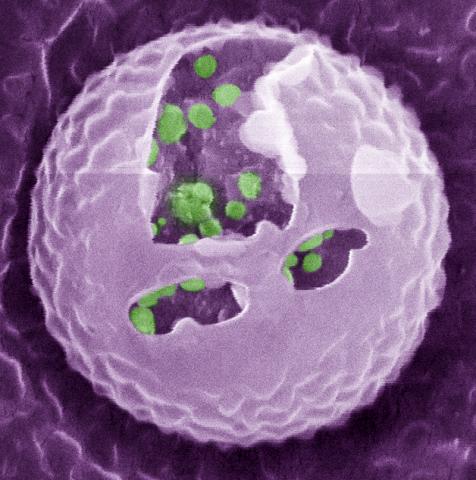

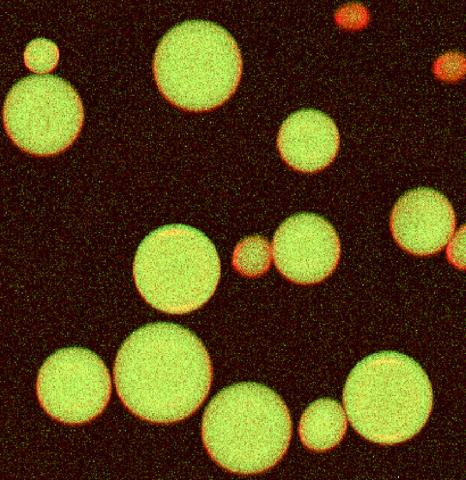

구교수의 인공베타세포는 정상세포가 가지고 있는 두 겹의 지질막을 단순화한 형태로 제작했다. 제작의 핵심은 특별히 고안된, 인슐린이 채워진 소포체를 잘 담는 것이다. 혈당 수치가 올라가면 소포체의 코팅에 화학적 변화가 일어나고 소포체가 인공베타세포의 외막과 융합하기 시작하면서 소포체 안에 있는 인슐린이 분비된다.

“무세포 스마트 패치도 개발 중”

논문 제1저자인 자오웨이 첸(Zhaowei Chen) 구박사 연구실 박사후 과정 연구원은 “이번 연구는 인슐린 전달 소포 융합 과정을 활용한 첫 번째 사례”라며, “이 융합 과정은 정상 베타세포에서와 같이 인슐린 함유 소포체를 채용하고, 혈당을 감지해 인슐린 분비 반응을 일으키는 베타세포 기능을 재현할 수 있다”고 설명했다.

인공베타세포는 실험실 테스트와 베타세포가 결여된 실험용 쥐에서 과도한 당 수치에 빠른 반응을 나타냈다. 구교수는 “실험용 쥐들은 한 시간 안에 고혈당에서 정상 수치로 돌아갔고, 그후 5일 동안 정상적인 혈당수치를 유지했다”고 말했다. 인공베타세포를 투입하지 않은 대조군 쥐들은 지속적인 고혈당 증세를 보였다.

논문 공저자인 존 뷰스(John Buse) UNC 당뇨관리센터 원장 겸 내분비학부 석학교수는 “이 인공세포 접근법은 인체 임상 전에 최적화를 위해 필요한 일들이 많지만 지금까지의 결과를 보면 화학공학을 이용해 당뇨병 문제를 해결할 수 있는 획기적이며 창의적인 첫 걸음을 뗐다”고 평했다.

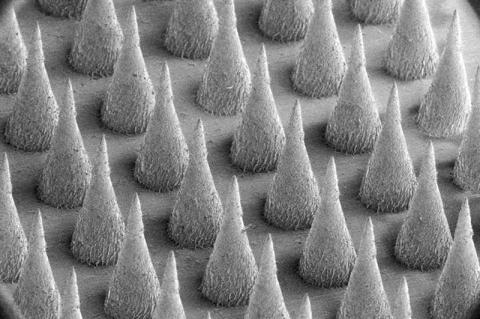

구교수팀은 또한 혈당치를 감지하고 필요에 따라 인슐린을 혈류로 분비하는 ‘스마트 인슐린 패치’인 무세포(cell-free) 피부 패치도 별도로 개발하고 있다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2017-10-31 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터