심리학이나 상담학은 과학의 도움으로 더욱 정밀하게 발전한다. 심리상담가의 풍부한 치유 사례에 과학 논문의 근거를 제시하면서 인간에 대한 이해는 더욱 깊어진다.

‘트라우마는 어떻게 유전되는가’는 그런 책이다. 원제 ‘IT DIDN’T START WITH YOU’가 말하듯, 사람이 겪는 다양한 정신적인 고통은 유전적인 것이 많음을 다양한 사례와 과학적 근거로 설명해준다.

이 책을 쓴 저자 마크 월린(Mark Wolynn)은 30대 들어 갑자기 눈이 멀어가는 불치병에 걸렸다. 모든 것을 내려놓고 지구를 돌면서 명상하고 구루를 찾아다니고 수양하다가 결정적인 한 말을 듣는다.

“부모님을 찾아가라.”

밑도 끝도 없는 이 한 마디를 듣고 그는 그렇게 미워하던 어머니와 아버지를 찾아간다. 그리고 자신의 경험을 바탕으로 가족을 타고 흘러내리는 수많은 트라우마에 시달리는 사람들을 돕는 자로 변신했다.

부모와 화해하고 새 인생을 살다

어머니는 저자를 안아줬다.

‘어머니가 나를 안고 있는 시간이 길어질수록 내가 폭발해버릴 것 같다는 생각도 점점 커져갔다. 그것은 육체적인 고통이었다. 통증은 무감각과 뒤섞였고, 무감각은 통증과 뒤섞였다. 그렇게 몇 분이 지나자 무언가가 내려앉으면서 가슴과 배가 떨리기 시작했다.

나는 부드러워지기 시작했고 이후 몇 주 동안 계속해서 부드러워졌다. 과거에는 나를 침해하는 것 같고 거슬리기만 했던 어머니의 사랑이 이제는 안정과 회복을 안겨주는 사랑으로 느껴졌다.’

저자가 13살 때 이혼 한 뒤 혼자 사는 아버지도 찾아갔다. 그리고 사랑한다고 말했다. 대화를 한 뒤 여러 주가 지났을 때 아버지는 이렇게 말했다.

“네가 나를 사랑했을 거라고는 한 번도 생각해본 적이 없었다.”

사람의 외모 뿐 아니라 성격이 유전된다는 사실은 과학적으로 입증되기 시작했다. 2014년 네이처에는 가족 트라우마 유전자에 대한 논문이 실렸다. 흔히 후생유전학이라는 분야이다.

머리카락과 눈동자 피부 색깔 같은 신체적 특징을 전해주는 염색체의 DNA는 전체 DNA의 불과 2%밖에 안된다. 나머지 98%는 비부호화(noncoding) DNA이다. 비부호화 DNA는 우리가 물려받는 다양한 감정, 행동, 성격특성을 담는다. 과거에는 쓸모없는 정크 DNA라고 불렀지만, 갈수록 중요성이 높아진다.

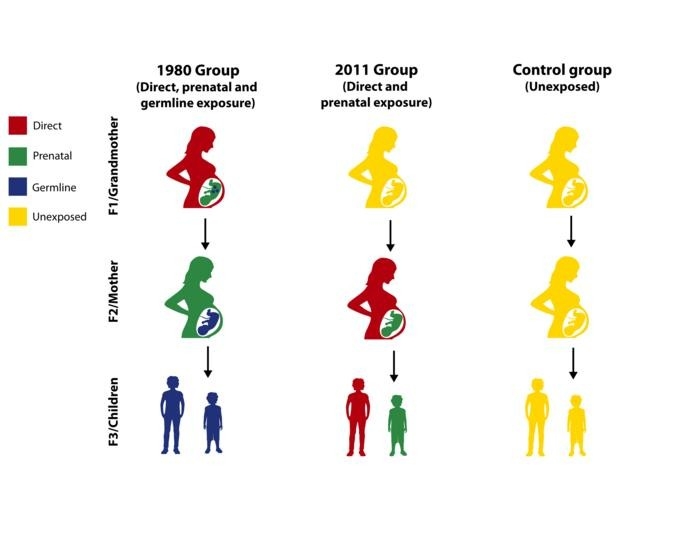

가족 사이의 유전적인 영향이 최소한 3대는 간다고 과학자들은 보고 있다. 샌프란시스코 가족포치연구소(The Family Constellation Institute) 소장이자 ‘가족 트라우마 유전연구’의 선구자 답게 저자는 깜짝 놀랄 상담사례를 여럿 소개했다.

알 수 없던 우울증과 자살충동의 원인

그레첸도 그 중 하나이다. 억제할 수 없는 강렬한 감정과 싸웠던 그녀는 10대 시절에는 불붙인 담배로 자해를 시도했고, 정신병원을 드나들었으며, 조울증에 시달리고 약을 복용했다. 39세가 되자 충분히 겪을 만큼 겪었다고 생각했다. 우울증과 불안증 때문에 물론 결혼도 임신도 불가능했다.

마크 월린을 찾아온 그녀는 “다음 생일이 오기 전에 자살할 것”이라고 말했다.

어떻게 자살할 것인지 물었을 때 그레첸은 ‘증발시킬 것’이라고 말했다.

저자는 다양한 치료방법 중에서도 ‘핵심언어 접근법’을 발전시킨 사람이다. 그레첸이 “내 몸은 몇 초 안에 소각될 거에요. 바닥에 채 닫기도 전에요”라고 말했을 때, 저자는 ‘증발’과 ‘소각’이라는 단어에 집중했다.

그녀는 홀로코스트의 비극을 겪은 할머니를 두고 있었다. 폴란드 유대인인 할머니는 미국으로 오기 2년 전 가족이 아우슈비츠의 소각용 오븐 속에서 비참하게 학살됐다. 가족사와 우울증의 연관관계를 설명하자, 비로소 그레첸은 자신도 알 수 없었던 우울증과 불안증 그리고 자살충동의 원인을 발견한했다. 그리고 그것은 자신의 잘못이 아니었던 것이다.

이유없이 총에 맞아 죽는 것이 자신의 삶의 목적이라는 24세 청년이 여러 번에 걸쳐 경찰관의 총에 맞아 죽으려는 몇 번의 시도가 실패로 끝난뒤 저자를 찾아왔다. 그 청년의 외할아버지는 무솔리니 곁에서 많은 사람을 죽이는 일에 결정권을 행사했다. 그러나 전쟁이 끝난뒤 문서를 조작해서 외국으로 도망가 총살을 면했다. 총살을 당했어야 했다는 외할아버지의 무의식은 외손자에게 전해졌던 것이다.

청년은 외할아버지와 연결된 감정의 고리와 유전적인 트라우마를 단절하는 치유에 들어가서 마침내 자살충동을 떨쳐냈다.

대한민국의 현대사에도 가족 트라우마를 일으킬 많은 사건들이 있었다. 원인을 알 수 없는 정신적 기질적 행동이 그런 사건들과 분명히 연결되어 있다고 인정하는 순간, 해결책의 실마리가 풀릴 것 같다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2016-12-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터