비만이 어떻게 기억력을 나쁘게 하고, 분자생물학적으로 이런 일이 어떻게 일어나는지 미국 연구진에 의해 밝혀졌다.

미국 앨라바마(버밍엄) 대학(UAB) 연구진은 후성유전학적(epigenetic) 변화가 기억 관련 유전자를 잘 조절하지 못하고, 대뇌 해마의 뇌신경세포에 있는 효소가 만성 비만이나 인지기능 저하와 관련이 있다는 사실을 발견해 ‘신경과학’(Neuroscience) 27일자에 발표했다.

비만은 건강에 여러 가지 나쁜 영향을 끼치지만 중년 이후 연령층에게는 기억력 감퇴의 한 원인이 된다. 이 같은 사실은 살이 찐 쥐를 대상으로 실험한 결과 뇌의 해마 영역에서 유전자가 변형 발현되기 때문인 것으로 나타났다. 지금까지 유전자가 변형되는 이유와, 비만이 어떤 기전에 의해 병적인 기억력 손상을 일으키는지는 알려지지 않았었다.

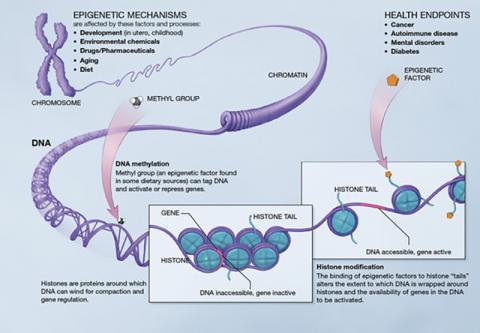

지난 10여 년 동안의 기초실험 결과 장기 기억 생성은 유전자 레벨보다 더 상위 기전에 의해 일어나는 DNA 메틸화 및 수산화메틸화의 변화와 관련이 있는 것으로 나타났다.

이같이 DNA에서 일어나는 지속적인 분자적 변화는 기억 형성을 증진하거나 억제하는데 중요한 역할을 한다. 기억 형성은 뇌 신경세포가 새로운 신경접합 연결을 생성하도록 돕는 유전자 발현의 증감 능력에 따라 달라진다.

비만, 후생적 변형 통해 기억 관련 유전자 발현 감소시켜

UAB 연구진은 이번 연구에서 후성유전적 변화가 실제로 비만 생쥐의 해마 안에서 기억관련 유전자 발현의 변화와 관련이 있으며, 이러한 후생적 변화는 비만 생쥐 뇌에서 사라진 대상 위치 공간기억과 상관성이 있다는 사실을 보여주었다. 연구진은 그에 대한 증거로서 비만으로 인한 병적 기억력 손상의 주 원인으로 지목되는 한 특별한 기억관련 유전자 산물인 SIRT1의 감소량을 제시했다.

논문 교신저자인 UAB 신경생물학부 데이비드 스웨트(J. David Sweatt) 교수와 재1저자인 프랭키 헤이워드(Frankie D. Heyward) 박사 등 연구진은 논문에서 이들이 연구한 자료가 “고지방 식단이 일으키는 비만이 시간이 지남에 따라 해마 안에서의 잘못된 후생적 변형을 점차 악화시키고, 그에 상응해 여러 기억관련 유전자 발현도 감소한다는 사실에 대한 증거를 처음으로 제시한다”고 기술했다.

스웨트 교수는 “이번 연구는 특히 미국을 비롯한 세계 도처에서 비만이 급증하는 현실에 비추어 식사와 후성유전학 그리고 인지기능 사이의 새로운 연관성을 확인한 놀라운 발견”이라고 말했다. 연구진은 이번 연구가 “비만으로 인한 기억력 손상 치료법을 개발하는 개념적 기초가 될 새로운 작업 모델을 제공한다”고 덧붙였다.

DNA 메틸화 증가하면 기억력 감퇴

변형된 유전자 발현의 원인으로서 연구진은 다음과 같은 사실을 발견했다.

- 20주 동안 먹이를 통해 비만해진 실험용 쥐들을 장기상승작용으로 환산해 측정한 결과 물건 위치 기억 테스트에서 기억력이 손상된 것으로 나타났고, 뇌의 시냅스 가소성도 손상을 입은 것으로 확인됐다.

- 네 개의 기억력 관련 유전자인 Ppargc1a, Ppp1b, Reln과 Sirt1는 23주 동안의 먹이 유도 비만 실험에서 유전자 발현이 현저하게 줄어들었으며, 뒤의 세 유전자는 유전자 프로모터 영역에서 DNA 메틸화가 크게 증가했다. 메틸화 증가는 유전자 발현을 둔화시키는 것으로 알려져 있다. 더욱이 Sirt1 프로모터 영역은 DNA 수산화메틸화가 현저하게 감소했는데, 유전자 발현은 수산화메틸화의 증감에 따라 같이 오르내린다.

- 비만으로 인한 기억력 손상은 시간이 지남에 따라 계속 진행된다. 앞에서의 실험보다 7주 빠른 먹이 유도 비만 실험 13주째에 실험 쥐들은 물체 위치 기억력이 크게 손상되지 않았고, 16주째에도 비만 관련 유전자들에서 DNA 메틸화가 크게 증가하지 않았다. 다만 Ppargc1a만이 유전자 발현과 DNA 수산화메틸화가 현저하게 감소했다.

스웨트 교수 연구실은 약 10년 전 매일매일의 경험들이 뇌의 소구역에서 후성유전적 기전을 이용해 저장되며, 그 결과로 나타나는 DNA의 후생적 변화가 장기 기억 형성과 장기 기억의 안정적인 저장에 매우 중요하다는 독창적 발견을 한 바 있다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2016-01-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터