로크는 인간이 빈 서판으로 태어나며, 무엇을 쓰느냐에 따라 달라진다고 말한바 있다. 이는 그만큼 사는 동안 쓸 것이 많다는 의미이기도 하다. 하지만 나이가 들면서 써놓은 것들이 사라지기도 한다. 바로 알츠하이머 치매가 그것이다.

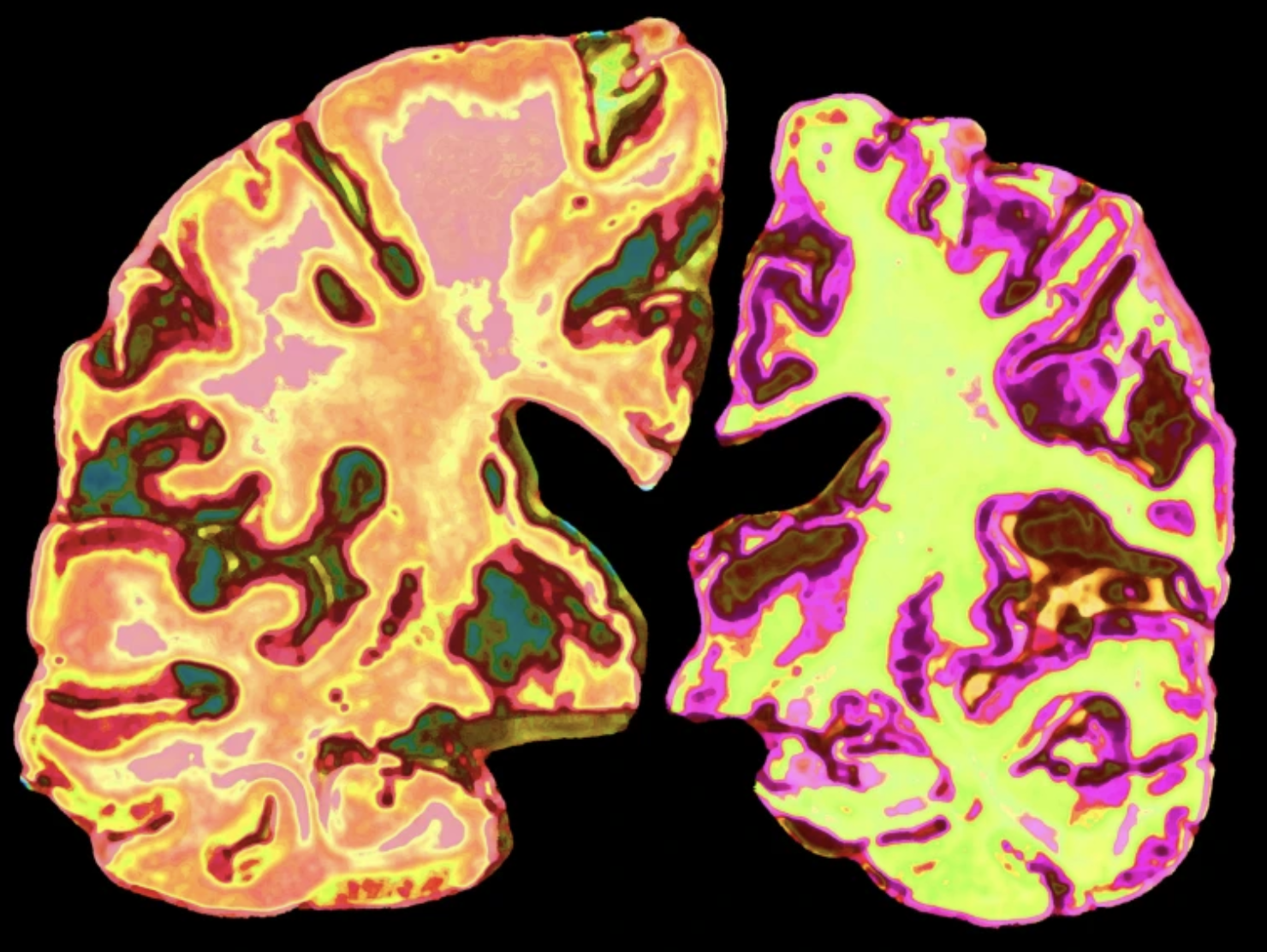

1907년 독일의 정신과 의사인 알로이스 알츠하이머(Alois Alzheimer) 박사에 의해 최초로 보고된 알츠하이머병은 치매를 일으키는 가장 흔한 퇴행성 뇌질환이다. 이후, 많은 의사와 학자들이 알츠하이머 치매와 관련한 연구를 진행해왔고, 지금도 활발히 진행되고 있다.

알츠하이머 치매는 사실 완치성 질환은 아니다. 따라서 중요한 것은 얼마나 '천천히' 뇌가 퇴화하는 것을 막는가이다. 최근 인슐린 스프레이가 알츠하이머 치매 초기 환자의 기억력 개선에 효과가 있다는 흥미로운 연구가 발표되었다.

로라 베이커(Laura D. Baker) 웨이크 포레스트 메디슨 스쿨(Wake Forest School of Medicine, USA) 교수를 비롯한 연구팀은 인지기능 중에서 기억력 저하가 두드러지게 나타나는 기억상실성 경도인지장애 노인과 경증 내지는 중증도 치매 환자 60명을 대상으로 임상시험을 진행하였다. (원문링크)

경도인지장애(Mild Cognitive Impairment)는 인지기능 저하와 치매의 중간단계로 기억력 등 인지기능이 떨어진 것을 본인과 주변사람 모두 인정하지만, 일상 생활에는 큰 지장이 없는 상태를 말한다. 치매의 전임상(subclinical) 단계로 여겨지며, 치매 조기 발견 및 예방 측면에서 주목받고 있다.

연구팀은 이들에게 지속형 인슐린 데테미르(detemir)가 들어있는 인슐린 스프레이 40아이유(IU. 실용단위의 일종으로 국제단위)를 21일이라는 장시간동안 투여하였다. 이들은 20아이유(IU)나 위약이 투여된 그룹에 비해 언어와 시각 정보를 기억하고 처리하는 단기적인 능력이 크게 개선된 것으로 나타났다.

여기에는 APOE-e4 라는 변이 유전자의 개선이 큰 역할을 했다. 이 변이유전자는 알츠하이머 치매 위험을 높이는 것으로 알려져 있는데, 이 유전자가 개선되었다는 것은 기억력이 개선되었으며 알츠하이머 치매의 위험성이 낮아졌다는 것을 의미한다.

아주 사소한 것 외에는 부작용이 없었기에, 이번 연구 방법은 상당히 긍정적으로 생각해 볼 수 있다. 치매나 다른 신경퇴행성 질환 치료제로서 데테미르가 얼마나 더 효과를 볼 수 있는지에 대한 후속 연구도 함께 진행될 것으로 보인다.

동면 동물에서 치매 예방 열쇠를 찾다

알츠하이머는 앞서 이야기 했듯 진행성 질환이기 때문에 최대한 빨리 발견하여 치료하거나, 미리 예방하는 것이 좋다. 알츠하이머 치매 예방에 대하 많은 선행 연구가 이뤄졌고, 지난 1월에도 관련 연구가 발표되었다. 흥미로운 것은 치매 예방의 열쇠를 바로 동면 동물에서 찾았다는 점이다.

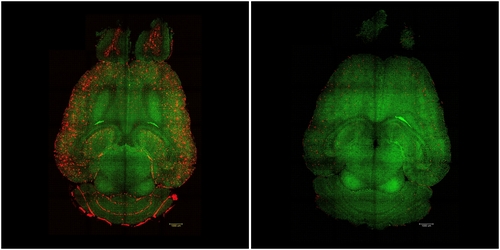

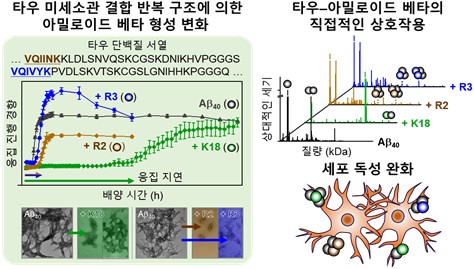

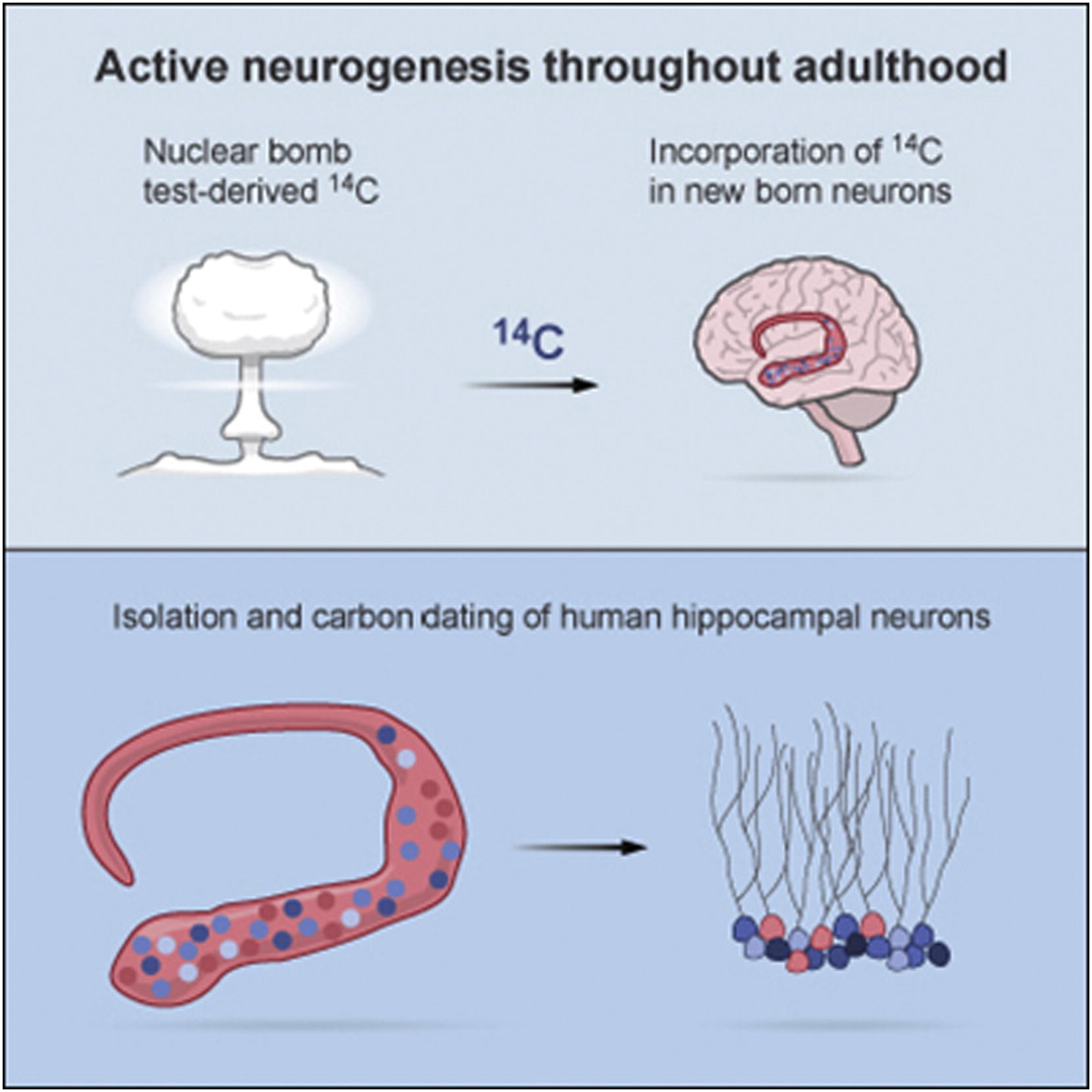

디에고 프레티(Diego Pretti) 레스터 대학교(University of Leicester, UK) 교수를 비롯한 연구팀은 겨울잠을 자는 다람쥐를 통해 치매를 예방할 수 있는 방법을 찾았다. 바로 다람쥐가 동면에 들어갈 때, 뇌세포들 사이의 연결망이 끊어졌다 깨어나면 다시 재형성된다는 사실에서 착안한 것이다. (원문링크)

뇌세포의 연결망이 끊어지는 것은 알츠하이머 치매와 같은 신경퇴행성 질환 초기에 나타나는 전형적인 증상이다. 한번 끊어지면 다시는 회복되지 않는다. 반면 다람쥐는 체온이 식으면서 동면에 들어가면 뇌세포들 사이 연결망이 끊어지고, 반대로 깨어나면 특정 단백질이 증가하면서 다시 재형성된다는 점에 주목하였다.

즉, 동면에서 깨어나는 다람쥐의 뇌세포 연결망이 재구성되는 매커니즘을 규명한다면 치매 발생을 예방하는 약물을 개발하는데도 도움이 될 수 있다. 더 나아가 치매를 치료하는데 큰 도움이 될 수 있다. 지금까지 복구할 수 없었던 뇌세포의 연결망을 다시 재생할 수 있는 방법을 다람쥐에서 찾은 것이다.

동면 중 뇌세포 보호를 위해 시냅스 끊어져

다람쥐는 자신의 체온이 섭씨 16~18도(℃)로 떨어지면 동면에 들어간다. 이때, 뇌세포를 연결하는 시냅스(synapse)가 끊어지고 뇌세포들 사이의 메시지 교환이 전면중단 되면서 뇌조직은 깊은 수면에 빠지게 된다. 이는 동면 중 뇌세포를 보호하기 위한 메커니즘이다.

사실 사람도 이와 마찬가지 메커니즘을 갖고 있다. 실제로 사람이 아주 차가운 물에 빠졌을 땐 심정지 몇 시간 후에도 뇌손상 없이 살아날 수 있으며, 신생아가 태어날 때 산소가 부족하면 인공적으로 뇌를 차갑게 해 뇌손상을 막기도 한다.

이번 연구에서 밝혀진 비밀은 바로 RBM3이라는 단백질이다. 다람쥐가 동면에서 깰 때, 체온 상승과 함께 저온충격단백질(cold-shock protein)이 증가하는데 이 중 하나가 바로 RBM3 단백질이다. 이것이 증가하면서 끊어졌던 시냅스들이 다시 연결된다.

시냅스의 재형성에는 이 단백질의 증가가 절대적으로 필요하다는 사실은 실험을 통해 밝혀졌다. 다람쥐를 통해 실험을 진행했는데, 치매 초기 모델 쥐들은 체온을 다시 올려주어도 시냅스가 재형성되지 않았고 RBM3 단백질도 증가하지 않았다.

하지만 다람쥐에게 인위적으로 RBM3 단백질을 주입하자 시냅스가 다시 형성되었다. 이 쥐들은 그 후 건강을 유지하면서 다른 쥐들보다 더 오래 살기도 했다. RBM3 단백질이 시냅스 형성에 큰 영향을 미치고 있으며, 이를 응용한다면 사람의 알츠하이머 치매도 치료할 수 있을 것으로 보인다.

아직까지 RBM3 단백질이 사람의 뇌세포에도 똑같이 작용하는지에 대한 연구는 진행되지 않았다. 하지만 지금까지 밝혀진 메커지즘에 따라 생각해본다면, 이 단백질이 사람의 치매와 기타 신경퇴행성 질환을 차단하는데 큰 도움이 될 수 있다는 것을 추측할 수 있다.

알츠하이머가 맨 처음 치매 환자를 찾아내고 진단할 때만 해도, 치매가 지금과 같이 노인 질환 중 상위권을 차지하게 될 것이라고 생각하지 못했을 것이다. 겨우 100년 사이, 평균 수명은 2배로 늘었고 인구의 10퍼센트(%) 가까이가 60세 이상인 국가가 늘어났다.

이는 살아가면서 사람이 치매를 만날 가능성이 확연히 늘어났다는 것을 의미하며, 그만큼 치매와 관련된 연구가 많이 진행될 수 밖에 없다는 사실의 근거가 된다. 앞으로 치매를 예방하거나 치료하는 어떠한 연구가 진행될 것인지 귀추가 주목된다.

- 이슬기 객원기자

- justice0527@hanmail.net

- 저작권자 2015-02-27 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터