스스로 움직이는 종이가 있다면 어떨까. 불과 얼마 전까지만 해도 말도 안 되는 일이라고 생각했다. 하지만 '그래핀'이라는 새로운 물질이 등장하면서 '스스로 움직이는 종이'는 현실이 되었다.

지난 11월 초, 중국 둥화대학(东华大学) 연구진은 흥미로운 동영상을 하나 공개했다. 동영상 속 종이는 스스로 이동하거나 회전을 했고, 나비가 날개를 접었다 펴는 것처럼 스스로 접혔다 펴지기를 반복했다. (관련영상)

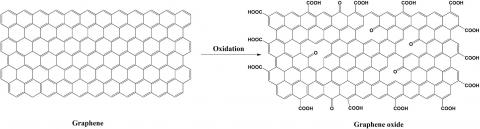

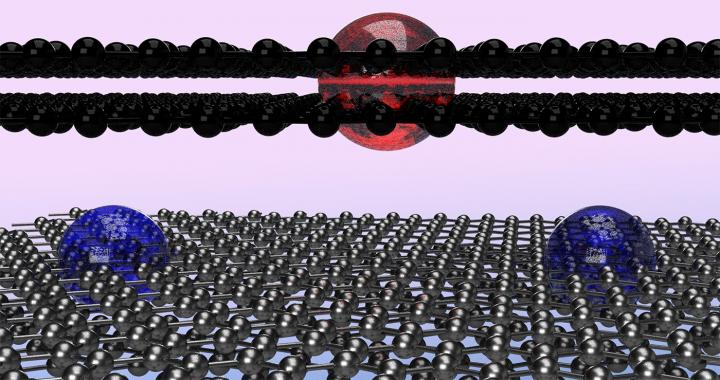

평범한 종이처럼 보이지만 이 종이는 '산화 그래핀'으로 만들어진 종이이다. 그래핀은 탄소층 1개가 낱개로 있는 것을 의미한다. 산화 그래핀(graphene oxide)은 그래핀 표면에 산화가 일어나는 현상을 말한다.

산화 그래핀으로 만들어진 이 종이는 열을 가하면 독특한 현상이 일어난다. 내구성이 강철보다 200배 강해지며, 대기 중에서 흡수한 수증기를 수분으로 내뿜고 스스로 접히거나 움직이게 된다. 반대로 온도가 낮아지면 다시 펴지고 움직임을 멈춘다.

연구팀은 외신과의 인터뷰를 통해 체온이나 주변 환경, 외부로부터의 자극에 따라 형태가 바뀌는 신소재 개발에 응용될 수도 있을 것이라고 밝히기도 했다. 그래서 인공 근육이나 센서 등 여러 기술에 접목할 수 있다. (원문링크)

이번 연구가 주목받는 이유는 무엇보다 경제성이 좋다는 데에 있다. 일반 그래핀은 값이 비싸고 만드는데 많은 시간이 걸린다. 하지만 이번에 개발한 신소재는 산화 그래핀을 이용했고, 1g당 가격이 16센트(약 180원)에 불과하기 때문이다.

절연체 역할을 하게 되는 산화 그래핀

이번 신소재 개발의 핵심은 바로 '산화 그래핀'이다. 흑연에 황산과 같은 강한 산을 넣고 반응시키면 그래핀이 산화되면서 산소로 치환되고, 이것이 바로 '산화 그래핀'(graphene oxide)이 된다.

김희원 과학 커뮤니케이터(연세대학교 대학원 신소재공학과 졸업)는 "이렇게 되면 흑연의 각 층의 결합력이 떨어져 잘 분산되고, 이것이 산화 그래핀의 장점"이라고 설명했다.

이번 둥화대학의 연구는 산화 과정을 통해 그래핀 각 층의 결합력이 떨어지면서 잘 분산되었고, 이로 인해 더욱 유연한 형태를 가지게 되었다는 것을 알 수 있다. 온도에 따라 자유롭게 움직일 수 있는 바탕이 된 것이다.

그렇다면 그래핀을 산화시키는 이유는 무엇일까. 바로 절연체로 만들기 위함이다. 그래핀 자체는 상온에서 구리보다 100배 많은 전류를 전달할 수 있을 정도로 전기전도성이 매우 우수하다. 하지만 층의 수에 따라 전기 전도도가 달라지는 독특한 물질이다.

김희원 과학 커뮤니케이터는 단층 그래핀의 경우에는 전기가 잘 흐르지만, 두 겹이 쌓여 이중 층이 되면 상대적으로 전하의 이동도가 떨어지면서 전기가 덜 흐르게 된다고 설명했다. 반도체 같은 성질을 갖게 된다는 것이다.

그래핀 메모리 소자의 작동원리도 밝혀져

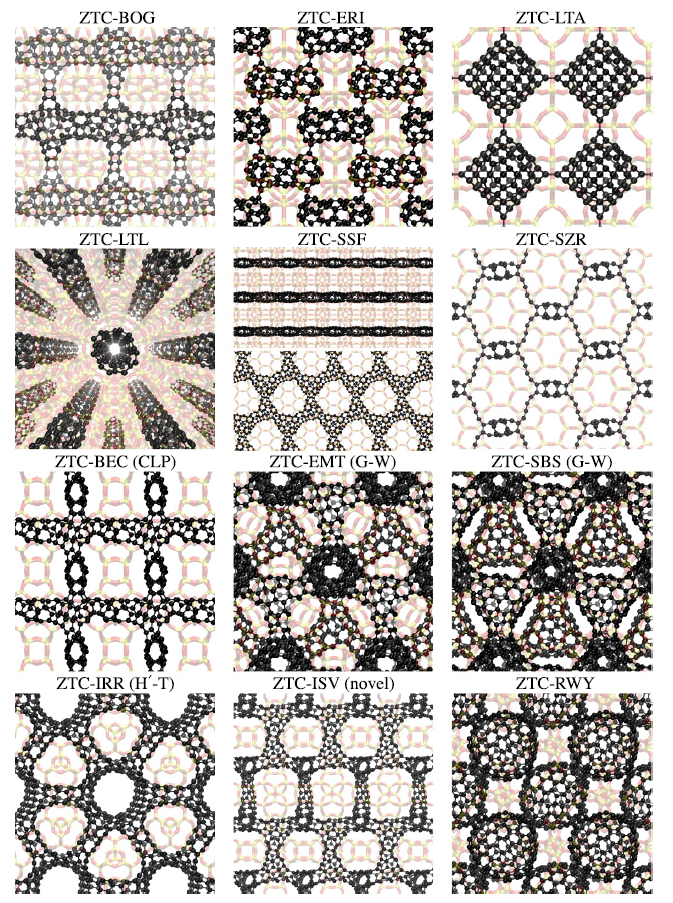

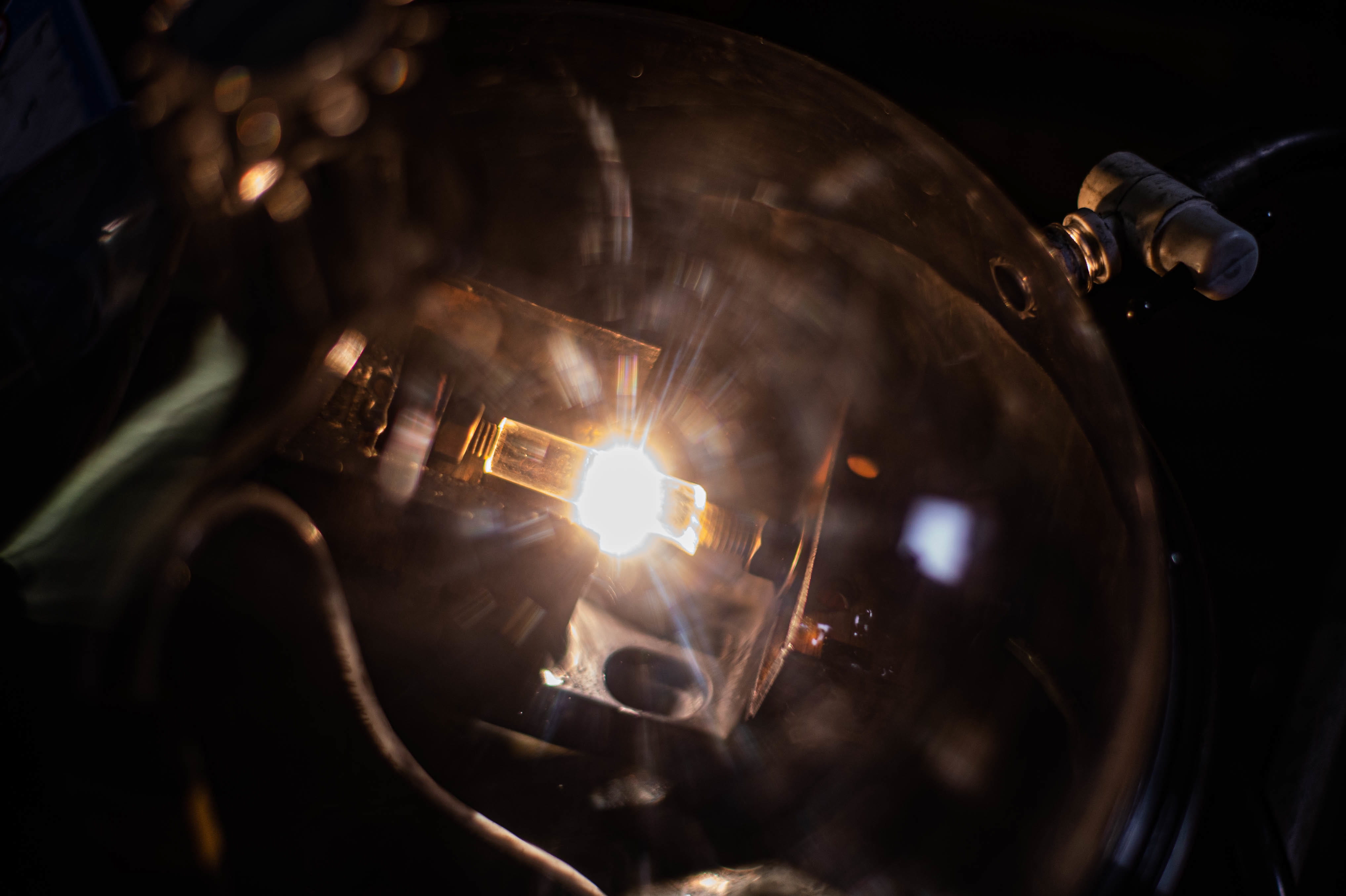

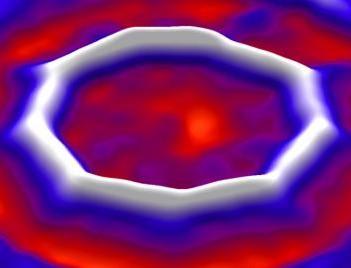

일종의 반도체 성격을 띠고 있는 그래핀 산화물(graphene oxide)은 저항변화 메모리(RRAM)를 만드는 데도 활용된다. 저항변화 메모리는 차세대 비휘발성 메모리 소자로 주목받고 있는데, 지금까지 왜 이런 저항변화가 일어나는지 밝혀지지 않았다.

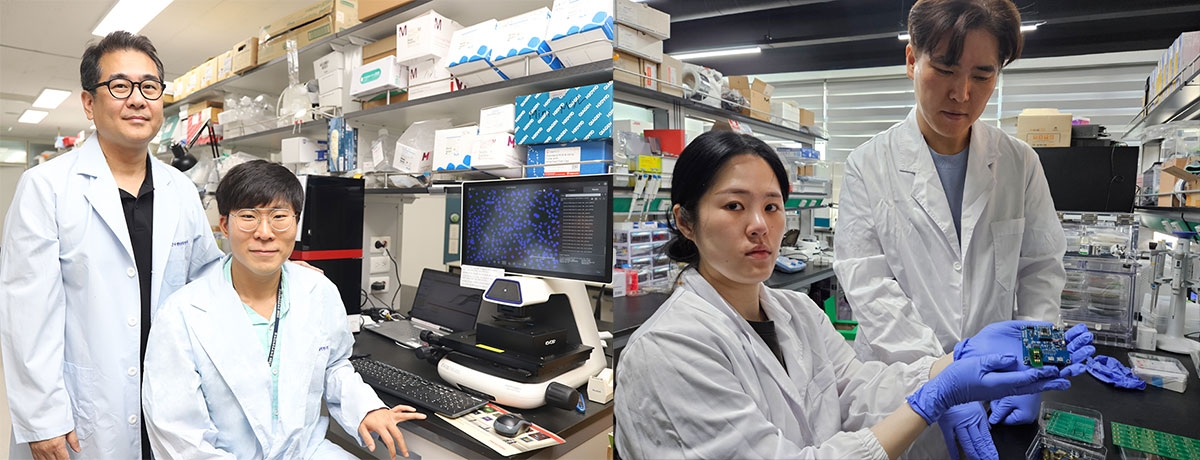

지난 10월 이정용 기초과학연구원 박사팀과 정후영 울산과학기술원 박사팀은 학술지 'Advanced functional materials'를 통해 관련 연구를 발표했다. 그래핀 산화물 박막이 금속 전극으로 활용된 알루미늄과 만나면서 새로운 산화물층이 생겼고, 여기에 전류가 흐르는 것을 밝혀냈다. (원문링크)

절연체의 경우, 전기 저항이 매우 크다. 반대로 도체는 전기 저항이 작다. 그래서 만약 수십 나노미터(nm) 두께의 그래핀 산화물을 박막 형태로 금속 전극 사이에 삽입하게 되면 반도체와 같은 성질을 띠게 된다.

이 전기 저항을 임의로 낮출 수만 있다면 전기가 흐를 수 있다는 것을 의미한다. 평소에는 전류가 흐르지 않다가, 일정 전압 이상으로 전기 자극을 주면 저항변화가 생기면서 전류가 흐르게 되는 것이다.

이번 연구는 금속 전극과 그래핀 산화물 박막 사이에서 새로운 산화물이 만들어지면서 저항 변화를 설명했다. 더불어 그래핀 산화물 박막이 다양한 전자소자 분야로 응용될 수 있는 계기가 된다는 점에서 의의가 있다.

김희원 과학 커뮤니케이터는 그래핀이 2004년도에 발견되었고, 이제 겨우 10년 남짓 된 새로운 물질이기 때문에 선행 연구가 많이 없다는 점은 어려움으로 남아있다고 밝혔다. 그래핀 유도체들의 성질에 관한 물리·화학적 지표가 마련되어 있지 않아, 생물학적 응용에 조금 어려움이 있다는 점도 있다고 설명했다.

하지만 그래핀은 계속해서 발전하고 있으며, 특히 바이오 분야에서는 암과 관련된 항암 제약 연구가 활발하게 진행 중이라고 설명했다. 약물 전달의 매개체로 쓰거나, 그래핀과 약물을 결합해 혼합물질을 만들어 나노 크기의 약을 만드는 연구가 활발하게 진행될 것으로 보이기 때문이다.

- 이슬기 객원기자

- justice0527@hanmail.net

- 저작권자 2015-12-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터