선진국은 이미 오래 전부터 3D프린터를 사용하면서 자신들만의 최적의 조건을 찾았다. 우리나라가 단번에 3D프린터 ‘기기, 소프트웨어, 소재’ 분야를 따라잡는다는 것 자체가 어불성설일 수 있다. 그렇다면 어떻게 해야 할까.

(주)대림화학의 성유철 부장은 “우리만의 틈새시장에서 차별화된 소재를 찾아야 한다.”며 “그 방법 중 하나가 응용분야”라고 언급했다. 현재 산업에 적용되는 소재를 만들어 여러 응용 분야를 보여주면 된다는 것이 그의 생각이다. 대표적인 예로 스마트워치와 같은 인체 부착형 밴드에 쓰이는 웨어러블(wearable) 소재가 있다.

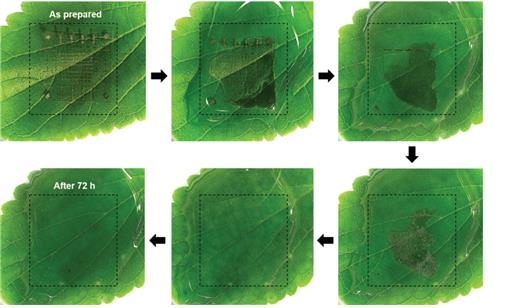

웨어러블 소재는 소프트해서 3D프린터로 출력하기가 쉽지 않지만 다양하게 응용될 수 있다. 그 중 하나가 정형외과에서 사용할 수 있는 깁스이다. 보통 깁스는 석고로 만든다. 깁스를 하게 되면 불편한 것이 한 둘이 아니다. 골절 부위 이상 고정되어 있어 움직이는데도 불편하고 통풍이 되지 않아 짓무르기도 한다. 그러나 웨어러블 소재로 하게 되면 골절된 부위에만 압착할 수 있다. 무겁지 않기 때문에 움직이는데도 효과적이다. 밴드형이어서 사람들이 더 편하다. 석고 깁스보다 빠른 효과도 기대할 수 있다.

성 부장은 “건양대 교수님과 대화를 통해 골절 부위에 초음파 센서를 부작하게 되면 뼈 붙는 속도가 빨라진다는 말을 들은 적이 있다.”며 “웨어러블 소재에 센서를 넣도록 디자인 하면 의료용으로 사용이 가능할 수 있다.”고 설명했다.

우레탄도 하나의 예가 될 수 있다. 신발 금형이 어마어마하다. 남자와 여자가 다르고 5mm마다 사이즈별로 만들어지기 때문이다. 맞춤운동화가 어려운 이유이다. 그러나 수요는 있다. 장애인들인 경우에는 국가 보조로 맞춤 신발을 신고 있다. 유명 스포츠스타들도 많은 비용을 들여 자신만의 신발을 만들고 있다. 일반인들 중에도 자신만의 맞춤 신발을 신고 싶은 사람들이 분명 있을 법하다. 유명 스포츠회사의 운동화 밑창 소재를 3D프린터로 출력하면 이 또한 가능하다.

우리만의 강점을 보일 수 있는 소재 개발 필요

소재 개발이 여기서 머물러서는 안 된다. 우리만의 시장 공략을 위한 방법이긴 해도 미래 시장 점유를 위한 다른 개발 방향이 필요하다. 강점을 보일 수 있는 새로운 소재 개발이 이루어져야 한다.

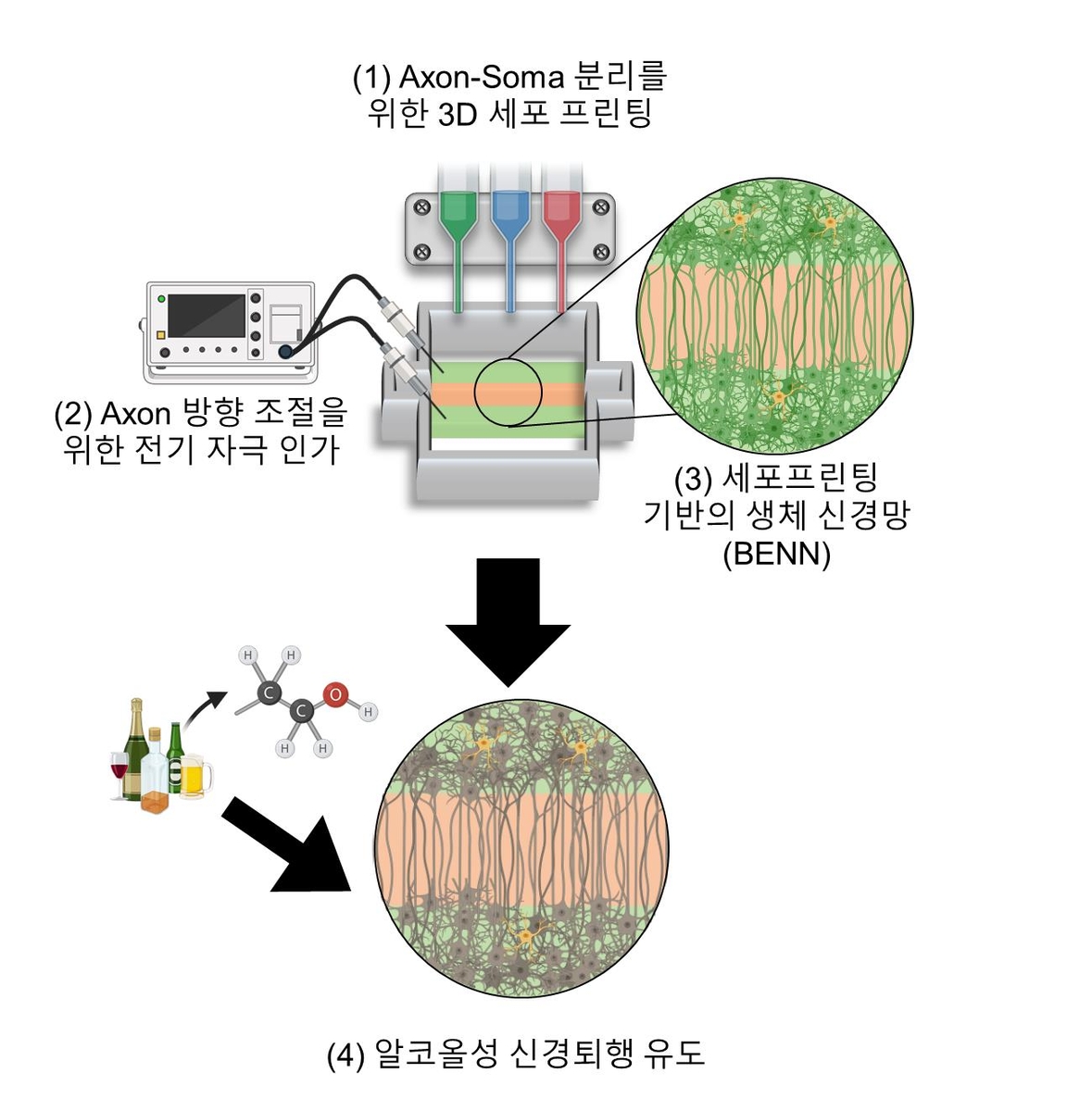

성 부장은 미래 소재를 “스마트 소재, 창의적 소재”라고 말했다. 기존 산업과 경쟁하는 소재가 아닌 원가를 높이더라도 새로운 시장을 만들어 낼 수 있는 소재이다. 시간이나 환경조건에 맞게 모양이 변하는 형상기억합금이 그 예이다.

커브드 TV, 스마트폰 등이 많아지고 있다. 그런데 사용하는데 편하지만 운반하거나 들고 다닐 때는 불편한 점이 있다. 하지만 형성기억합금을 사용하면 해결할 수 있다. 전원이 들어오면 TV가 커브가 되지만 전원이 꺼지면 일자형으로 변하기 때문이다. 스마트폰도 전화를 받을 때는 통화열로 커브로 변했다가 통화가 끝나면 일자형으로 바뀌게 된다. 가방 등에 넣고 다니기에 훨씬 편하게 된다.

시장 확장을 위해 ICT와 결합한 소재도 연구되어야

초물성 소재도 개발 대상이다. 3D프린터 소재가 출력될 때 적층되는 과정에서 소재가 꽉 눌러진다. 하지만 그물구조로 쉽게 출력되는 소재를 만들어낸다면 시장 수요는 대단해진다. 현재 출력물은 한 부분이 부서지면 구조물이 무너지는 구조이지만 그물구조는 한 부분이 무너져도 다른 그물들이 지지해주기 때문에 더 단단하다.

성 부장은 “그물구조 소재는 현재 산업기술로 만들기 어렵다.”며 “이런 소재를 3D프린터로 만든다면 기존 산업과 윈-윈(win-win) 할 수 있을 것”이라고 강조했다. 뿐만 아니라 그는 “3D프린터는 기존 시장을 대체하는 것이 아닌 시장을 만들어 가야 하는데 초점을 맞춰야 한다.”며 “그래야만 3D프린터 산업이 더 확장될 수 있을 것”이라고 언급했다.

쉬운 이해를 위해 그는 복강경 수술을 예로 들어 설명했다. “미국만 해도 한 해 약 10만건 복강경 수술이 이루어지는데, 인체질감과 같은 피부와 장기로 미리 시험 수술을 하면 성공률이 매우 높아진다. ”며 “아직까지 복강경 수술이나 뼈를 깎는 수술 등은 의사의 경험으로 대부분 이루어지고 있기 때문에 이에 대한 시장은 클 수밖에 없다.”강조했다.

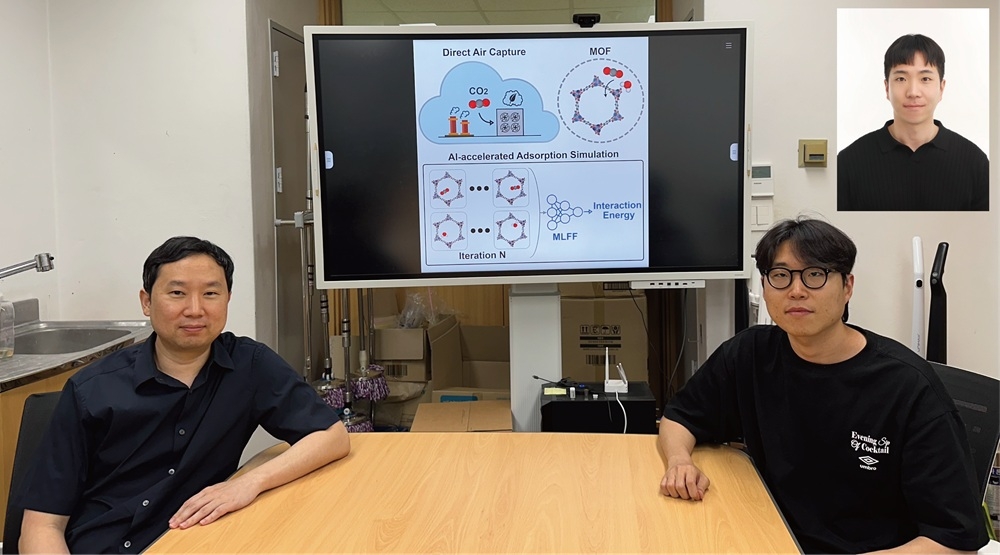

ICT와 결합한 소재도 시장을 확장시킬 수 있다. 전선 회로는 혈관과 비슷하다. 그런데 웨어러블 소재 안에 전선 배치를 혈관과 같이 움직이도록 하는 3차원 서킷보드를 개개인에 맞춤형으로 출력한다면 사람들의 건강 모니터링이라는 새로운 시장이 만들어진다.

하지만 이 모든 것을 다 할 수는 없다. 금속 소재는 독일이, 폴리머는 미국이 시장을 석권하는 것처럼 우리도 우리만의 소재를 특화하는 것이 더 중요하다.

성 부장은 “선택과 집중할 필요가 있다.”고 강조했다. 이어서 “3D프린팅 소재 경쟁력을 갖추기 위해서는 잘 하는 분야와 기업에 집중적 지원이 이루어져야 전반적 인프라가 넓혀지고 3D프린팅 소재 산업이 성장할 수 있다.”며 “특히 창의 소재와 스마트 소재 기업에 집중적이고 폭 넓은 투자가 필요하다.”고 주장했다.

- 김연희 객원기자

- iini0318@hanmail.net

- 저작권자 2015-05-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터