국내 연구진이 염료감응 태양전지 상용화의 가장 큰 문제점(액체·겔 전해질)을 해결해 차세대 고효율 태양전지 실용화에 한 발 더 다가서게 됐다.

교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 선도연구센터지원사업(NCRC)과 원천기술개발사업의 지원으로 수행된 이번 연구는 성균관대 박종혁 교수의 주도로 진행됐으며, 연구 결과는 나노과학 분야의 학술지 ‘Nano Letter' 온라인 속보에 게재됐다.

염료감응 태양전지란 식물의 광합성 원리를 이용한 것으로, 기존 실리콘 전지에 비해 제작방법이 간단하며 저가의 재료 사용으로 전지의 가격이 실리콘 셀 가격의 20~30%에 불과하다. 또한 투명하게 만들 수 있어 건물의 유리창 등에 직접 활용할 수 있다.

하지만 휘발성이 높은 액체 전해질 사용이 큰 걸림돌이 돼 상업화에는 어려움이 있었다. 이뿐만 아니라 겔 전해질의 경우 액체 전해질에 비해 성능이 좋지 않고 점도가 높아 태양전지 내 나노입자 사이로의 침투가 어려웠다. 이를 해결하기 위해 또 다른 연구가 진행됐지만 공정이 복잡하고 연구 결과, 태양전지의 전기수명을 떨어뜨리는 것으로 알려져 실용화 시킬 수 없었다.

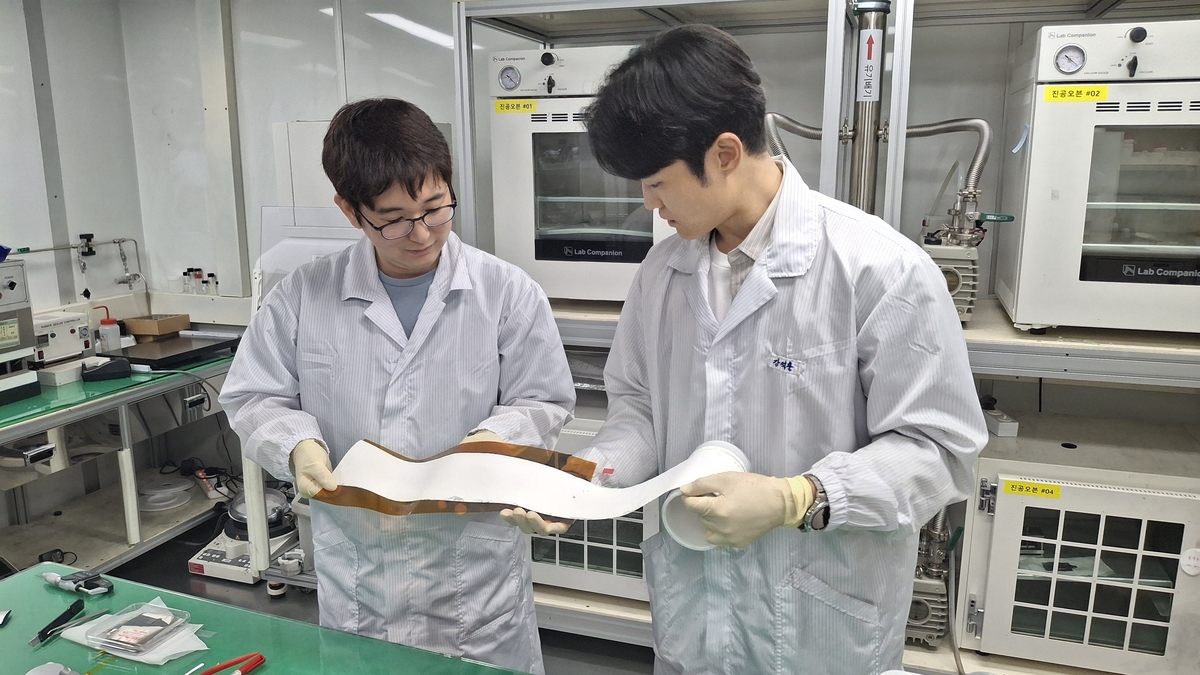

반면 박 교수 연구팀이 개발한 전해질은 자체 개발한 고분자 나노소재(폴리스타이렌)를 이용해 기존 액체 전해질의 문제점은 해결하면서도 동일한 성능에 수명을 늘린 것이 특징으로 입자크기가 똑같은 고분자 나노소재를 태양전지의 상대전극에 놓고 액체 전해질의 용매를 조절해 기존의 액체·겔 전해질의 단점을 극복한 신개념 전해질이다.

연구팀이 개발한 전해질은 향후 염료감응 태양전지 분야의 핵심기술이 될 것으로 전망되고 있다. 이에 박 교수는 “이번 연구 성과는 차세대 고효율 태양전지 개발을 선도하는 국가들과의 격차를 줄일 수 있는 획기적인 기술로 향후 얇으면서도 효율이 높은 차세대 태양전지의 실용화를 앞당길 수 있을 것”이라고 밝혔다.

교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 선도연구센터지원사업(NCRC)과 원천기술개발사업의 지원으로 수행된 이번 연구는 성균관대 박종혁 교수의 주도로 진행됐으며, 연구 결과는 나노과학 분야의 학술지 ‘Nano Letter' 온라인 속보에 게재됐다.

염료감응 태양전지란 식물의 광합성 원리를 이용한 것으로, 기존 실리콘 전지에 비해 제작방법이 간단하며 저가의 재료 사용으로 전지의 가격이 실리콘 셀 가격의 20~30%에 불과하다. 또한 투명하게 만들 수 있어 건물의 유리창 등에 직접 활용할 수 있다.

하지만 휘발성이 높은 액체 전해질 사용이 큰 걸림돌이 돼 상업화에는 어려움이 있었다. 이뿐만 아니라 겔 전해질의 경우 액체 전해질에 비해 성능이 좋지 않고 점도가 높아 태양전지 내 나노입자 사이로의 침투가 어려웠다. 이를 해결하기 위해 또 다른 연구가 진행됐지만 공정이 복잡하고 연구 결과, 태양전지의 전기수명을 떨어뜨리는 것으로 알려져 실용화 시킬 수 없었다.

반면 박 교수 연구팀이 개발한 전해질은 자체 개발한 고분자 나노소재(폴리스타이렌)를 이용해 기존 액체 전해질의 문제점은 해결하면서도 동일한 성능에 수명을 늘린 것이 특징으로 입자크기가 똑같은 고분자 나노소재를 태양전지의 상대전극에 놓고 액체 전해질의 용매를 조절해 기존의 액체·겔 전해질의 단점을 극복한 신개념 전해질이다.

연구팀이 개발한 전해질은 향후 염료감응 태양전지 분야의 핵심기술이 될 것으로 전망되고 있다. 이에 박 교수는 “이번 연구 성과는 차세대 고효율 태양전지 개발을 선도하는 국가들과의 격차를 줄일 수 있는 획기적인 기술로 향후 얇으면서도 효율이 높은 차세대 태양전지의 실용화를 앞당길 수 있을 것”이라고 밝혔다.

- 사이언스타임즈

- 저작권자 2012-04-17 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터