1900년대 초, 독일의 화학자들은 대기 중의 질소와 수소로부터 비료의 주성분인 암모니아를 대량으로 생산하는 방법을 개발했다. 두 과학자는 식량난 해결에 공헌한 업적을 토대로 각각 노벨 화학상을 수상했다. 한편, 영국의 화학자들은 푸른곰팡이에서 인류 최초의 항생제인 페니실린을 추출하고, 대량 생산하는 기술을 개발했다. 이처럼 식량부족과 의료문제를 해결해 인구수를 대폭 증가시킨 사건의 중심에는 화학이 있었다.

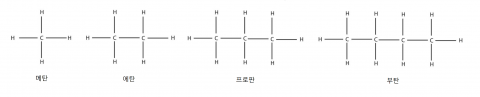

현대 사회에서는 탄화수소를 둘러싼 화학이 인류의 기폭제가 될 것으로 전망된다. 메탄, 에탄, 프로탄, 부탄 등 자연에 풍부하게 존재하는 탄화수소를 다른 유용한 화합물로 바꾼다면 암모니아, 페니실린에 이어 인류에 크게 기여할 ‘제3의 사건’이 될 것이라는 예측이다. 문제는 탄화수소 즉 탄소(C)와 수소(H)의 결합이 자연에서 가장 강력한 결합 중 하나라 끊어내기 어렵다는 것이다.

다행히 약 40년 전 촉매를 이용하면 큰 에너지를 들이지 않고 이 결합을 끊어낼 수 있음이 밝혀졌다. 하지만 촉매가 어떻게 이 강력한 결합을 끊어내는지에 대해서는 지금까지 알려진 바가 없다. 스웨덴 웁살라대와 스위스 폴쉐러연구소 등으로 구성된 국제 공동연구진은 40년이 넘은 수수께끼를 풀어내고, 그 결과를 6월 1일 국제학술지 ‘사이언스(Science)’에 발표했다.

강력한 X선으로 촉매반응 실시간 관찰

국제 공동연구진은 세계에서 가장 강력한 광원 중 하나인 스위스의 방사광가속기 ‘SWISS-FEL’을 이용해 메탄을 비롯한 알칸에서 촉매가 탄소-수소 결합을 분해하는 과정을 관찰했다. 연구진은 광촉매인 로듐(Rh)과 탄소 8개로 이뤄진 알칸인 ‘옥탄’을 이용해 탄소와 수소 사이 전자 교환 과정을 추적해가며 결합이 분리되는 과정을 시작부터 끝까지 살폈다. 관찰 결과 빛에 의한 촉매의 활성화는 단 400펨토 초(fs‧1fs는 1000조 분의 1초) 만에 이뤄졌으며, 14나노 초(ns‧1ns는 10억 분의 1초)에 최종적으로 탄소와 수소의 결합이 끊어졌다.

연구를 주도한 라파엘 제이 스웨덴 웁살라대 연구원은 “이번 연구에서 수행한 시간 분해 X선 흡수 실험은 SWISS-FEL과 같은 대규모 시설에서만 가능하다”며 “옥탄 용액 속 수십만 개의 탄소-수소 결합 중에서 촉매는 특정 하나의 결합을 골라내서 분해하는 것을 확인했다”고 말했다.

이후 스웨덴 웁살라대 등 연구진이 양자 수준에서 계산화학적으로 촉매반응 과정을 모사했다. 금속 촉매와 탄소-수소 결합 사이에서 전자의 전하가 어떻게 흐르는지를 확인하기 위함이다. 이 과정을 통해 연구진은 금속 촉매에서 탄소-수소 결합으로 흐르는 전하는 두 그룹을 접착시키는 역할을 하고, 반대 방향으로 흐르는 전하는 탄소와 수소 원자를 분리하는 가위 역할을 한다는 것을 알아냈다.

촉매가 고온이나 고압 없이도 강력한 탄소-수소의 결합을 어떻게 분해할 수 있는지에 대한 오랜 수수께끼를 풀어낸 것이다. 연구진은 후속 연구로 전하의 흐름을 조절해 탄화수소로부터 유용 물질을 만들 수 있는 더 강력한 촉매를 개발하는 연구를 진행할 계획이다.

노벨상 명문가 과학자들의 연구 덕분에 해결

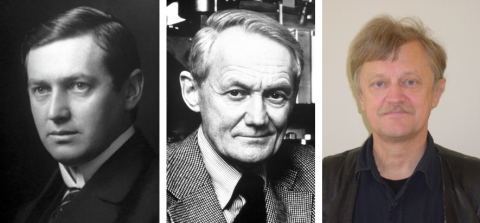

연구진은 언론 보도자료를 배포하며, 이번 연구는 3대(代)에 걸쳐 X선 과학을 연구해 온 선배 과학자들의 선구적 연구 덕분에 가능했다고 밝혔다. 바로 노벨상 수상자를 2명이나 배출한 시그반 가문이다.

칼 시그반 스웨덴 웁살라대 교수는 다양한 원소들을 X선을 이용해 구별할 수 있는 방법을 개척하고, 그 공로로 1924년 노벨 물리학상을 수상했다. 아들인 카이 시그반 스웨덴 웁살라대 교수는 같은 원소의 다른 화학적 환경을 X선으로 구별할 수 있음을 발견했고, 1981년 노벨 물리학상을 수상했다. 손자인 페르 시그반 스웨덴 스톡홀름대 교수는 탄소-수소 결합을 분해하기 위해 필요한 전자 교환 메커니즘을 이론적으로 예측한 인물이다.

노벨상의 역사에서 2대에 걸쳐 노벨상을 받은 사례는 드물게 있다. 이중 아버지와 아들이 함께 노벨상을 받은 사례는 2022년 노벨 생리의학상을 수상한 스반테 페보 독일 막스플랑크 진화인류학연구소 교수 부자(父子)를 포함해 지금까지 총 7번이다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2023-08-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터