| ※ 편집자 주: 스마트폰이 개발된 이후 태어난 소비자를 알파 세대라고 말한다. MZ는 자라면서 PC와 스마트폰의 진화를 지켜봐 왔지만, 알파는 태어날 때부터 스마트기기가 당연했다. Z세대의 뒤를 이을 소비자 알파 세대, 그리고 이들과 소통해야 할 독자들을 위해 사이언스타임즈가 알파 시대의 주력이 될 과학기술을 소개한다. |

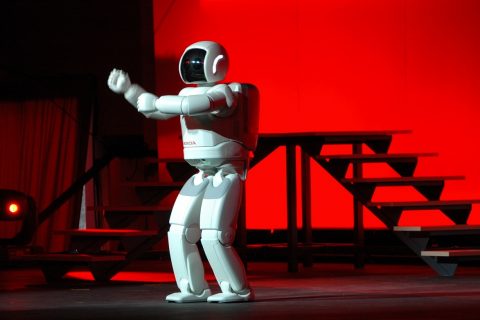

▲ 사람처럼 걷는 최초의 2족 보행 로봇은 2000년 일본 혼다가 공개한 ‘아시모’다. 아시모는 키 130cm에 무게 50kg으로 사람이 걷는 속도의 절반 정도의 속도로 걸었다. 일본은 20년간 비밀리에 아시모 개발 프로젝트를 진행했다고 한다. ⓒFlickr

아이가 태어나서 내뱉은 첫 단어가 ‘엄마’가 아닌 ‘시리’였다는 사연이 인터넷에 올라온다. 알파 세대는 디지털로 만들어진 여건 속에서 태어나고 성장한 이들이다. 이들의 세계관은 아날로그와 디지털, 현실과 가상의 구분이 없다. 이런 이들에게 ‘메타휴머노이드’는 커뮤니케이션의 기본 수단이 될지도 모른다.

휴머노이드와 불쾌한 골짜기

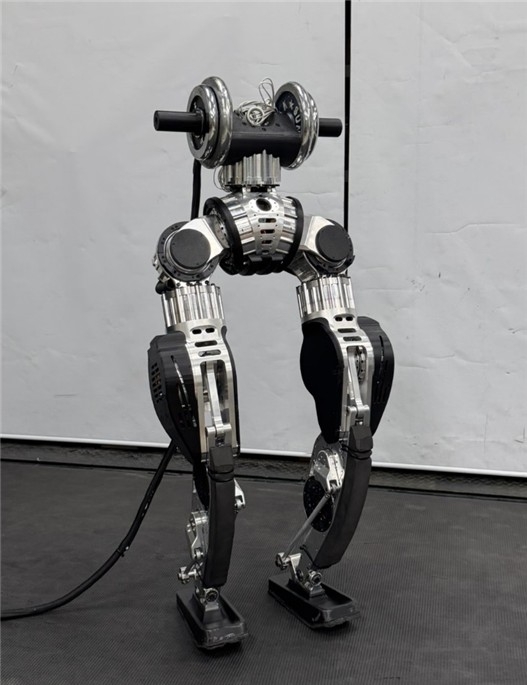

이제는 도로 곳곳을 누비는 배달 로봇, 커피를 내려주는 로봇 팔 등 다양한 형태의 로봇이 개발됐다. 가장 어려우면서도 활발히 연구되는 로봇의 형태는 인간을 닮은 휴머노이드다. 로봇이 꼭 인간과 닮을 필요는 없다. 하지만 인간과 닮아야 가장 효율적이다. 세상이 사람의 눈높이와 신체 구조에 최적화해 만들어졌기 때문이다. 문을 여는 간단한 동작부터 자동차 운전, 공장에서의 노동까지 로봇이 사람을 그대로 모방할 수 있다면 로봇을 위해 무언가를 바꾸지 않고도 우리가 하는 일을 동일하게 수행하도록 할 수 있다.

문제는 거부감이다. 1970년대 일본의 로봇공학자 모리 마사히로 박사는 “로봇이 사람과 닮을수록 호감도는 증가하지만, 어느 수준을 넘으면 갑자기 강한 거부감으로 바뀐다”는 ‘불쾌한 골짜기’ 이론을 내놨다. 처음에는 사람과 너무 닮아 친근함을 느낄 수 있지만, 그 안에 사람이 아닌 정체를 알 수 없는 것이 들어 있다고 느끼는 순간 혐오감이 생긴다는 얘기다. 하지만 사람과 구별할 수 없을 정도로 닮은 수준이 되면 다시 로봇에 대한 호감도는 사람에게 느끼는 감정만큼 커진다.

불쾌한 골짜기가 실제로 존재한다는 것은 연구로도 밝혀졌다. 2011년 미국 샌디에이고캘리포니아대(UC샌디에이고) 연구진은 휴머노이드 로봇을 한 번도 본 적 없는 참가자 20명을 모아 실험을 진행했다. 이들에게 일반 로봇과 휴머노이드, 사람이 똑같은 행동을 하는 화면을 보여주며 뇌의 변화를 기능성자기공명영상(fMRI)으로 살폈다.

실험 결과 참가자들은 사람을 볼 때와 로봇을 볼 때 뇌가 활성화되는 양상이 비슷했다. 하지만 휴머노이드를 볼 때는 시각을 느끼는 부분과 감정을 느끼는 부분이 극적으로 활성화됐다. 시각으로 사람을 보는데, 사실은 로봇이라는 것을 깨달았을 때 뇌가 혼란을 일으킨다는 것이다.

사람으로 보는 기술, 메타휴머노이드

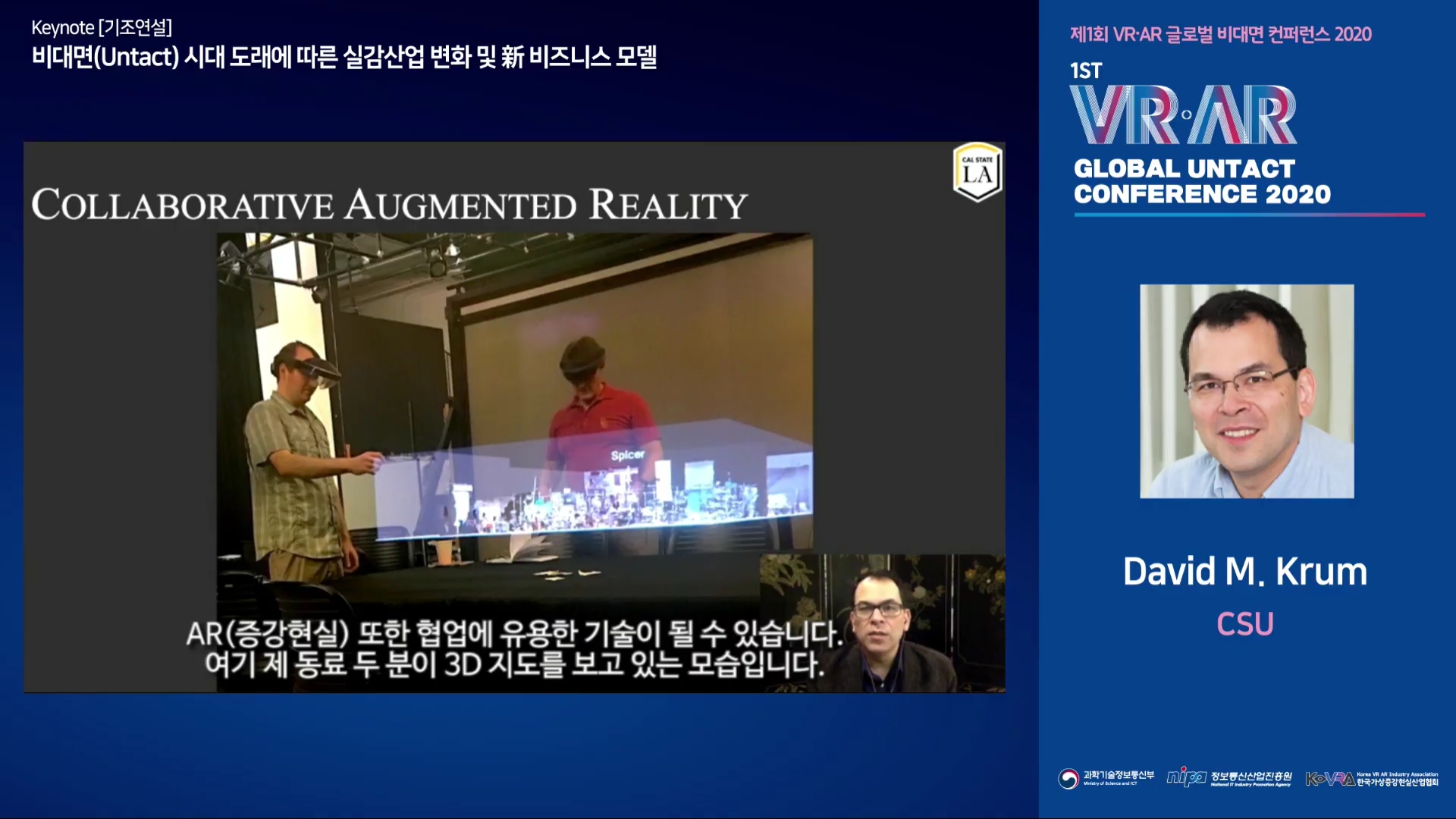

메타휴머노이드는 불쾌한 골짜기에 갇힌 휴머노이드를 탈출시킬 ‘묘수’다. 휴머노이드가 완벽히 사람처럼 될 때까지 우리가 사람으로 보자는 것이 이 기술의 골자다. 메타 휴머노이드는 휴머노이드와 디지털 기술을 접목해 로봇을 내가 원하는 모습으로 보이게 한다. 휴머노이드와 디지털 휴먼이 결합된 기술이라고 생각하면 된다. 확장 현실(XR) 기술을 통해 휴머노이드 로봇에 실제 사람처럼 보이는 디지털 휴먼의 모습을 입히는 것이다.

XR 글라스를 착용하고 휴머노이드를 보면, 실제 사람처럼 보여 더 자연스러운 로봇과의 상호작용이 가능해진다. 불쾌한 골짜기를 넘어서기 위해 로봇의 구조나 외형을 변형하는 노력이 필요 없다. 더 나아가 일괄적인 외형을 가진 휴머노이드가 아닌 개개인의 취향, 현재의 유행을 반영한 외관을 가질 수 있다. BTS로 보이는 휴머노이드가 나와 협업한다면, 거부감을 느낄 틈이나 있을까.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2023-12-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터