페름기는 고생대의 마지막 기(紀)로 2억 9890만 년 전부터 2억 5190만 년 전 사이를 말한다.

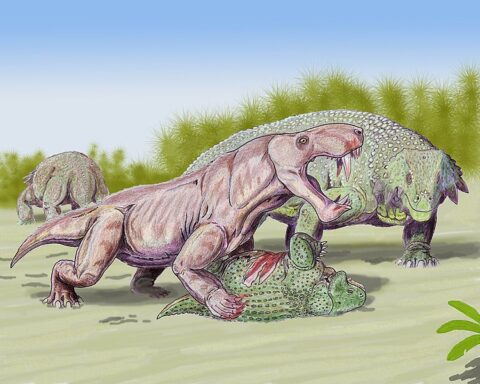

페름기 말에 지구 역사상 가장 큰 규모의 대량 멸종사태가 발생하는데 그때까지 고르고놉시아(Gorgonopsia)란 육식동물이 자연을 지배하고 있었다.

몸 길이 1.2m 정도의 이 동물은 몸이 크지는 않았지만, 먹이를 물고도 숨을 쉴 수 있게 해주는 아치형의 입천장과 함께 위력적인 검치를 갖고 있었다. 이 길고 날카로운 검치로 적이나 먹잇감의 두꺼운 가죽을 꿰뚫고 숨통을 끊어놓았던 것으로 추정되고 있다.

고르고놉시아 두개골에서 이빨 뒤늦게 발견

진화생물학에 따르면 고르고놉시아는 진화 과정에서 상위에 속하는 단궁류(synapsid)에 속한다.

척추동물 중 육상생활에 적응한 양막류(Amniote)에서 갈라져 나왔는데 파충류(공룡 포함), 조류 등으로 진화한 다른 양막류와는 달리 포유류에 더 가깝기 때문에 사람을 비롯한 포유류 기원을 찾아가는 데 있어 중요한 단서가 되고 있다.

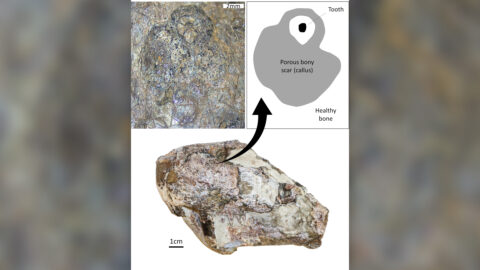

고르고놉시아와 관련 큰 주목을 받은 것은 남아공 비트바테르스란트 대학교의 연구 결과다. ‘첨단 생태학과 진화학(Frontiers in Ecology and Evolution)’ 지를 통해 최근 공개됐는데 제목은 ‘중기 페름기 고르고놉시아의 주둥이에서 발견된 치유된 물린 자국과 묻힌 이빨(The First Healed Bite Mark and Embedded Tooth in the Snout of a Middle Permian Gorgonopsian)’이다.

연구팀은 논문을 통해 “남아공 케이프타운 근처에서 발견한 고르고놉시아 두개골에서 이빨에 물린 자국을 발견했으며, 그 자국 안에서 이빨을 발견한 후 분석을 시도했으며, 사상 최초로 주둥이에 박힌 이빨에 대한 연구 결과를 발표한다.”고 말했다.

연구팀은 “이 연구에 사용된 표본이 고로고놉시아가 번성했던 페름기 후기의 것이 아니라 고르고놉시아가 생태계를 지배하기 전인 페름기 중기의 것”이라고 밝혔다. 당시 상황에서 몸길이 80cm 정도의 안테오사우루스(anteosaurs)가 지배적인 포식자였던 만큼 고르고놉시아 역시 강력한 육식동물이었다고 말했다.

고르고놉시아 두개골이 발견된 것은 오래전의 일이다. 고생물학자인 리퀴드웨 분스트라(Lieuwe Dirk Boonstra) 박사가 1940년 남아공의 반건조 사막인 카루(Karoo)에서 고르고놉시아의 두개골과 아래턱을 발견했지만, 그 속에 2021년이 될 때까지 물린 자국을 알아차리지 못하고 있었다.

뒤늦게 두개골 뼛속에 이빨이 박혀 있는 것을 발견한 연구팀은 정밀 분석에 들어갔다. 그리고 이빨이 보이지 않을 정도로 두개골 깊이 박혔음에도 고르고놉시아가 죽지 않았으며 2주에서 길게는 9주 더 살았을 가능성이 있다고 추정했다.

고름이나 기타 감염 흔적이 전혀 없는 점에 비추어 이빨이 두개골에 박혔음에도 회복이 이루어졌으며 이 고르고놉시아가 죽은 원인 역시 이빨 때문은 아니라고 추정했다. 이빨을 통해 공격한 동물이 같은 지역에 서식하던 또 다른 고르고놉시아거나 수궁류에 속했던 테로케팔리안(therocephalian) 등이었던 것으로 추정했다.

연구팀 “동종 고르고놉시아 간의 의식화된 전투”

이번 연구가 주목을 받고 있는 것은 두개골에 부러진 이빨이 박힌 이유를 놓고 다양한 해석이 이루어지고 있기 때문이다. 연구팀은 고르고놉시아가 다른 동물과 싸움을 벌인 상황에 대해 두 가지 가설이 논의됐다고 말했다.

첫 번째 가설은 실패한 포식(failed predation)으로 어떤 동물이 고르고놉시아를 먹잇감으로 삼으려 했다가 실패했다는 것이다.

주목을 받은 것은 두 번째 가설인데 고르고놉시아 같은 종 내에서 충돌하는 ‘사히적 물기(social biting)’이 발생했다는 것인데 페름기 이후 살았던 수궁류에 적용했던 가설을 단궁류에 처음 적용한 것이다.

연구팀은 두 번째 가설에 손을 들어주고 있다. 연구를 이끈 줄리안 베노이트(Julien Benoit) 교수는 “고르고놉시아가 자연을 지배하던 상황에서 감히 누가 고르고놉시아를 공격하겠냐?”며, “또 다른 경쟁자 안테오사우루스가 공격했을 가능성은 있지만 안테오사우루스의 이빨이 고르고놉시아의 두개골을 뚫고 들어갈 수 없다.”고 말했다.

베노이트 교수는 “다른 고르고놉시아에 물린 것으로 죽이기 위해서가 아니라 동종의 동물들 사이에서 우위를 차지하기 위한 의식화된 전투가 벌어졌고 그 상황에서 날카롭고 강력한 이빨이 죽은 고르고놉시아 두개골에 박혔을 가능성이 매우 높다.”고 말했다.

연구팀의 논문을 통해 오늘날의 성체 파충류와 포유류, 특히 육식 동물은 사회적 물기를 사용하여 지배력을 주장하고, 교미와 배란을 자극하고, 짝‧영토‧번식권을 놓고 경쟁한다고 기술하고 있다. “죽이려는 약탈적인 물기와 달리 치명적이지 않은 얼굴 물기는 이러한 종류의 의식화된 전투의 일반적인 결과”라는 것.

교수는 “이빨의 크기와 성분, 형태 등을 고려했을 때 두개골을 문 동물이 같은 종의 또 다른 고르고놉시아였다는 것을 강력하게 시사하고 있다.”고 말했다.

베노이트 교수가 말하는 것처럼 두개골에 박힌 이빨이 ‘사회적 물기’에 의한 것이라면, 이것은 진화학상 최초의 사례가 되는 것이다. 그렇게 될 경우 동물의 역사를 써나가는 데 중요한 분기점이 될 것으로 예상된다.

또 다른 논란도 예고되고 있다. 지금까지의 연구 결과에 의하면 최초로 검치(savertooth)를 갖고 있었던 동물은 포유류 고양이과 동물들이다. 그러나 고로그놉시아 두개골에 박힌 이빨이 검치인 것으로 결론이 날 경우 고양잇과 동물들이 살았던 시기보다 수억 년 이전에 검치 동물이 살았던 것이 된다.

그러나 일부 과학자들은 검치가 아니라 측절치, 송곳니, 혹은 송곳니 뒤에 있는 치아일 가능성이 있다고 주장하고 있다. 진화학적인 논쟁을 놓고 과학자들 사이에 큰 논쟁이 이어질 것으로 예상된다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2021-11-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터