우리나라 동해를 비롯해 태평양 연안의 해역에서 발견되는 말군부(gumboot chiton)는 몸통길이가 15㎝ 남짓한 대형 해양 달팽이다. 그런데 이 연체동물의 치아에는 지구상의 유기체에 존재하는 것 중 가장 단단한 바이오광물질이 함유되어 있다.

마그네타이트라고 불리는 자철석이 바로 그것. 자성이 강한 이 산화 철 광물은 중요한 제철 원료로도 사용된다.

말군부가 이처럼 강한 성분의 치아를 지닌 데는 이유가 있다. 이 동물은 수심 50m 이상의 저층 암초지대를 기어 다니며 암석에 달라붙은 바닷말류를 먹고산다. 암석에 단단히 달라붙은 바닷말을 먹기 위해서는 이빨로 암석을 분쇄해야 하므로 엄청난 강도의 이빨을 가질 수밖에 없는 것이다.

그런데 최근에 말군부의 치아 구조에서 또 하나의 놀라운 광물 성분이 발견됐다. 단단하지만 마그네타이트보다 철분이 적고 수분 함량이 높은 ‘산타바르바라이트(Santabarbaraite)’라는 광물이 바로 그것이다.

지난 2000년 이탈리아 투스카니에서 처음 발견된 산타바르바라이트는 호주 빅토리아주와 시베리아 바이칼 호수 등지에서 매우 적은 양만 관찰되는 희귀 광물이다. 이때까지 생물에게서 관측된 적이 전혀 없는 이 광물은 자철석보다 밀도가 낮은 대신 튼튼하므로 강하면서도 가벼운 치아를 필요로 하는 말군부에게는 안성맞춤이다.

생물체에서 관측된 적이 없는 희귀 광물

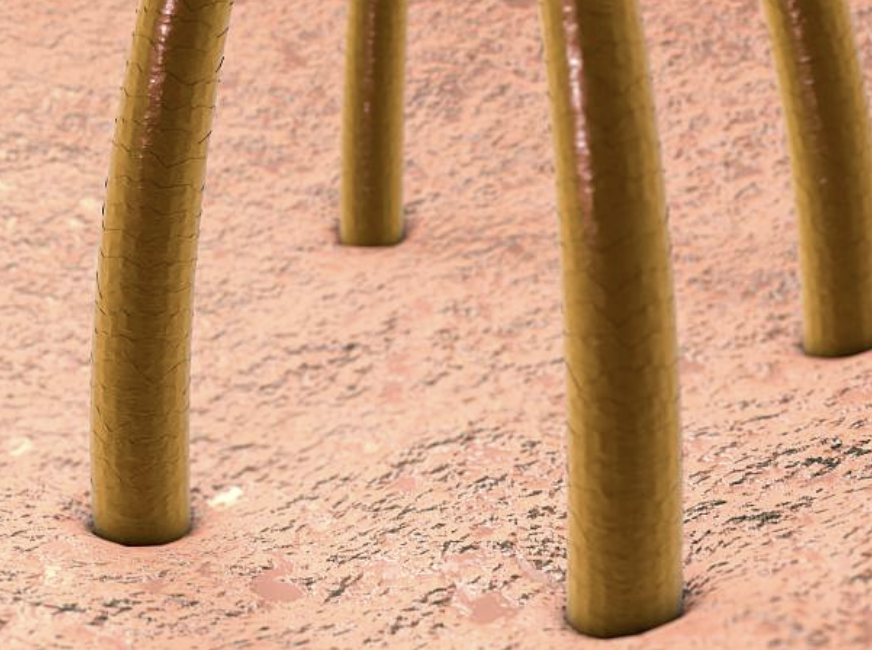

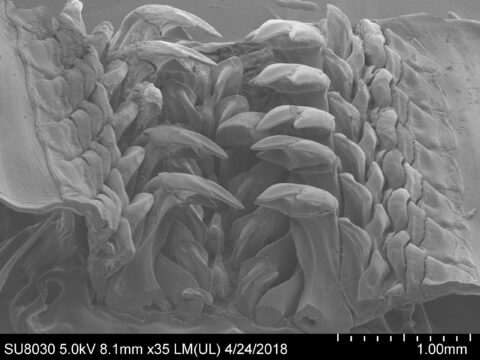

말군부는 ‘라둘라(radula)’라고 불리는 유연하고 리본 같은 치설로 쓸듯이 먹이를 먹는다. 70~80개의 단단한 이빨은 라둘라를 따라 줄지어 배열되어 있다. 마치 컨베이어 벨트 같은 구조라고 생각하면 된다.

또한 각각의 이빨은 스타일러스(stylus)로 알려진 길고 속이 빈 관에 의해 부드러운 라둘라에 고정되어 있다. 즉, 스타일러스는 치아의 끝부분과 턱을 연결시켜주는 인간 치아의 뿌리와 같은 역할을 한다.

미국 노스웨스턴대학 재료공학과의 더크 조에스터(Derk Joester) 교수팀은 이 뿌리 구조 안에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 알기 위해 여러 종류의 분광학 등 다양한 첨단 영상기법으로 말군부 치아 물질의 화학적·물리적 특성을 조사했다.

그 결과 스타일러스가 철 기반 광물의 작은 입자들을 포함하고 있다는 사실을 발견한 것. 추가 분석 끝에 연구진은 이 광물 입자들이 이전에 생물에서 관측된 적이 없는 산타바르바라이트라는 사실을 밝혀냈다.

더크 조에스터 교수는 “이 광물은 지질학적 표본에서 매우 적은 양만 관찰되었으며 생물학적 맥락에서 지금까지 발견된 적이 없다”며 “말군부는 이 광물로 철에 대한 의존도를 줄이면서 강하고 가벼운 치아를 만들게 되었다”고 말했다.

그런데 연구진은 산타바르바라이트 입자가 말군부의 스타일러스 전체에 고르게 분포하지 않는다는 사실을 알아차렸다. 즉, 치아와 가장 가까운 상단에는 많이 분포하는 반면 라둘라와 연결된 하단에는 듬성듬성 분포되어 있었던 것.

강도를 마음대로 조정할 수 있는 3D 프린터 잉크

이 같은 분포 패턴은 경사도를 만들어 스타일러스를 상단에서는 더 단단하게, 하단에서는 더 유연하게 만들고 있었다. 이에 대해 연구진은 말군부가 재료를 어떻게 사용해야 좋은지를 잘 알고 있는 것 같았다고 표현했다.

연구진은 이 같은 말군부의 치아 구조를 모방해 새로운 3D 프린터 잉크를 만들기로 했다. 그 후 여러 가지 실험을 거쳐 철분과 인산염을 각각 함유한 두 가지 액체를 첨가하면 산타바르바라이트와 비슷한 광물 입자가 박혀 있는 잉크 성분을 만들 수 있다는 사실을 알아냈다.

그런데 이 잉크는 놀랍게도 철과 인산염을 얼마나 첨가하느냐에 따라 최종적인 물리적 특성이 달라졌다. 즉, 그 성분들을 많이 첨가할수록 더 많은 나노 입자가 형성되어 더욱 단단해지는 것.

이러한 방식으로 첨가물을 조정함으로써 연구진은 오징어나 고무처럼 유연한 물체에서부터 뼈처럼 단단한 물체를 만드는 데 성공했다. 이 연구 결과는 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 5월 31일자에 게재됐다.

3D 프린터로 인쇄하기 직전에 첨가물의 비율을 바꾸면 강도가 극적으로 변하는 소재를 마음대로 만들 수 있는 이 기술은 요즘 급부상하고 있는 소프트 로보틱스 분야에서 유용할 수 있다. 소프트 로보틱스란 기존의 딱딱한 로봇과는 달리 부드러운 로봇을 만드는 공학 분야다.

더크 조에스터 교수는 “동일한 구조물에서 어떤 부위는 딱딱하고 어떤 부위는 부드럽게 인쇄할 수 있다면 놀라운 일이 벌어질 것이다”라고 주장했다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-06-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터