세계 속씨식물 수가 30만 종이라면 진균 수는 380만 종으로 12배 이상이다. 두 생물군의 상호작용은 다양한 증상의 질병을 나타낸다.

진균 중에서도 보통 버섯과 같이 상리 공생을 하는 종이 있다면, 기생하는 종이 있다. 재미있는 점은 식물에 기생하는 진균 중 종의 번영을 위해 식물의 기관을 변형시키거나 모습을 바꾸기도 한다.

균류 연구는 워낙 크기가 미세해 관찰이 쉽지 않았다. 현미경 기술과 유전자분석 연구가 발달하면서 균류의 이런 기이한 현상을 해석할 수 있게 됐다.

곰팡이의 주도면밀한 생존법

베리류에 종종 걸리는 과실 미이라병 병원균인 모닐리니아 백시니(Monilinia vaccinii–corymbosi)은 진균의 일종인 곰팡이가 베리류 새싹에 자리 잡아 1차 감염을 시작으로 회갈색이나 진한 갈색을 띠게 한다. 하지만 달콤한 향을 내뿜고, 병반에서 자외선을 발현해 꿀벌을 끌어들인다.

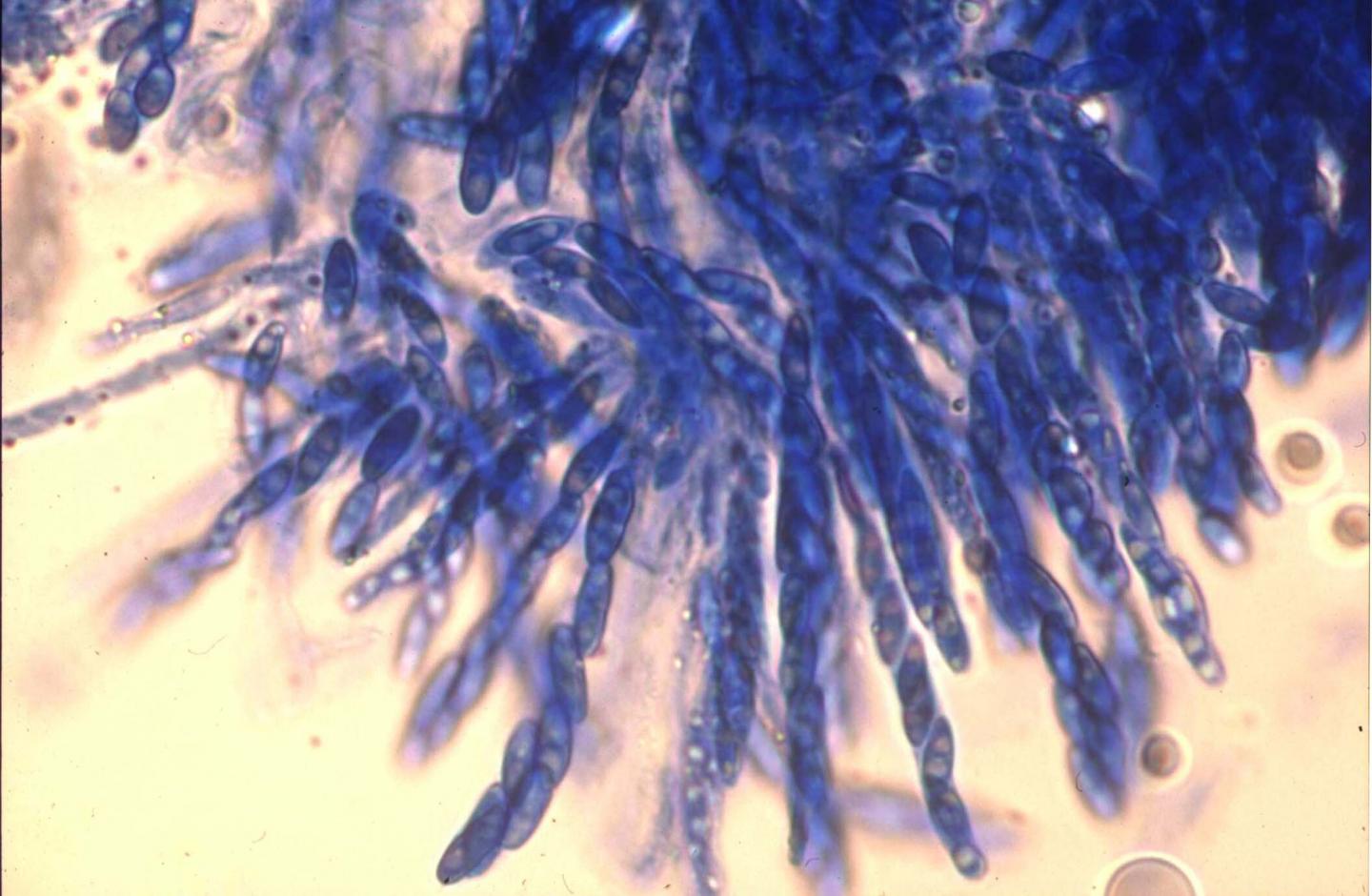

특이한 현상은 2차 감염인데, 꿀벌을 통해 포자가 다른 꽃 암술머리에 묻히면서 2차 감염이 시작된다. 균사는 식물의 화분관 생성과 유사한 방식의 관을 형성해 식물 내부에 안착한다. 분생 포자 생산은 숙주식물의 개화 기간과 일치한다는 점이 특이점이다.

가짜 꽃(Pseudoflowers)을 만드는 담자균에 속하는 녹병균 사례도 종종 보고됐다. 가짜 꽃 형성은 식물과 곰팡이 상호 작용 중 드문 현상이다. 녹병균 종류인 우로미시스 피시(Uromyces pisi)는 솔잎대극(Euphorbia cyparissias)을 감염시킨다. 잎을 변형시켜 솔잎대극과 다른 노란 잎의 장미 형태 가짜 꽃을 만든다.

솔잎대극을 감염시키는 피시 녹병균은 암수 개체가 별개로 존재하고 유성생식을 한다. 이 가짜 꽃은 솔잎대극의 꽃 개화시기에 만들어 곤충 방문에 이득을 본다. 스위스 취리히 연방공과대학의 모니카 펀더 박사 연구진은 실험을 통해 녹병균은 곤충에 의지해 유성생식을 완수하고 진짜 꽃과 매개곤충 방문을 위해 경쟁하는 것으로 나타났다.

녹병균인 푹시니아 모노이카(Puccinia monoica)도 애기장대와 가까운 친척인 보케라 스트릭타(Boechera stricta) 잎에 노란 장미꽃 모양의 가짜 꽃을 만들어 낸다. 이 유사 꽃은 색, 향기, 즙이 동시에 발생해 곤충을 끌어들인다. 과학자들은 2013년에 모노이카가 만드는 가짜 꽃이 숙주식물의 유전자를 재조정하는 31개 식물 유전자를 찾아냈다. 특히 곰팡이가 향과 관련한 휘발성 물질 생산 경로를 촉진하는 것으로 나타났다.

꽃 자체 기생하는 곰팡이…꽃색, 향, 호르몬까지 닮다

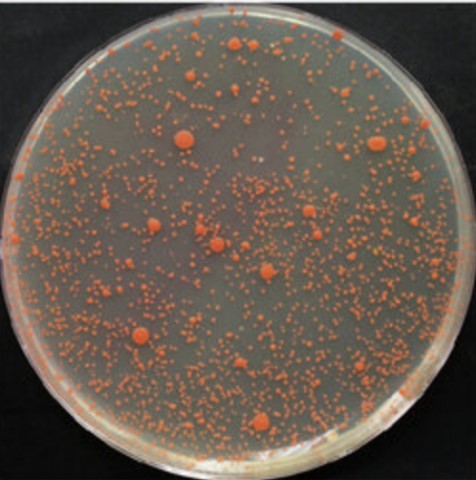

최근에 발견한 곰팡이가 만들어 내는 가짜 꽃은 지금까지 발견한 것보다 조금 더 영리하다. 푸사리움 자이로필름(Fusarium xyrophilum)라는 진균으로 불완전균류에 속하는 곰팡이다.

자이로필름이 만들어 낸 가짜 꽃은 브라질과 인접한 가이아나에서 발견됐다. 자이리스(Xyris) 풀꽃에 기생하는 이 곰팡이는 기존 다른 곰팡이가 잎을 변형한 것과 달리, 자이로필름은 자이리스 꽃에 기생해 실제 꽃과 비슷한 형태와 색의 꽃잎과 향기를 만들어냈다.

이 가짜 꽃 곰팡이를 처음으로 발견한 미국 스미소니언 국립자연사박물관의 케네스 워닥 박사는 “일반 꽃과 달리 더 진한 노란색을 띠고, 질감은 스폰지와 같다”고 설명했다.

자이로필름이 만들어내는 가짜 꽃은 앞술, 수술, 꽃밥 등은 없지만, 실제 꽃의 생애 방식과 수분 방법까지 유사하게 실제 꽃을 모사한다. 오히려 실제 꽃보다 개화 시간을 길게 가져 포자의 전파 확률을 높인다.

연구진은 가짜 꽃에서 자외선 반사 색소인 메틸화합물과 지방산을 찾아내고, 향을 내는 휘발성 물질 10개도 발견했다. 또 가짜 꽃은 식물호르몬 유전자인 옥신과 사이토키닌 생합성 유전자도 보유하고 있었다. 가짜 꽃의 옥신은 숙주 식물의 개화를 막고, 꽃 발달을 억제하는 것으로 확인됐다.

논문 공동저자이면서 미국 농무부 농업연구서비스의 케리 오드넬 박사는 “지구에서 발견된 유일한 예”라고 말했다. 연구진은 곰팡이와 숙주식물의 결합 형태가 공진화 때문인지, 숙주식물이 주도했는지 추가적인 평가와 연구가 필요하다고 설명했다.

- 정승환 객원기자

- biology_sh@daum.net

- 저작권자 2021-02-25 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터