애완견이 꼬리를 흔들며 주인의 얼굴을 빤히 쳐다보는 모습은 마치 사람처럼 얼굴 표정 속에서 나타나는 감정과 기분을 잘 헤아리는 것 같아 보인다.

그러나 사람과 개의 뇌가 시각 정보를 처리하는 방식에는 현저한 유사점과 차이점이 있다는 사실이 밝혀졌다. 개들은 상대를 볼 때 얼굴을 살피기에 앞서 먼저 같은 종인지를 파악한다는 것이다.

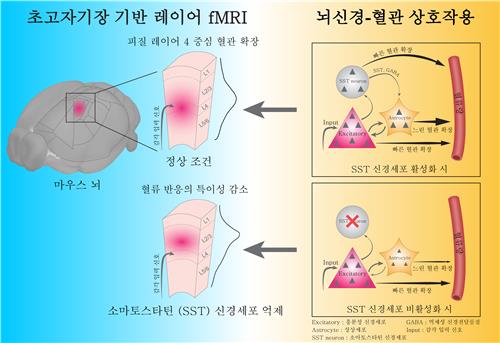

헝가리 외트보스 로란(Eötvös Loránd)대 동물행동학과 연구팀은 사람과 개의 뇌에 대한 기능성 자기공명(fMRI) 영상 연구를 통해 새로운 사실을 확인하고 이를 ‘신경과학 저널’(The Journal of Neuroscience) 5일 자에 발표했다.

개 20마리와 사람 30명의 fMRI 비교 실험

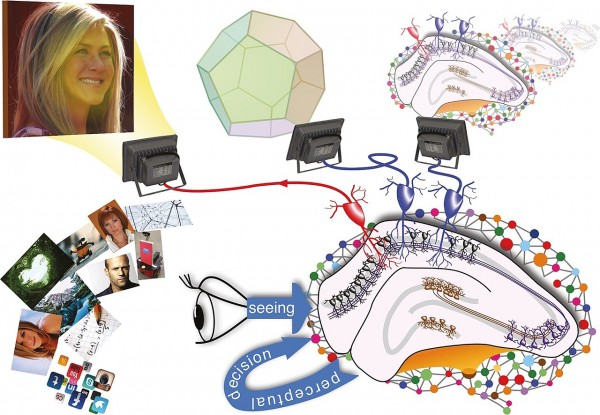

얼굴은 인간의 시각 커뮤니케이션 중심에 위치한 대상으로서, 사람은 얼굴 인식 처리를 위한 전용 신경망을 가지고 있는 것으로 알려져 있다.

개도 또한 상대 얼굴에 주의를 기울이고 눈 접촉과 얼굴에 나타난 감정을 읽는데 탁월하다. 그러나 의사소통을 하기 위해서는 추가적인 신체 신호가 필요한 것으로 보고 있다.

그러면 개의 뇌도 인간의 뇌처럼 얼굴 처리에 특화된 신경망이 존재할까?

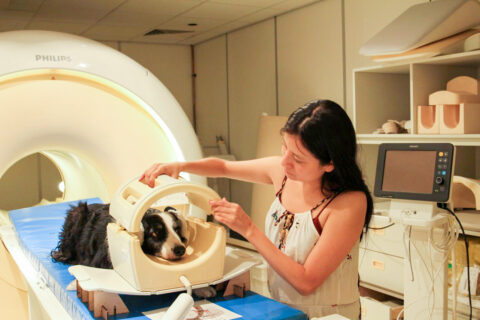

연구팀은 사람과 개의 뇌가 다른 개체의 시각 정보에 대해 나타내는 반응의 유사점과 차이점을 조사하기 위해 개 20마리와 30명의 사람에게 fMRI 촬영 실험을 했다.

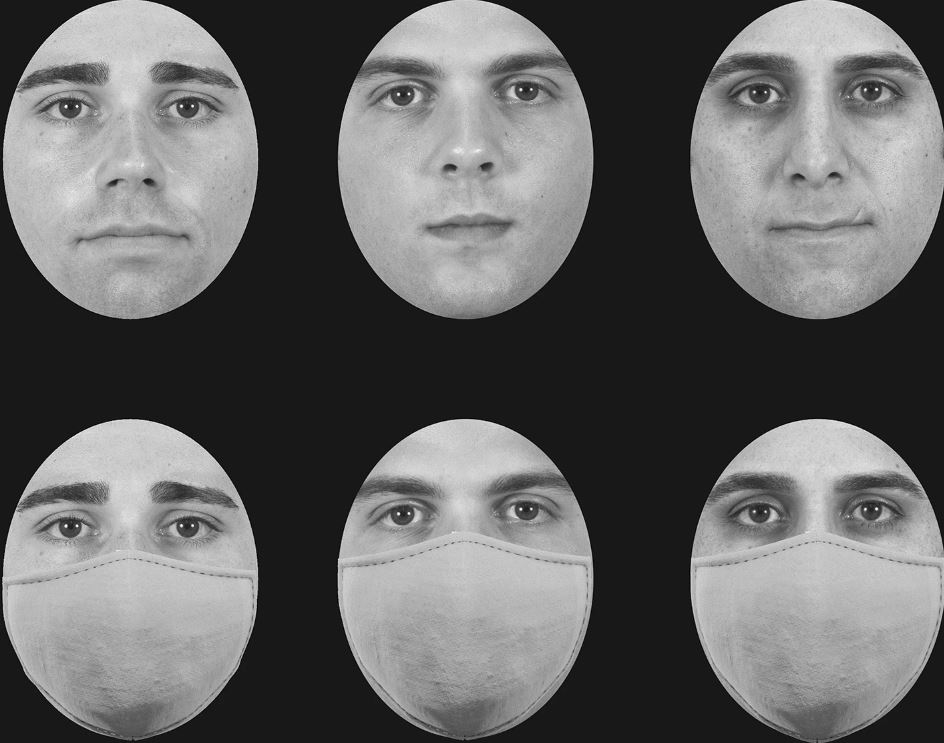

먼저 실험에 참가한 사람과 개들에게 사람과 개의 얼굴이 나타나는 짧은 비디오를 보여주고, 비교를 위해 개와 인간의 뒷머리도 보여주었다. 이 연구는 비침습적 시각 신경영상을 통해 비영장류와 영장류 종을 직접 비교한 최초의 연구다. <관련 동영상>

이번 연구는 살아 있으면서 어떤 제한을 받지 않는 개의 뇌를 스캔할 수 있는 극소수의 실험실 가운데 두 곳을 선택해 실시됐다. 연구를 수행한 헝가리 외트보스 로란대 동물행동학과와 멕시코 국립자치대 신경생물학과 연구소 연구팀은 지금까지 개에 대한 fMRI 연구로 수집된 자료보다 더 많은 뇌 반응 데이터를 확보했다.

개에서는 동종-선호도가 얼굴-선호도보다 앞서

시각 정보에 대한 반응의 유사성으로는, 개나 사람의 뇌 영역은 비디오에 자신이 속한 종의 개체가 보여지는가의 여부에 따라 그 비디오에 차별적으로 반응한다는 사실이 확인됐다.

논문 시니어 저자인 아틸라 안디치(Attila Andics) 교수는 “우리 연구그룹은 이번 연구에 앞서 사람과 개의 뇌가 음성 처리에서 유사한 대응 관계가 있다는 사실을 보여준 바 있다”고 말하고, “이번 연구를 통해 종을 감지하는 종 민감도(species-sensitivity)가 청각이나 시각 양식 모두에서 사회적 자극을 처리하는 포유류 뇌의 중요한 조직 원리임을 알게 됐다”고 밝혔다.

차이점과 관련해 이번 연구에서는 비디오에서 본 이미지가 얼굴인지 머리 뒤쪽인지를 부호화하는 뇌 영역을 개에게서는 발견하지 못했다. 반면 인간에게 이것은 중요한 구별점으로 생각되고 있다.

논문 제1저자인 노라 분포드(Nóra Bunford) 연구원은 “뇌 반응 패턴의 선호도 분석에 따르면 개에서는 동종 선호도(conspecific-preference)가 얼굴 선호도보다 우선적이며, 사람에게서는 얼굴 선호도가 동종 선호도보다 더 우선적인 것으로 확인됐다”고 설명하고, “이것이 근본적인 차이점”이라고 강조했다.

분포드 연구원에 따르면 이는 포유류 전반에 걸쳐 얼굴 인식에 대한 대뇌 피질 특성화에 상당한 차이가 있을 수 있음을 보여준다는 것.

분포드 연구원은 “실제로 이번 연구는 개의 뇌에서 ‘얼굴 영역’을 발견했다고 주장하는 이전의 개 fMRI 연구를 새롭게 조명해 볼 수 있다”며, “이런 연구들에서 개의 얼굴에 대해 강한 작용이 나타났다고 보는 것은 얼굴-선호 뇌 영역이 아니라 개-선호 영역을 가리킨다”고 지적했다.

비교 신경영상 통해 사회적 뇌 기능 진화 이해

연구팀은 또한 비디오에 대해 유사한 활동 패턴을 보이는 개와 인간의 뇌 영역을 확인했다.

논문 제1 공저자인 멕시코 국립자치대 라울 에르난데스-페레스(Raúl Hernández-Pérez) 연구원은 “표현의 유사성 분석(representational similarity analysis)을 통해 여러 종들 간의 뇌 활동 패턴을 직접 비교할 수 있다”고 말하고, “흥미롭게도 개와 인간의 뇌 활동 패턴의 유사성은 신체적 매칭(개의 뇌에서 개 얼굴에 대한 활동과 인간의 뇌에서 개 얼굴에 대한 활동 비교)보다 기능적 매칭(개의 뇌에서 개 얼굴에 대한 활동과 인간의 뇌에서 인간 얼굴에 대한 활동 비교)에서 더 강했다”고 설명했다.

안디치 교수는 “종 민감도의 유사성과 차이점은 개와 인간 모두에 걸쳐 시각을 통한 사회적 처리(visuo-social processing)의 구성 원리에서 기능적 유사성과 차이점을 모두 시사한다”며, “이는 계통발생학적으로 멀리 떨어진 포유류에 대한 비교 신경영상을 통해 사회적 뇌 기능들이 어떻게 구성되고 진화했는지를 더욱 잘 이해할 수 있음을 다시 한번 보여준다”고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-10-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터