영장류 종의 초기 배아 발생 기간 동안 분자와 세포에서 어떤 일이 일어나는지에 대해 알려진 바가 거의 없다.

이 분야에서 명성을 얻고 있는 중국과 미국 과학자팀은 영장류 배아(embryos)를 실험실에서 더 오래 자라도록 하는 방법을 창출해, 처음으로 배아 핵심 발달과정의 분자적 세부사항들을 밝혀냈다.

이번 연구는 인간이 아닌 영장류 세포에서 이루어졌으나, 초기 인간 배아 발달에 관한 직접적인 시사점을 던져준다.

과학저널 ‘사이언스’(Science) 10월 31일 자에 발표된 이번 연구 결과는 초기 배아 발달에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 한편, 재생의학 발전을 위한 가능한 접근 방법을 모색하는 데 도움을 줄 것으로 보인다.

착상 후 발달 양상 밝히는 데 도움

논문 공동 교신저자인 미국 소크(Salk) 연구소 유전자 발현 연구실 후안 카를로스 이즈피수아 벨몬트(Juan Carlos Izpisua Belmonte) 교수는 “이번 연구는 초기 배아 발달과정의 블랙박스를 처음으로 열어 보였다”고 연구 의의를 밝혔다.

그는 “이제 각 배아 단계를 통해 세포들이 어떻게 발달해 가는지, 발달에 필요한 요소들은 무엇인지 관찰할 수 있게 되었고, 이는 다양한 세포와 조직 생성을 위한 더 나은 옵션을 창출하는 데 도움을 줄 것”이라고 덧붙였다.

중국 쪽 논문 공동 교신저자인 웨이지 지(Weizhi Ji) 쿤밍 과학기술대 영장류 중개의학연구소장은 “영장류 장배 형성(gastrulation)의 기초가 되는 세포 및 분자적 메커니즘을 이해하기 위해 3년 전 중국에서 원숭이 배아 배양 실험을 시작했다”고 전하고, “연구팀이 오랫동안 비인간 영장류 연구에 대한 체계적인 전문지식을 쌓아오고, 체외 수정 플랫폼 같은 잘 확립된 생식 연구 시스템을 갖춘 덕분에 목표를 달성할 수 있었다”고 설명했다.

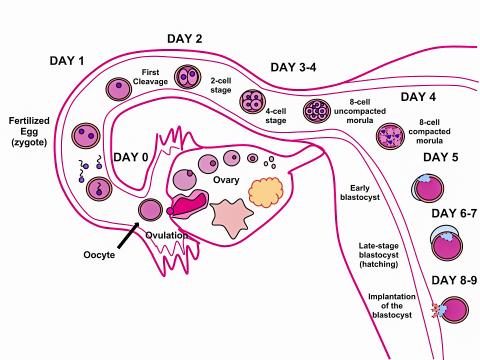

그는 이번 연구가 이전에는 알려지지 않은 인간 배아의 착상 후(post-implantation) 발달 양상을 밝히는 데 도움을 줄 것이라고 말했다. 착상이란 배아가 자궁 내벽에 붙어 모체로부터 산소와 영양분을 받을 수 있는 상태가 되는 것으로, 착상된 배아는 태아로 자라나게 된다.

장배 형성 관찰

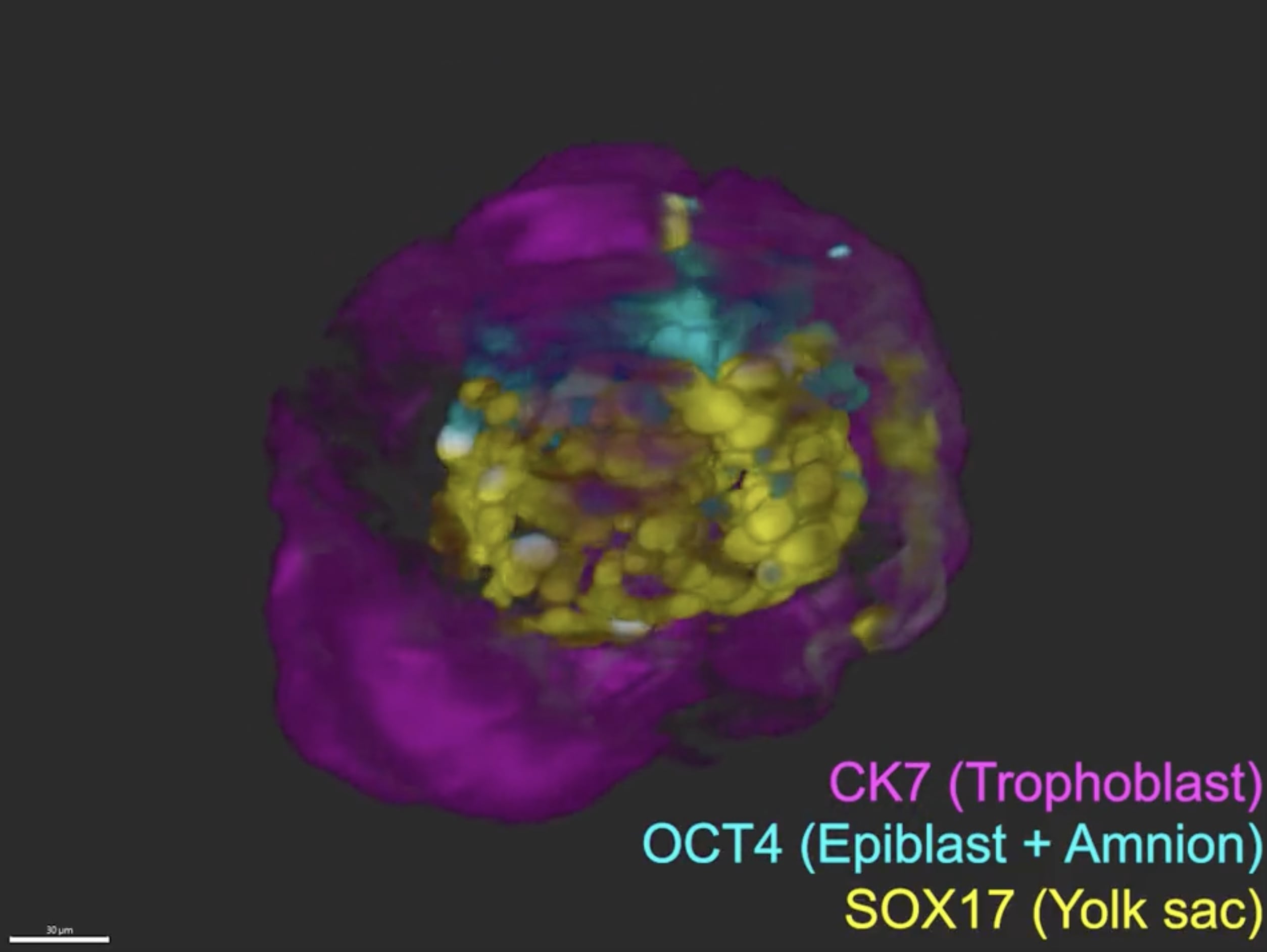

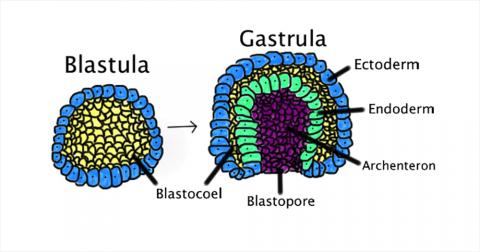

연구팀은 장배 형성이라 불리는 초기 배아 발달의 중요 단계를 연구하고자 했다. 장배 형성은 발달 중인 배아가 장배(gastrula)라고 불리는 다층 구조로 변형될 때 일어나는 현상으로, 이 장배로부터 미래의 모든 조직과 기관이 생겨나게 된다.

장배의 한 층은 폐와 위장관 및 간이 되고, 다른 층은 심장과 근육 및 생식기관, 그리고 세 번째 층은 피부와 신경계를 형성하게 된다.

그러나 과학자들은 초기 배아에 쉽게 접근하기가 어려워 영장류에서 이 과정을 이끄는 분자적 및 세포적 동인이 무엇인지 잘 알지 못했다.

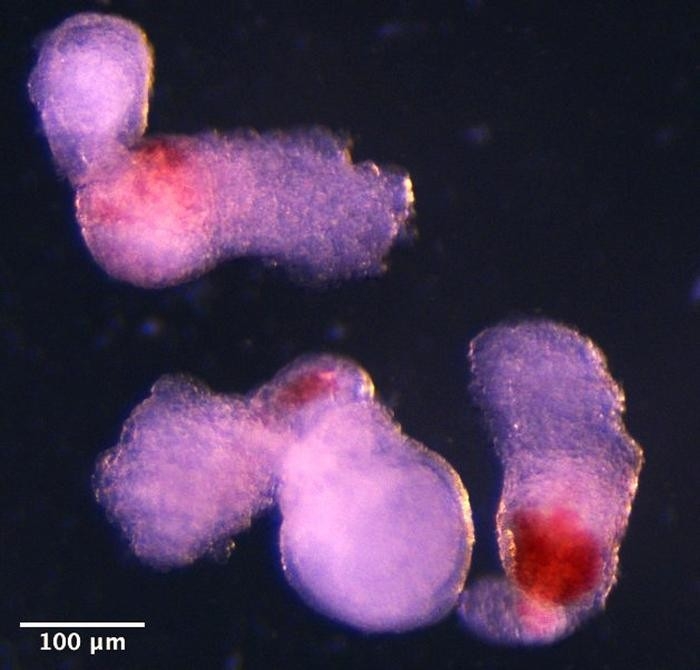

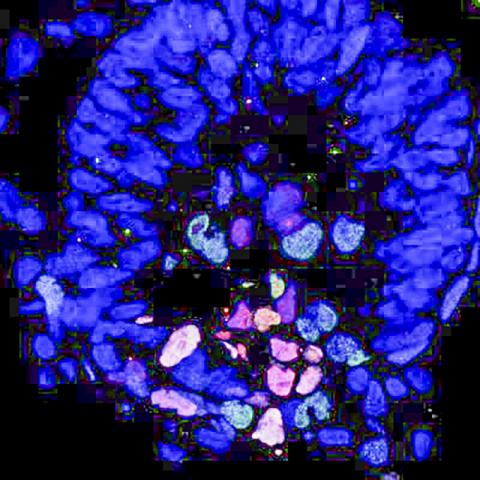

논문 공저자인 준 우(Jun Wu) 텍서스대 남서의료원 조교수는 “우리 목표는 발달 과정을 연구하기 위해 초기 시점부터 영장류 배아를 배양하는 것이었다”고 말하고, “초기 영장류 발달 기간 동안 모양과 크기 및 이동 패턴은 물론 다른 유형의 세포들을 어떻게 생성하는지를 관찰하기 위해 매일 배아를 살펴봤다”고 설명했다.

“초기 배아 발달 건강 유무 확인 가능”

연구팀은 이 중요한 변화를 더욱 심도 있게 연구하기 위해 이전에 수립한 배아 배양 실험 계획안(프로토콜)을 수정해 초기 영장류 배아를 실험실 조건에서 20일까지 발달시켰다. 이전에는 배양된 영장류 배아를 임신 2주 이내로만 유지할 수 있었다.

연구팀은 새로운 프로토콜을 사용해 배양된 배아 안의 세포들이 장배의 각 층을 향해 명확한 발달 궤적을 나타냈다는 사실을 발견했다. 이 결과는 이러한 성장을 위해 몇 가지 분자적 세부사항이 필요하다는 것을 보여주었다.

이 데이터는 또 줄기세포 분화(특성화)를 더욱 잘 연구하기 위해 배양된 배아 지속기간을 20일로 연장하는 데 도움이 되는 자료로 활용될 수 있다.

이즈피수아 벨몬트 교수는 “이번 연구 결과는 영장류의 배아 발달에 핵심적인 통제 네트워크와 신호 경로 일부를 밝혀준다”고 말하고, “이 시스템은 초기 영장류 발달과정이 건강한지 혹은 질병이 있는지를 실험실에서 조사할 수 있는 더 나은 전략 개발의 기초와 자원을 제공한다”고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-11-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터