지금 인류는 우주에 대한 지식을 어느 정도 확보하고 있을까.

12일 천체물리학자 엔단 시겔(Ethan Siegel) 박사는 ‘포브스’ 지를 통해 최근 우주에 대한 지식의 양이 급팽창하고 있다고 밝혔다.

지난 2015년 인류는 중력파를 전혀 관측하지 못하고 있었다. 그러나 2016년 2월11일 미국에 있는 중력파 관측장비 라이고(LIGO)에서 중력파를 검출한 이후 지금까지 11번에 걸쳐 중력파를 관측했다. 내년에는 수백 건의 중력파 관측이 가능할 것으로 보인다.

20여개 거대 망원경 동원, 먼 거리 블랙홀 관측

1990년대까지만 해도 과학자들은 태양계 바깥에 어떤 행성들이 존재하는지 알지 못하고 있었다. 그러나 지금 인류는 태양계 외부의 행성들을 수천 개나 관측하고 있는 중이다. 그중에는 지구와 유사한 행성들도 다수 포함돼 있다.

과학자들은 또 우주 팽창에 이어 우주가 가속팽창하고 있다는 사실을 알아냈다. 그리고 우주 안에 얼마나 많은 은하들이 존재하는지도 밝혀내고 있는 중이다.

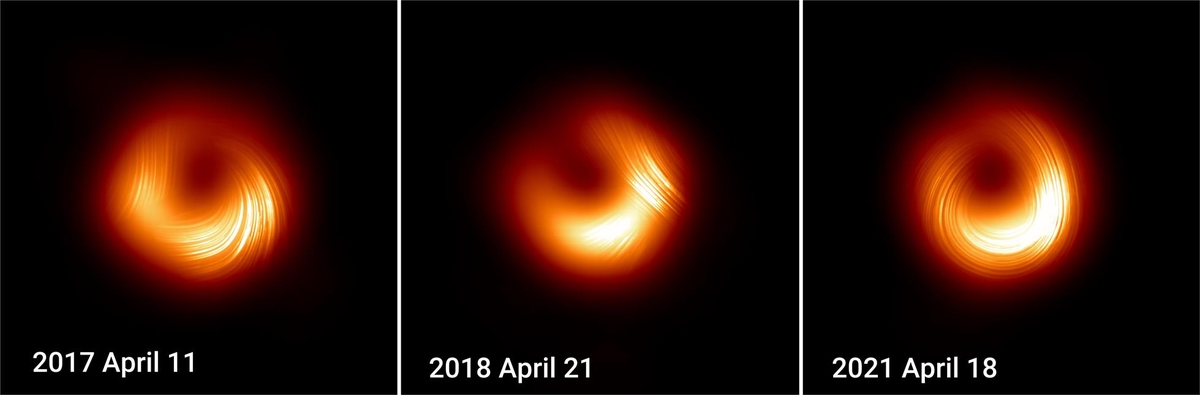

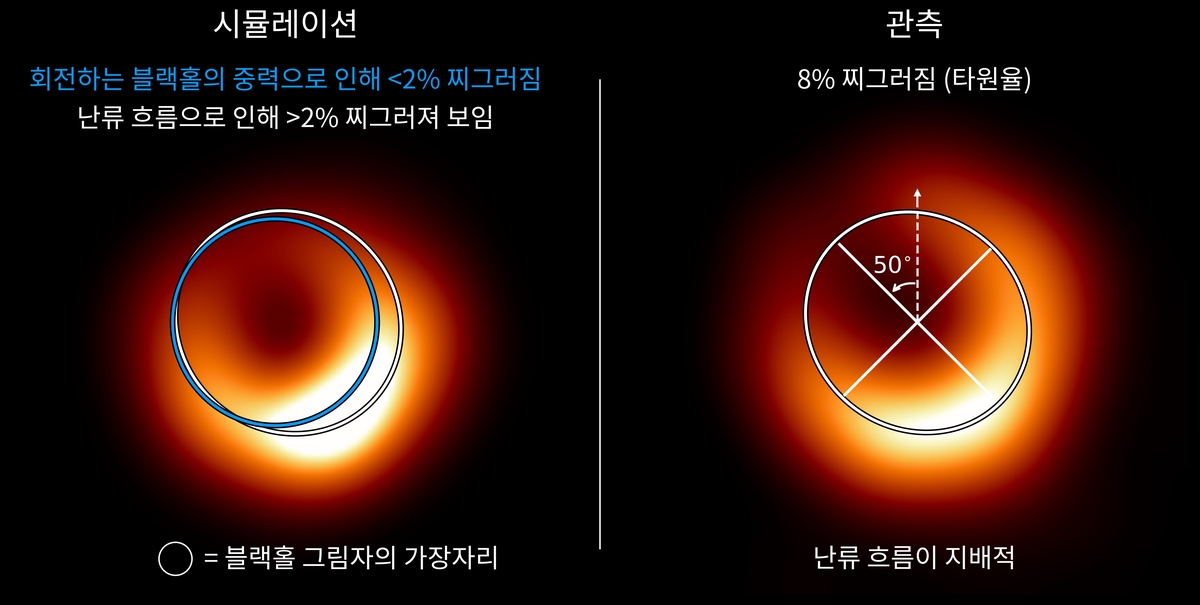

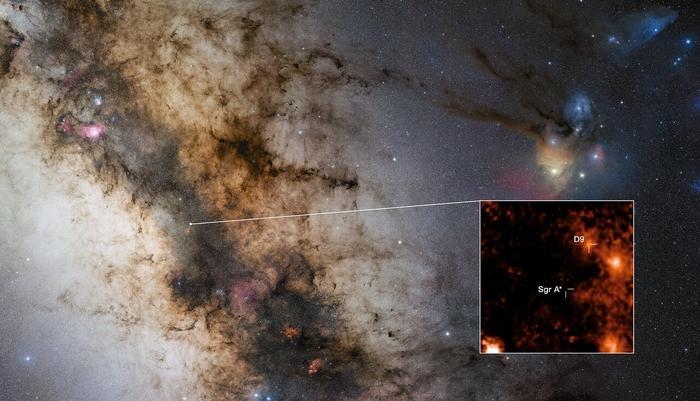

그리고 내년에는 사상 최초로 우주와 블랙홀의 경계가 되는 ‘사상수평선(event horizon)’을 영상화할 계획이다. 과학자들은 이 ‘사상수평선’에 대한 데이터를 이미 충분히 확보해놓고 있다.

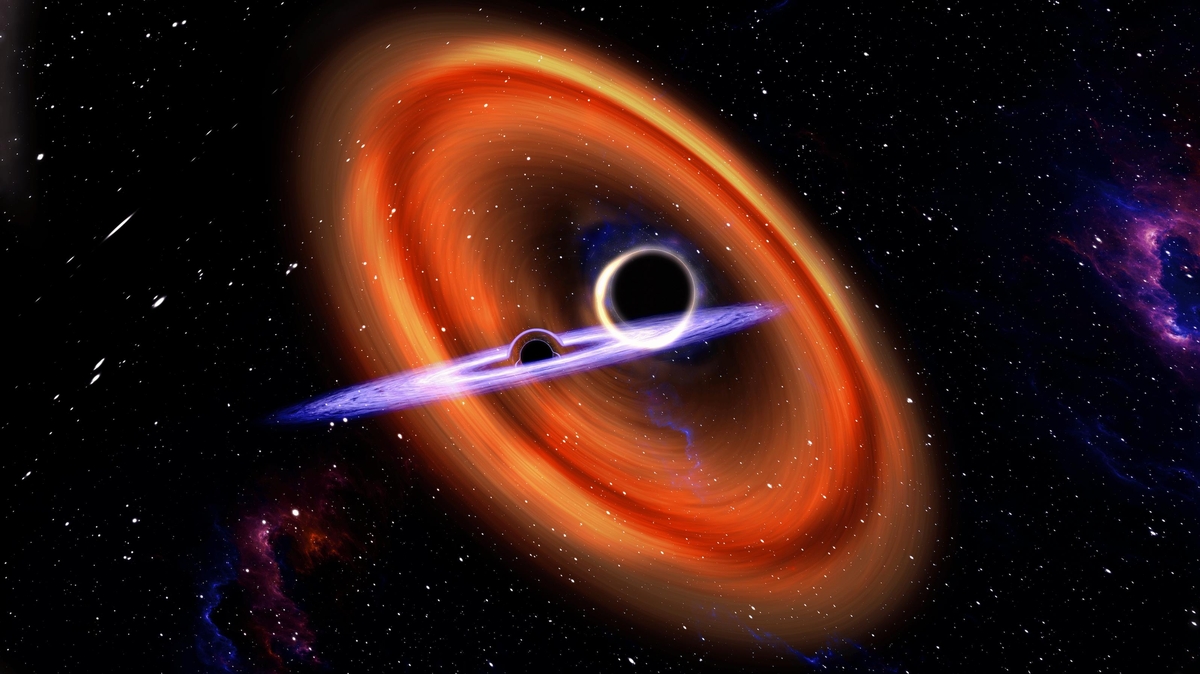

시겔 박사는 “지금 블랙홀은 과학자들에게 손쉬운 관측 대상이 되고 있다”고 말했다. 빛을 발산하지 않는 대신 관측을 가능하게 하는 엄청난 중력을 발산하고 있기 때문.

이 중력을 통해 블랙홀의 속성을 추론한 후 ‘사상수평선’과 관련된 데이터를 축적할 수 있었다는 것이 시겔 박사의 설명이다.

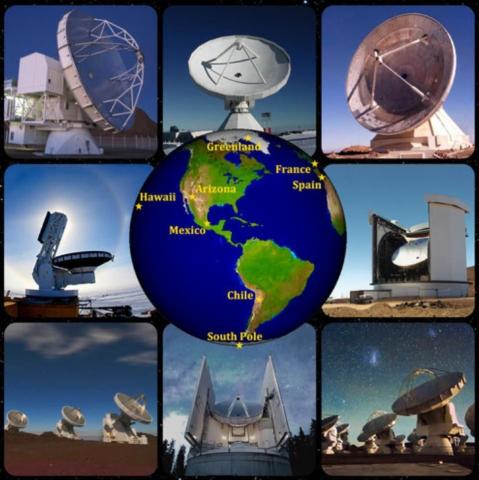

현재 MIT, 하버드 스미소니언 천체물리학 연구소는 중력 측정을 위해 세계 34개 천문대‧대학교와 협력해 ‘이벤트 호라이즌 망원경(EHT, Event Horizon Telescope)’ 프로젝트를 진행 중이다.

EHT 프로젝트는 ‘초장기선 간섭 관측법(VLBI, very-long-baseline interferometry)’이라는 방식으로 블랙홀의 신비를 밝혀낼 계획이다. 이는 동일 크기의 전파망원경 여러 대를 네트워크화시킴으로써 가상적인 하나의 초거대 전파망원경으로 우주를 관찰하는 것과 같은 효과를 얻는 기술이다.

전통적인 개념에서 망원경의 크기는 우주를 관측할 수 있는 범위와 비례한다. 빛을 흡수하는 망원경의 디쉬(dish)가 커지는 것은 지구로 전해지는 빛을 가능한 많이 흡수하기 위해서다.

문제는 망원경 크기를 무한정 넓힐 수 없다는 것이다. 초거대 질량의 블랙홀이 존재하는 은하계의 ‘궁수자리 A (Sagittarius A*)’를 관측하기 위해서는 지구 크기 정도의 전통적 개념 망원경이 필요하다.

기술 혁명으로 초고해상도 영상 재현 가능

이런 문제로 인해 지금까지의 블랙홀 관측은 한계에 부딪혔다.

그러나 ‘초장기선 간섭 관측법’은 이를 극복하게 도와준다. 2대의 안테나에 도달하는 시간차(지연시간)를 이용해 두 지점간의 거리(Baseline)를 기하학적으로 산출하는 것이 가능하다.

과학자들은 블랙홀이 주변 물질을 집어삼키는 에너지에 의해 형성되는 거대 발광체 퀘이사(QUASAR)의 전파를 2개 지점 이상에서 동시에 수신, 수천 km 이상의 거리를 mm 수준으로 축소해 측정하기 시작했다.

EHT 프로젝트에서는 블랙홀 관측을 위해 남극에서부터 유럽, 남아메리카, 아프리카, 북아메리카, 호주, 그리고 남태평양의 섬들에 이르기까지 다양한 지역에 설치된 약 20개의 거대 망원경을 동원하고 있다.

그리고 이들 망원경을 하나의 글로벌 망원경으로 동시 가동하며 망원경의 해상도(resolution)를 크게 향상시켰다.

시겔 박사에 따르면, 과학자들은 이를 통해 15 마이크로아크세턴드(μas, microarcsecond)의 정확성을 확보했다.

이는 40만km 떨어진 곳에서 작은 파리 한 마리를 정확히 식별해낼 수 있는 수준이다. 지구와 달의 거리가 38만km인 점을 감안했을 때 해상도가 어느 정도인지 추정이 가능하다.

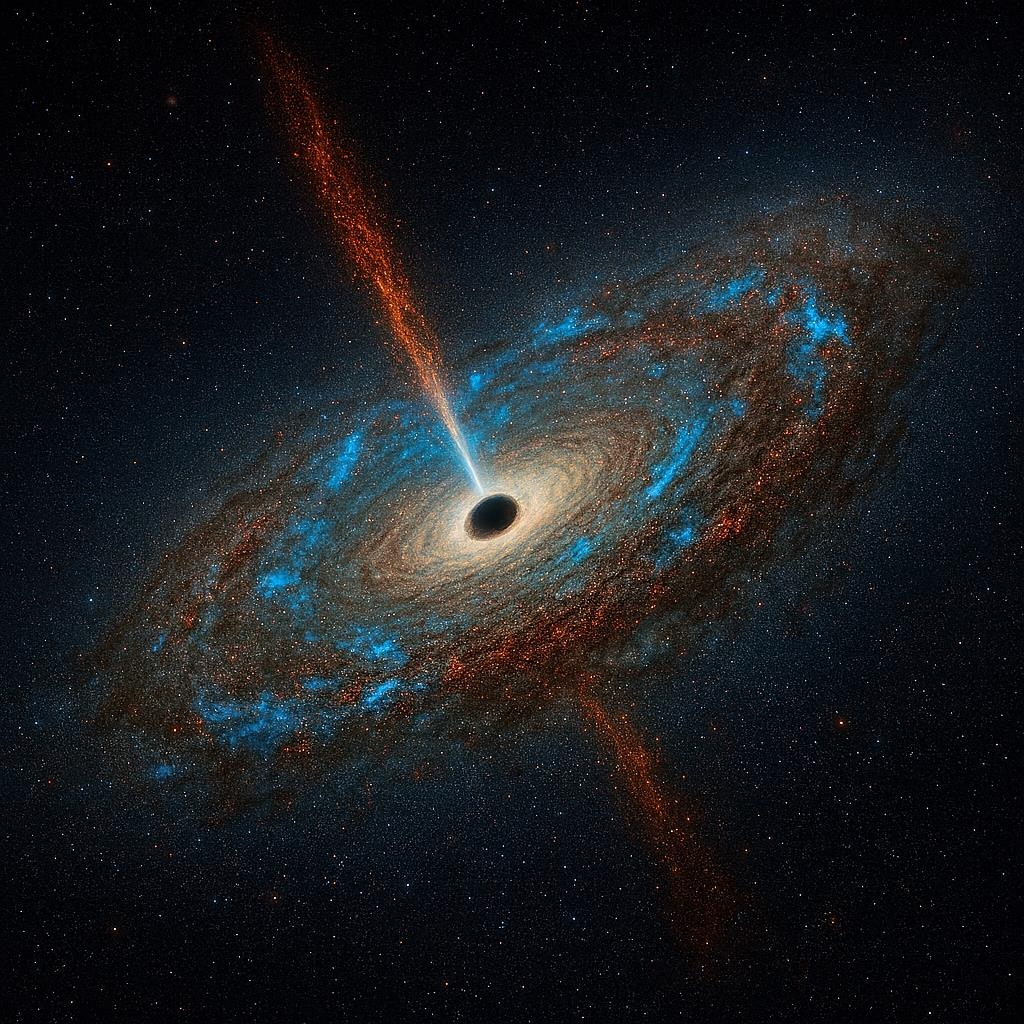

지금까지 발견된 가장 큰 블랙홀은 처녀자리 ‘M87’ 은하 중심부의 것으로 질량이 태양의 약 63억 배에 달한다.

은하계에서 가장 큰 블랙홀은 ‘궁수자리 A (Sagittarius A*)’ 중심부에 있다. 태양 질량의 약 400만 배다.

시겔 박사는 “EHT를 통해 지구로부터 5000~6000만 광년 떨어져 있는 이 블랙홀을 은하계에 있는 블랙홀 ‘궁수자리 A (Sagittarius A*)’보다 약 1000배 더 크게 초고해상도(ultra-high-resolution)로 관측이 가능하다”고 말했다.

한편 EHT말고도 최신 기술을 접목한 거대 망원경들이 전 세계에서 활약하고 있다.

그중 대표적인 것이 미국 애리조나주 그레이엄 산에 있는 ‘거대 쌍안 망원경(LBT, Large Binocular Telescope)’이다. 이는 목성을 돌고 있는 위성에서 화산이 폭발했을 경우, 그 이미지를 재현할 수 있는 수준의 해상도를 가지고 있다.

북미가 협력해 칠레의 아타카마에 세운 초대형 전파망원경 ‘알마(ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)’도 최근 관측기술 혁명을 이끌고 있는 망원경이다. 66개의 거대 전파망원경이 연계해 그동안 몰랐던 우주의 비밀을 밝혀내고 있다.

칠레 수도 산티아고 소재 ‘디에고 포르탈레스 대학(UDP)’ 디아스 산토스(T. Díaz-Santos) 박사는 지난 11월 ‘알마’를 통해 124억 광년 떨어진 은하 ‘W2246-0526’을 관측했다. 그는 이어 그 주위 은하로부터 빨려 나온 물질이 은하 ‘W2246-0526’을 향해 뻗은 조석 꼬리도 발견한 바 있다.

이렇게 최근 천체물리학을 통해 우주에 대한 비밀이 속속 밝혀지고 있다.

그 이면에 빛을 다룰 수 있는 과학기술 혁명이 있다. 이 혁명이 블랙홀 관측을 포함한 천체물리학 전체를 향후 어떻게 변화시킬지 가슴 설레게 하고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-12-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터