사람은 잠이 들어도 완전히 의식을 잃어버리는 것이 아니다. 꿈을 꾼다.

그러나 아침에 돼 정상적인 활동을 시작하게 되면 사람들은 꿈에 대한 기억을 잊어버린다. 중요한 일이 아니라고 여기기 때문이다.

많은 사람들은 꿈 이야기를 바보 같은 이야기, 혹은 극히 개인적인 이야기로 간주하곤 한다.

그러나 과학자들에게 수면은 중요한 일이다. 렘(REM) 수면상태는 사람의 정신‧육체 건강에 큰 영향을 미친다.

영화 ‘헝거 게임’은 악몽의 원리 적용해

11일 ‘뉴욕타임스’에 따르면 최근 과학자들이 꿈에 대한 새로운 사실들을 밝혀내면서 꿈에 대한 인식이 차츰 달라지고 있다.

어떤 연구 결과는 ‘꿈이 기억들을 회상하면서 필요 없는 정보들을 제거하고 필요한 부분을 모아 통합하는 일을 돕고 있다’는 주장을 펴고 있다. 꿈이 사람들의 경험과 생각을 돕는 그라운드라는 주장도 있다.

최근 가장 주목받고 있는 가설은 일종의 시뮬레이션 이론이다.

사람들의 근심과 걱정을 꿈이라는 위험성이 적은 환경으로 가져가 실제로 실험을 해보게 하고, 있을지 모를 슬픔과 트라우마(trauma)을 미연에 방지한다는 것.

핀란드의 뇌과학자 안티 레본수오(Antti Revonsuo) 교수는 꿈을 위협적인 사건에 대한 시뮬레이션으로 보고 있다. 현실에서의 위험을 인식하고 꿈을 통해 위험을 대처해나갈 방법을 강구할 기회를 제공해준다는 설명이다.

그는 이런 꿈의 과정을 시연몽이라고 설명하고 있다.

레본수오 교수는 “선사시대 인류가 위험한 자연환경 속에서 살아가면서 생존을 위해 시뮬레이션과 같은 시연몽을 꾸기 시작했으며, 이런 꿈을 통해 자연의 공격과 위협을 극복해나갔다”고 주장했다.

꿈에 대한 그의 이론은 실험을 통해 일부 입증되고 있다.

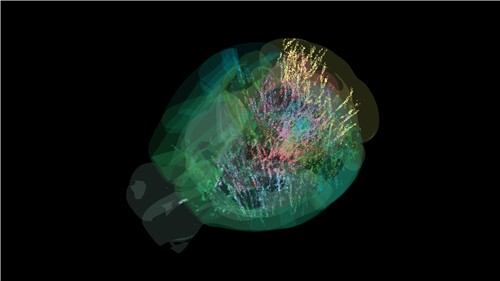

과학자들이 쥐의 뇌로부터 꿈을 꾸면서 자는 잠, 즉 REM 수면 기능을 제거한 후 미로가 있는 실험 장치에서 그 반응을 살펴 본 결과 나아길 길을 찾거나 위험 시설을 탐지하는데 큰 어려움을 겪고 있었다.

이런 난감한 상태를 소재로 한 영화가 인기를 끌고 있는 것도 어떻게 보면 꿈의 영향이다.

‘헝거 게임(Hunger Games)’, ‘서바이벌(Survival)’ 등은 주인공이 죽음을 눈앞에 둔 게임 같은 상황에서 어떻게 살아남는지 극한상황을 극복해나가는 과정을 다룬 이야기다.

삶과 죽음의 미로 앞에서 사람들은 꿈을 꾼다는 것, 그리고 이를 통해 현실과 떨어져 있는 상황에서 난관을 극복할 방안을 찾는다는 것이 과학자들의 판단이다.

감성으로 인해 기괴한 꿈 만들어져

꿈에 대한 기고가로 활동하고 있는 여성 작가 엘리스 롭(Alice Robb)은 자신의 학창 시절 꿈을 기억하고 있다. 중요한 시험을 보러 가면서 바지를 입지 않고 외출하는 난감한 상황에 처했다는 것.

그녀는 이후에도 수차례 이 끔찍한 꿈에 대해 기억이 떠올랐고 수시로 자신이 바지를 입었는지 확인해보면서 근심하고 걱정했다고 회상했다.

그러던 중 2014년 프랑스 파리대학의 뇌과학자 이사벨 아르누프(Isabelle Arnulf) 교수의 연구 결과가 발표됐다. 719명의 의학부 학생들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 3분의 2가 시험을 보는 꿈을 꾸었다고 응답했다.

주목할 점은 시험 보는 꿈을 꾼 학생 중 거의 대부분이 엘리스 롭과 같은 패턴의 악몽을 경험했다는 것이다.

어떤 학생은 아침에 서둘러 시험장으로 가면서 시험장으로 가는 길을 잊어 버렸다고 응답했다. 어떤 학생은 시험 문제가 보이지 않는 잉크로 인쇄돼 문제를 읽지 못하는 난감한 상황에 처했다고 응답했다.

아루누프 교수는 악몽을 꾼 학생들이 어떤 상황에 처했는지 그 사례들을 분류했다. 그리고 학생들 사이에 놀라운 일치점이 있는 것을 발견했다.

시험을 많이 보는 고학년으로 올라갈수록 악몽을 꾸는 사례가 많아지고 있었다.

특히 성적이 매우 우수한 학생 5명의 경우 아침에 알람이 울리지 않아 시험장으로 가지 못하는 것 같은 끔찍한 꿈을 많이 꾸고 있었다는 사실을 확인했다.

이와 비슷하게, 꿈에 있는 스토리 대부분이 현실로부터 가져왔다는 주장이 최근 힘을 얻고 있는 중이다.

심리학자 프레드릭 스나이더(Frederick Snyder)는 600여 건의 꿈을 분석했다.

스나이더가 꿈에 있는 내용과 깨어있는 상황을 비교한 결과, 많은 꿈들이 놀라울 만큼 현실과 일치하고 있다는 사실을 발견했다.

600여 건의 꿈 내용 중 38%가 꿈에 있는 스토리를 추적해 현실에서 확인할 수 있을 만큼 꿈과 현실이 정확히 일치하고 있었다. 또 다른 43%의 사례들도 꿈과 현실의 경계가 모호할 정도로 유사한 상태인 것으로 나타났다.

꿈의 내용이 현실과 괴리돼 있는 이색적인 꿈은 5%, 현실과 완전히 다를 정도로 환상적인 꿈의 내용은 1%에 불과했다. 스나이더 박사는 전체 꿈 내용 가운데 90% 이상이 현실을 소재로 하고 있다는 논문을 발표했다.

그러나 의문은 여전히 남아 있다. 꿈이 현실과 밀접한 관계가 있다면, 어떤 상황에서 도저히 믿기지 않는 내용의 꿈이 왜 만들어지느냐는 것이다.

이와 관련 핀란드 투르쿠 대학의 크리스티나 살미발리(Christina Salmivalli) 교수는 레본수오 교수와 함께 학생들을 대상으로 꿈에 대한 새로운 분석을 시도했다.

그 결과, 살미발리 교수는 사람의 감성이 이상한 꿈을 꾸는 상황에 큰 영향을 미친다는 사실을 확인했다.

이 연구 결과는 아무리 이상한 내용의 꿈이라도 감성을 주도하고 있는 뇌의 영향을 받고 있다는 것을 의미한다. 최근 뇌 과학이 발전하면서 그동안 몰랐던 꿈의 비밀이 밝혀지고 있는 중이다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-11-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터