“오늘날과 같은 치열한 경쟁시대에 사회의 지속가능한 발전을 이루기 위해서는 국가와 지역의 경계를 넘어서는 글로벌 협력으로 혁신적 연구를 계속해 나가는 것이 바로 거대과학 연구 인프라의 사명이자 임무라고 생각합니다.”

13일 과총 50주년을 기념해 ‘과학기술을 통한 더 위대한 미래’라는 주제로 열린 ‘세계과학기술인대회(WCSE)’ 기조강연에서 롤프 디터 호이어 전 유럽입자물리연구소(CERN) 소장이 사회의 지속가능한 발전을 위한 거대과학 인프라의 임무에 대해 이처럼 강조했다.

거대과학 인프라의 사명은?

수많은 과학기술자 및 연구기관이 참여해 대규모로 통합적 연구개발을 수행하는 것이 바로 거대과학인데, 호이어 전 소장은 CERN을 거대과학의 대표적 사례로 들었다. 그는 “1953년 평화를 위한 과학이라는 비전으로 설립된 CERN은 현재 유럽 20개의 회원국에 의해 운영되고 있다”면서 “약 2500명의 스텝이 상시적으로 일하고 있으며 세계 85개국의 80여 대학과 연구소에서 약 8000명의 과학자들이 연구를 위해 CERN을 방문, 이용하고 있다”고 소개했다.

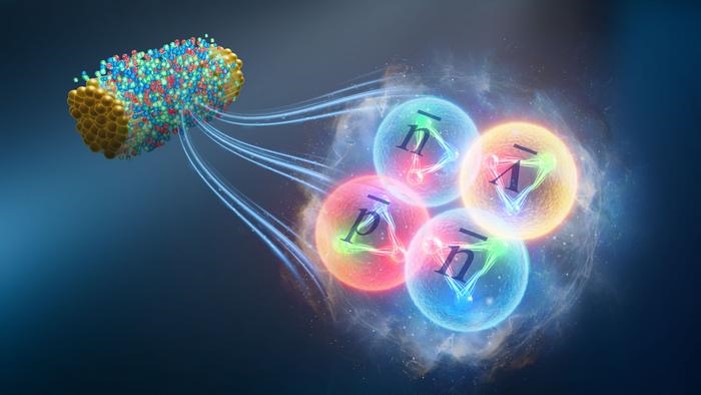

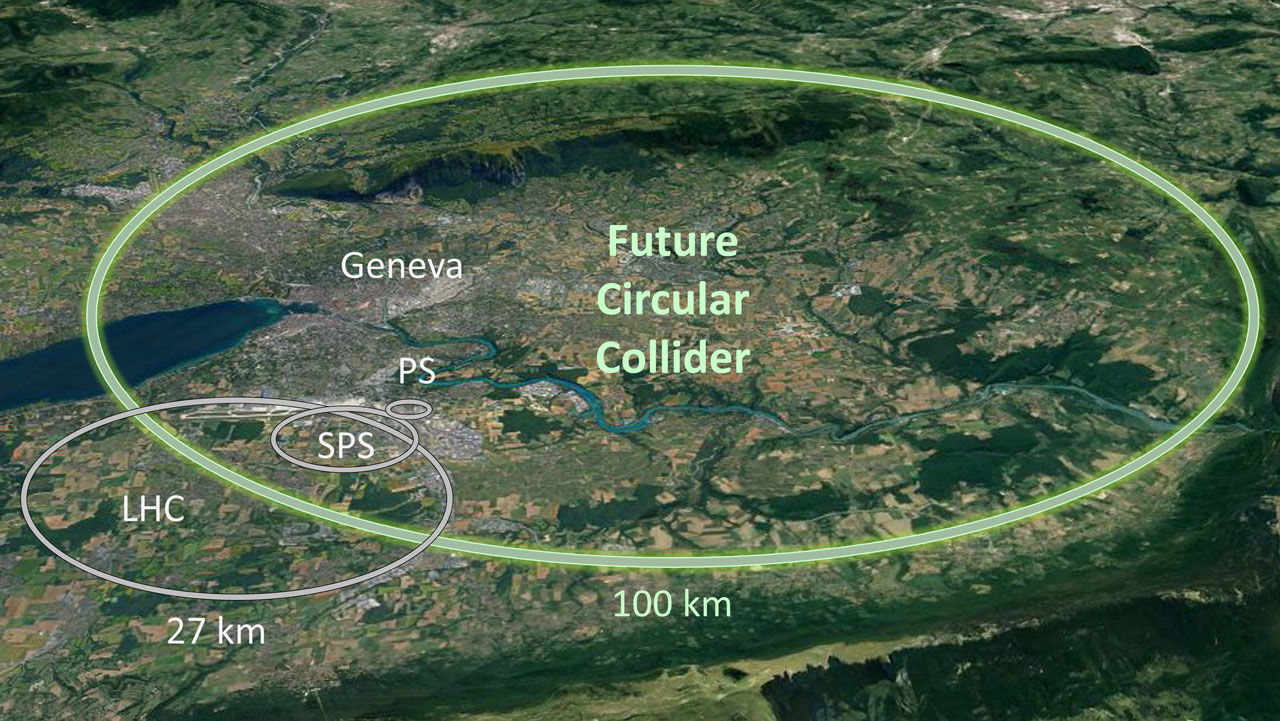

CERN은 14년 동안 100억 달러가 투입된 거대강압자가속기(LHC)를 이용해 1000명이 넘는 과학자들이 힘을 모아 ‘신의 입자’로 불리는 힉스 입자 발견의 목표를 이뤄냈다. 호이어 전 소장은 “처음에 CERN은 유럽 과학자들만의 연구소였지만, 지금은 국가 경계를 넘어선 과학으로 진정한 글로벌 조직이 되었다”며 CERN이 과학을 통한 외교를 보여주고 있다고 말했다.

또한 “빅뱅직후의 우주의 첫 순간을 이해하고자 했던 CERN의 연구처럼 거대과학 프로젝트는 근본적인 과학의 질문을 던지고 거기에 수많은 연구와 혁신을 통해 그 해답을 찾아가는 것”이라며 “이를 성공하기 위해서는 장기적인 글로벌 협력이 중요하다”고 덧붙였다.

특히 둘레가 27km에 이르는 어머어마한 장치로, 전 세계 100여 국, 1만 여 명이 넘는 과학기술자들이 건설과 운영 및 공동 연구에 참여해 온 CERN의 거대강입자충돌기(LHC)이야말로 장기적 글로벌 협력의 중요성을 보여주는 좋은 사례라는 것이 호이어 전 소장의 생각이다.

뿐만 아니라 호이어 전 소장은 “1964년 피터 힉스 교수가 처음으로 힉스 입자의 존재를 예측했었는데, 48년 만에 힉스입자 발견에 성공했고, 1916년 아인슈타인이 예측했었던 중력파도 100년 만에 발견됐다”며 이런 결과는 대규모 과학연구프로젝트를 통한 새로운 기술혁신과 고난도의 연구가 있었기 때문에 가능했다는 얘기다.

왜 과학적 혁신과 글로벌 협력인가?

그렇다면 어떤 기술과 혁신에 대한 요구가 필요한가? 이에 대해 호이어 전 소장은 “기초과학 연구의 혁신이 필요하다”며 “대규모 과학프로젝트가 기초과학연구의 혁신을 가속화하여 과학기술의 발전을 이룰 수 있기 때문”이라고 설명했다.

혁신의 대표적 예로 물리학과 ICT가 의학에 적용되어 암 진단에 사용되고 있는 양전자단층촬영(PET) 스캐너를 언급하면서 기초연구가 응용으로 이어지기까지 오랜 시간이 걸렸지만, 기초과학 연구의 혁신이 거대과학 인프라를 통해 새로운 연구결과를 얻어내고 그것이 사회의 큰 도움으로 연결된 경우라고 피력했다.

또 호이어 전 소장은 교육과 아웃리치(Out Reach)도 중요하다고 강조했다. 그 이유를 “모든 국가가 과학자를 더 많이 필요로 하기 때문에 어린 시절부터 과학자가 되는 것에 대해 관심을 가질 수 있도록 알리고, 교육해 나가야 한다”고 설명했다.

아울러 “과학의 혁신적인 성과를 사회로 전파되도록 하기 위해서는 무엇보다 학교에서 가르치는 교사들의 역할이 중요하기 때문에 CERN은 교사들의 훈련에도 상당한 노력을 하고 있다”고 덧붙였다.

결론적으로 호이어 전 소장은 “과학은 전세계 누구나 통하는 공용어와 같다”며 “과학을 통해서는 국가나 지역의 경계를 넘어 소통할 수 있어 글로벌 협력이 가능한 것”이라면서 “거대과학 인프라가 그 사명과 임무를 다하려면 무엇보다 전 세계적인 과학적 협력이 필요하다고 거듭 강조했다.

- 김순강 객원기자

- pureriver@hanmail.net

- 저작권자 2016-07-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터