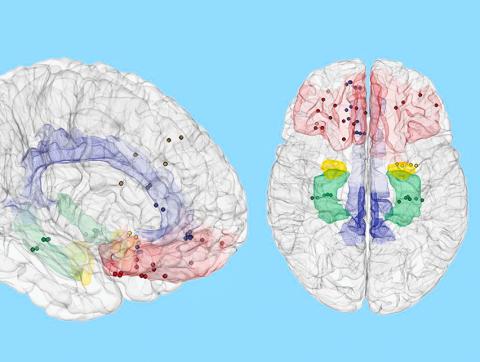

뇌세포들 사이에 어떻게 전광석화 같은 신호가 오가는지에 대한 자세한 내용이 미국 과학자들에 의해 처음으로 밝혀졌다. 뇌세포들이 어떤 방식으로 이 신호들을 1000분의 1초 이하의 빠른 속도로 전달하는가를 더욱 정확히 알게 되면 여러 뇌 질환 치료제 연구에 새 물결이 일 것으로 예상된다.

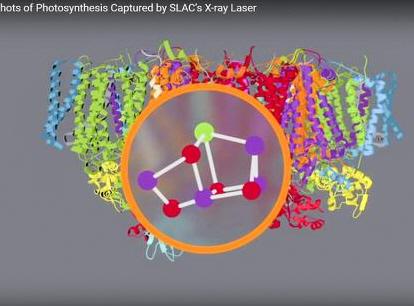

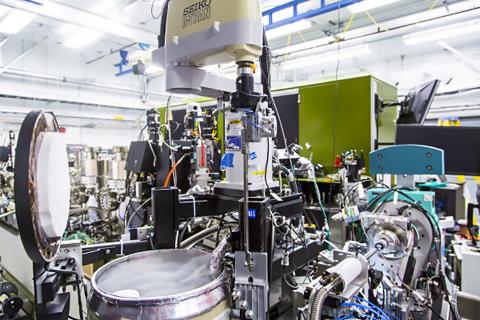

미국 에너지성 산하 SLAC 국립가속기연구소와 스탠포드 의대 연구진은 ‘LCLS(선형가속기 간섭광원) X선 레이저’를 이용해 뇌세포에서 신경전달물질을 조절하는 단백질 복합체의 3차원 원자구조 지도를 만드는데 성공했다. 이번 연구는 스탠포드 의대와 SLAC의 수 십년 간에 걸친 연구에 기반을 두고 있으며, 연구 결과는 17일자 과학저널 ‘네이처’(Nature)에 소개됐다.

스탠포드 의대와 SLAC(Stanford Linear Accelerator Center) 교수 겸 하워드 휴즈 연구소 연구원으로 이번 연구를 주도한 액슬 브런거(Axel Brunger) 교수는 “우울증이나 조현병(정신분열증), 분노 등을 포함한 많은 정신질환들이 신경전달물질 시스템에 영향을 미치기 때문에 이번 연구는 신경전달물질 방출을 조절하는 신약 개발 가능성을 연 매우 중요하고 놀랄 만한 진전”이라고 말했다.

그는 “신경전달물질 방출을 조절하는 두 가지 단백질 복합체는 매우 중요한 부분인데도 지금까지 두 개가 어떻게 잘 맞아서 함께 작동하는지는 잘 알려지지 않았다”고 설명했다.

두 단백질의 결합 비밀 발견

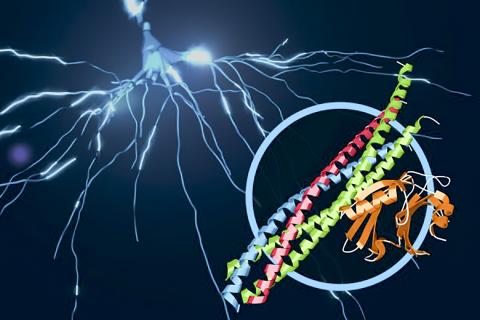

두 가지 단백질은 뇌세포의 대형 단백질인 스네어(SNARE)와 칼슘센서의 일종인 시냅토태그민-1(synaptotagmin-1)을 말한다. 거의 20년 전 스탠포드 싱크로트론 방사광원(SSRL)실험을 포함한 초기 X선 연구를 통해 효모와 포유류에서 발견되는 나선형 단백질인 SNARE 단백질의 구조가 밝혀졌다. 스네어 단백질은 신경전달물질의 작은 정보다발들을 합류시키거나 결합해서 신경세포의 바깥 가장자리까지 뇌의 화학신호를 보내는 핵심적인 역할을 한다. 신경세포의 가장자리에 도달하면 묶여진 정보다발들이 밖으로 방출돼 그 정보에 대해 반응을 일으키는 다른 뇌세포의 화학 수용체에 수용된다.

신경전달물질 방출의 명백한 증거

이번 연구에 따르면 스네어 단백질과 시냅토태그민-1 단백질이 결합하면 칼슘농도를 약간 증가시켜 한 신경세포에서 다른 신경세포로 신경전달물질 송신을 촉발하는 것으로 밝혀졌다. 또한 이 단백질들은 신경세포막에 도달하기 전에 결합하는 것으로 확인됐으며, 이를 통해 뇌 신경신호들이 어떻게 그처럼 빠르게 작동하는지를 이해할 수 있다.

브런거 교수는 “신경세포들이 정보를 전달하는 ‘총’을 만들어 세포막에 거치시키는 것이 아니라 이미 세포막에 위치해 있다”고 말했다.

연구팀은 결합된 단백질 복합체들이 그룹을 형성하고 동시에 똑 같은 소낭과 신경전달물질을 효과적으로 전달하기 위해 상호작용을 하는 것으로 추측하고 있다. 이 소낭은 앞으로 더 연구해야 할 대상으로 남아있다.

스네어 단백질을 발견하고 2013년 노벨생리의학상을 받은 제임스 로드맨(James Rothman) 예일대 교수는 “스네어-시냅토태그민1 복합체 구조는 오랫동안 연구대상이었는데, 이제 그 시스템을 잘 이해할 수 있는 구조가 만들어졌다”고 평가했다.

2013년에 로드맨 교수와 함께 노벨상을 공동수상한 토머스 쉬도프(Thomas C. Südhof) 스탠포드의대 교수는 시냅토태그맨-1을 발견하고 이것이 칼슘센서로서 그리고 신경전달물질을 방출하는 칼슘의존형 촉발자로서 중요한 역할을 한다는 사실을 보여준 바 있다.

쉬도프 교수는 “새로운 구조를 통해 시냅토태그민-1과 스네어 복합체 간의 예상 외의 새로운 인터페이스를 확인할 수 있었고, 이 인터페이스들은 시냅토태그민-1과 스네어 복합체 단백질들이 정확히 어디서 결합하는지를 원자 수준으로 자세하게 보여줌으로써 두 단백질 간의 상호작용에 대한 기존의 생각을 바꾸게 됐다”고 말했다. 그는 “시냅토태그민-1이 어떻게 기능하는가에 대한 이전의 일반적인 모델을 뛰어넘는 새로운 개념”이라고 덧붙였다.

진보된 뇌과학 연구 위해 결정체와 로봇, X선 레이저 활용

브런거 교수 연구팀은 단백질 결합을 연구하기 위해 단백질 복합체의 결정을 성장시키는 방법을 찾아냈고, 이 결정들을 지구상에서 가장 밝은 X선 광원 중 하나인 SLAC의 LCLS X선 레이저로 분석하기 위해 로봇 시스템을 활용했다. 연구진은 이 같은 첨단장비로 150개 가량의 단백질 결정체를 촬영한 수백장의 X선 이미지를 결합 분석해 두 단백질이 합쳐진 구조를 원자 수준으로 세밀하게 나타낼 수 있었다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2015-08-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터