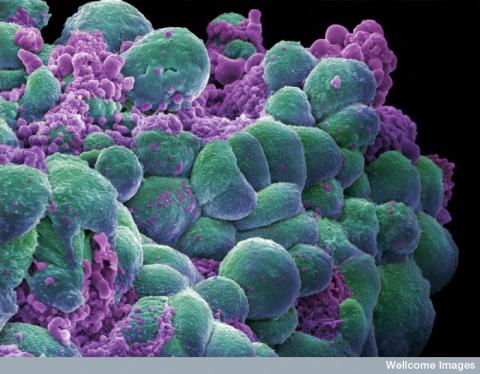

실시간 고해상도 이미지 기술을 활용해 암세포들이 어떻게 혈관벽 ‘출입구’를 통해 유방암 종양들을 다른 장기로 전이시키는지가 밝혀졌다. 이에 따라 유방암 전이 여부를 예견해주는 최신 검사법들에 대한 신뢰도를 높이는 한편, 새로운 암 치료법 개발에도 도움을 줄 것으로 보인다.

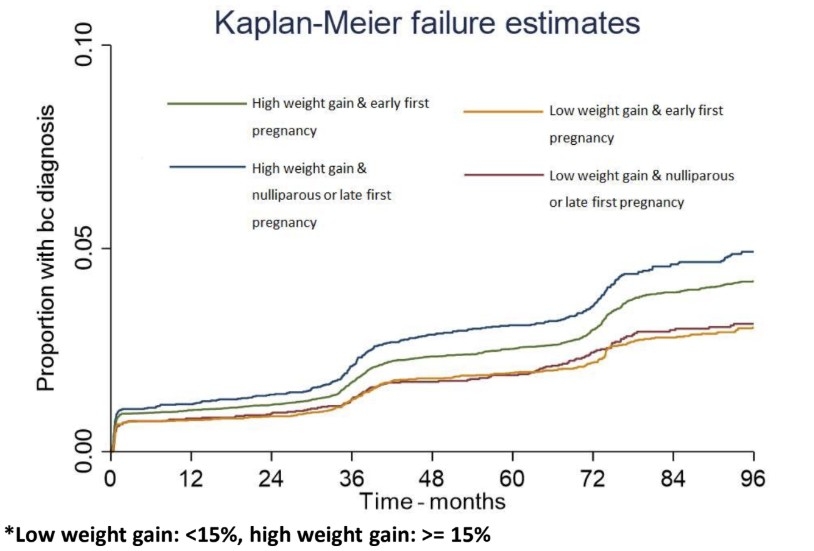

유방암은 여러 암 중에서도 특히 다른 장기로 전이가 잘 되는 종류로 알려져 있으며, 유방암 전이 여부를 예측하는 검사는 여성들이 불필요한 수술이나 치료를 받지 않도록 해주는 이점이 있다.

미국 국립암연구소 지정 앨버트 아인슈타인 암센터(AECC)와 몬테피오르 아인슈타인 암 진료센터 연구원들은 인간 유방암 조직을 이식한 쥐를 대상으로 한 연구결과를 ‘암 발견’(Cancer Discovery) 온라인판에 게재했다.

유방암, 내피세포와 대식세포. 종양세포가 만났을 때 발생

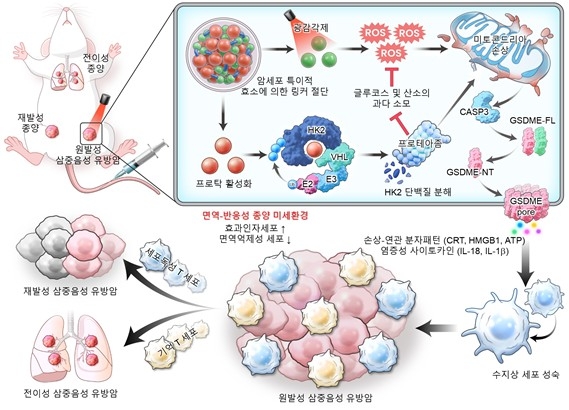

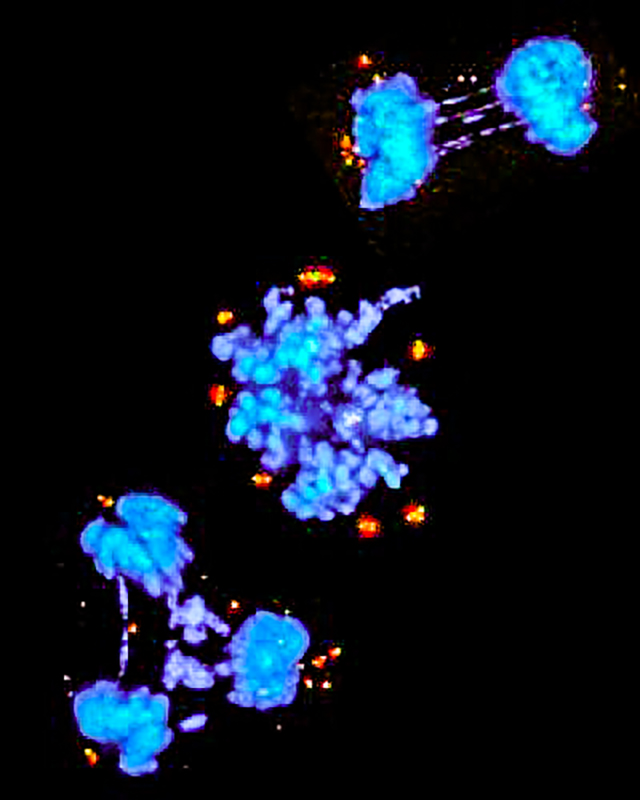

두 기관의 연구진들은 이 연구에 앞서 유방암이 세 개의 특정 세포들이 직접 접촉했을 때 발생한다는 것을 발견했다. 그 세 개의 특정 세포는 혈관 안의 내피세포, 면역세포의 일종인 혈관 주위의 대식세포 그리고 암 세포의 침투능력을 향상시키는 단백질인 메나(Mena)를 높은 수준으로 생산해 내는 종양 세포가 그것이다. 이 세가지 세포들이 직접적이고 안정적인 접촉이 이루어지는 장소는 종양 전이미세환경( tumor microenvironment of metastasis, TMEM)이라 불리는 곳으로, 종양세포가 혈관으로 들어가는 ‘출입구’다.

논문의 주 저자인 앨리슨 하니(Allison Harney) 앨버트 아인슈타인의대 통합 이미징 프로그램 박사후 과정 연구원은 “종양에 있는 혈관들이 비정상적으로 투과성을 지니고 있다는 것은 얼마 전부터 알려져 있었으나 무엇이 투과성을 조절하는지는 불명확했다”며, “최근의 이미징 연구를 바탕으로 우리는 이 현상이 TMEM 대식세포에 의해 조절된다는 사실을 알게 됐다”고 말했다.

이번 연구에 따르면 TMEN 대식세포가 혈관의 투과성을 국소적으로 증가시키는 혈관 내피 성장인자(VEGF)라 불리는 단백질을 분비한다는 사실을 알 수 있다. VEGF 분비 효과는 일시적이기는 하지만 암세포들이 1차 종양으로부터 떨어져 나와 전이할 장소로 이동하기 위해 혈관으로 침투할 시간은 충분하다.

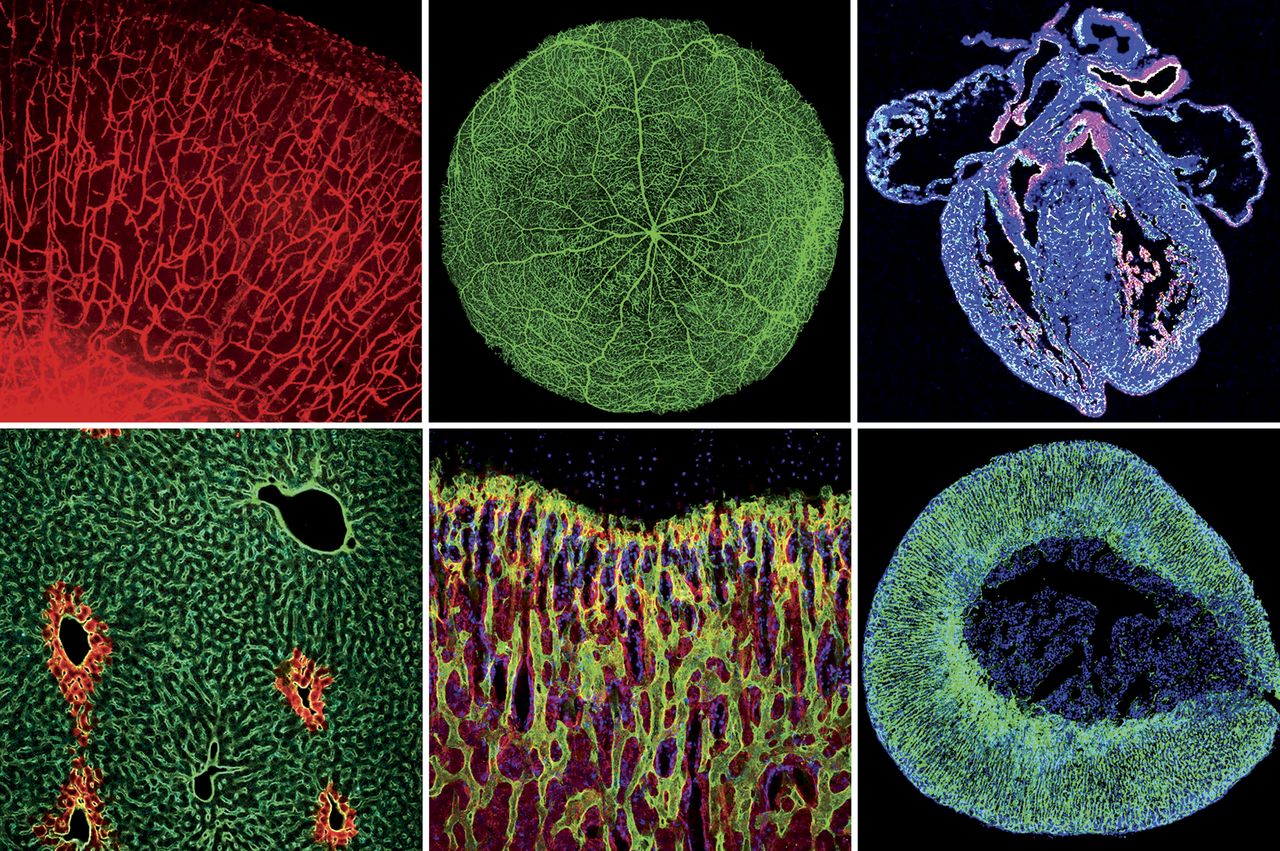

고해상도 광자현미경으로 ‘출입 현장’ 포착

연구진들은 또한 순간적인 혈관 투과성과 종양 세포의 혈류 침투가 종양 전이 미세환경(TMEM) 부위에서 동시에 배타적으로 일어난다는 사실을 처음으로 관찰했다. 이 발견은 실험 쥐에 있는 최초의 유방암 종양과 쥐에 이식된 인간 유방암 조직을 촬영하기 위해 ‘생체 내 고해상도 이광자 현미경’을 활용하는 중에 얻은 소득이다.

이번 연구를 주도한 존 콘딜리스(John Condeelis) 해부학 및 구조생물학 교수는 “종양세포가 혈류 속으로 침투하도록 하는 독특한 출입구의 발견은 암의 항전이 치료술 발전에 새로운 기회를 열어주었다”고 강조했다.

미국의 경우 지난해 23만2000천명이 유방암 진단을 받았고, 4만명이 유방암으로 사망했다. 유방암으로 인한 사망은 대부분 암이 퍼지거나 전이되기 때문에 발생한다. 최초의 유방 종양이 혈관으로 침투해 혈류를 따라 돌다가 몸의 구석구석에서 암을 일으키는 것이다.

한국유방암학회가 지난해 10월 내놓은 ‘2014 유방암 백서’에 따르면 한국인의 유방암 발생률은 2008년 10만명당 38.9명에서 2012년 52.1명으로 급증했다. 이는 일본을 앞질러 동아시아 국가 중 가장 높은 유방암 발생률을 나타내는 것으로 유방암의 예방과 조기 발견 및 발병 후 전이 차단이 중요한 과제가 되고 있다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2015-08-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터