껌을 씹을 때 즐거움을 주지만 건강 측면에서도 큰 도움이 된다는 주장이 있다.

어쨌든 인류는 매우 오래 전부터 껌을 씹어왔던 것으로 보인다. 과학자들에 의해 신석기 시대 초기에 인류 조상들이 씹었던 껌이 발견됐다.

18일 ‘사이언스’, ‘사이언스 뉴스’, ‘가디언’ 지 등 주요 언론들은 과학자들이 덴마크 남부 롤랜드 섬에 있는 얕고 염분이 많은 늪지에서 5700년 전에 씹고 버린 것으로 추정되는 츄잉껌을 발견했다고 보도했다.

인류 조상 ‘자작나무 타르’ 껌 애용

이 껌은 자작나무 껍질에서 추출한 타르(birch tar)로 만든 것이다.

과학자들은 신석기 시대 초기 배를 타고 있던 한 여인이 껌을 씹다가 늪지 위를 지나면서 다 씹은 껌을 바깥으로 뱉어버린 것으로 보고 있다.

이번 연구는 덴마크 코펜하겐대학과 덴마크공대, 네덜란드 흐로닝언 대학, 덴마크 국립박물관 등이 공동 참여했다. 논문은 17일 ‘네이처 커뮤니게이션즈’에 게재됐으며, 제목은 ‘A 5700 year-old human genome and oral microbiome from chewed birch pitch’이다.

탐사에 참여한 덴마크 코펜하겐 대학의 분자인류학자 한네스 슈뢰더(Hannes Schroeder) 교수는 “얕은 늪지 속의 나무와 야생동물 뼈 조각들이 묻혀 있는 곳에서 자작나무 타르로 만든 껌이 흩어져 있는 것을 발견했다.”고 말했다.

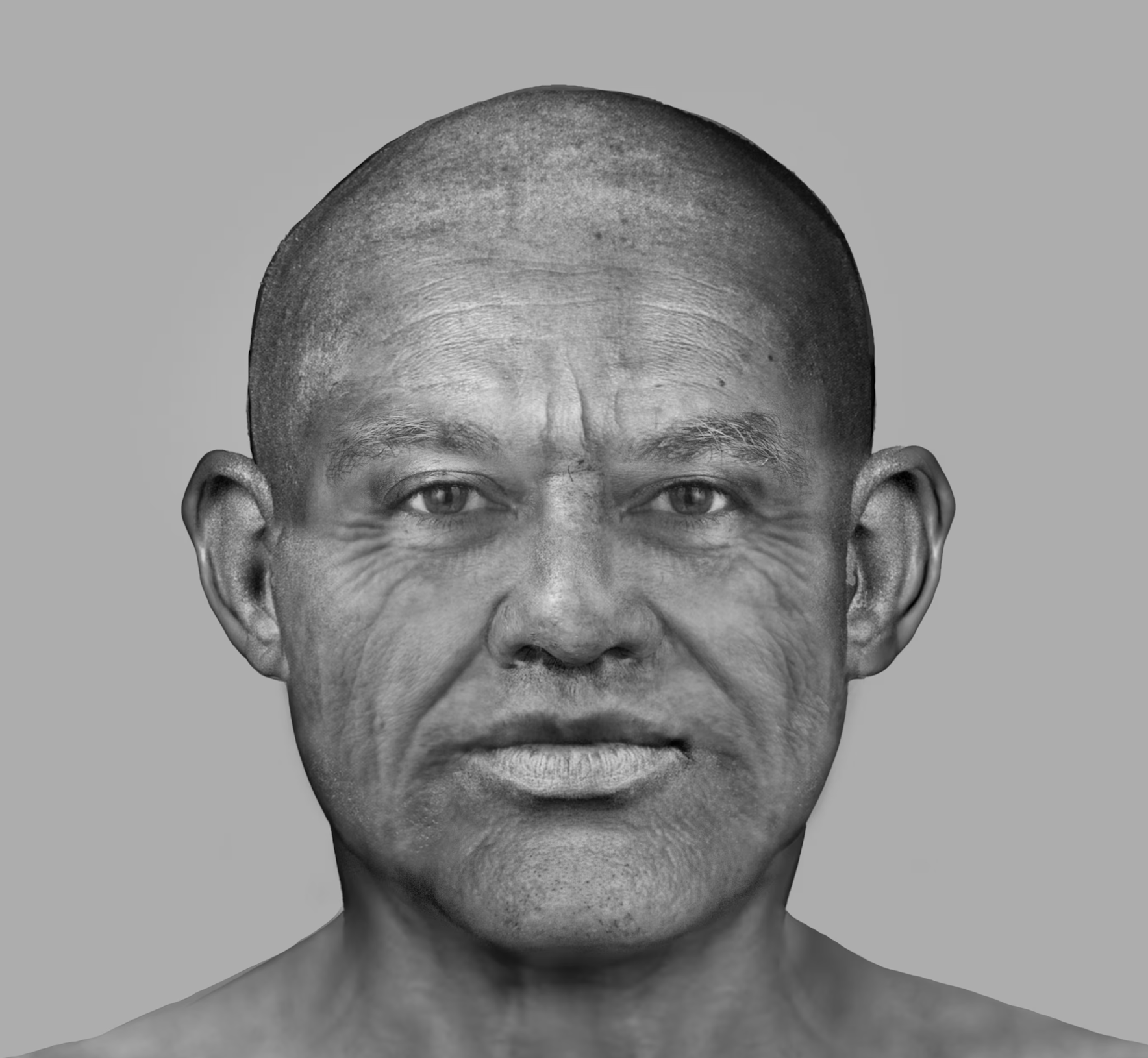

“또 껌에 남아 있던 DNA를 분석해 한 소녀의 모습을 재현할 수 있었다.”고 말했다.

DNA 분석 결과에 따르면 이 여인은 검은 피부, 검은 머리, 푸른 눈의 수렵‧채집인(hunter-gatherer)이었다.

연구팀은 5500년 전 이 여인이 다수의 껌이 발견된 늪지 부근에 살면서 육지와 바다를 넘나들었으며, 안락한 주거를 위해 바닷가에 모래장벽(sand barriers)을 쌓은 후 강한 바람과 바다를 피한 것으로 보고 있다.

껌 속에서는 또 오리고기와 헤이즐넛, 40여 종의 미생물 DNA도 발견했는데 껌을 씹었던 여인의 입에서 다른 음식물과 미생물들이 함께 유입된 것으로 설명하고 있다.

DNA를 추출한 껌의 길이는 2cm 정도로 지금의 츄잉껌처럼 입안에서 씹혀진 모습을 지니고 있었다. 수백 세대에 걸쳐 버려진 소‧사슴‧고양이‧개 등의 뼈, 나무 어구 등이 묻혀 있는 곳에 흩어져 있는 점에 비추어 당시 거주민이 즐겨 씹었던 것으로 추정하고 있다.

껌 속에서 미생물 40여 종 발견

연구팀은 논문을 통해 최근 고대 유전체학(ancient genomics)이 고고학 분야에서 혁명을 일으키고 있다고 말했다.

생명의 뿌리를 찾아가는 것은 물론 특히 선사시대 인류 조상들의 삶을 이해하는데 큰 도움을 주고 있다는 것. 그러나 DNA를 추출할 수 있는 시료가 일부 뼈 조각과 치아에 국한돼 있어 어려움을 겪어왔다고 밝혔다.

그런 점에서 이번 연구 결과는 매우 중요한 의미를 지니고 있다고 말했다. 껌을 통해 그동안 몰랐던 사실을 밝혀냈으며, 앞으로 유사한 방식을 통해 인류 조상의 역사를 추적해나갈 수 있다고 말했다.

연구팀이 발견한 껌은 자작나무 껍질을 가열해 추출한 검고 붉은 타르로 만든 것이다.

이 타르는 인류가 출현한 지 수십만 년 간 자연산 접착제로 사용돼 왔는데 석기시대 들어서면서 화살대에 화살촉을 붙이는 등 사용 범위가 크게 늘어났다.

연구팀이 이 타르에 관심을 가진 것은 고대 유적지에서 어린아이의 치아 흔적이 남겨져 있는 타르를 발견했기 때문이다. 타르 안에는 또 소독제 성분이 발견됐는데 연구팀은 이 선사시대 접착제가 치아 청결을 위해 사용됐을 가능성을 예측했다.

연구팀은 이어 그 안에 DNA가 포함돼 있을 것이라고 보고 사람을 비롯 다양한 동물들, 미생물 등의 DNA를 추출할 수 있었다.

특히 사람의 DNA 분석을 통해 그 여인이 유럽 본토 수렵‧채취인의 모습인 검은 피부, 푸른 눈을 지니고 있었으며, 늪지 인근에서 육지와 바다를 넘나들면서 인근 스칸디나비아인들과 달리 수렵‧채취인의 삶을 살고 있었다는 사실을 밝혀낼 수 있었다.

그녀의 나이가 몇 살인지는 밝혀낼 수 없었다. 그러나 츄잉껌을 씹고 있었던 점에 비추어 어린 나이의 소녀일 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

이번 연구에서 다수의 미생물을 발견한 것도 성과 중의 하다. 입안에 살고 있었던 40여종의 미생물들은 대부분 인체에 해가 없는 것들이지만 일부는 치주질환, 폐렴 등과 관련이 있는 것으로 나타났다.

연구팀은 특히 엡스타인바 바이러스(Epstein-Barr Virus)에 주목하고 있다. 1964년 최초로 발견한 바이러스로 인두암, 호지킨병, 위장암, 대장암 등을 유발하는데 이 바이러스를 지닌 소녀 역시 고통을 받았을 것으로 추정하고 있다.

이번 연구에는 지난 5월 자작나무 타르에서 사람의 DNA를 추출한 스웨덴 스톡홀르 대학의 연구 결과도 포함됐다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-12-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터