오늘 밤 8시 9분부터 개기월식 시작

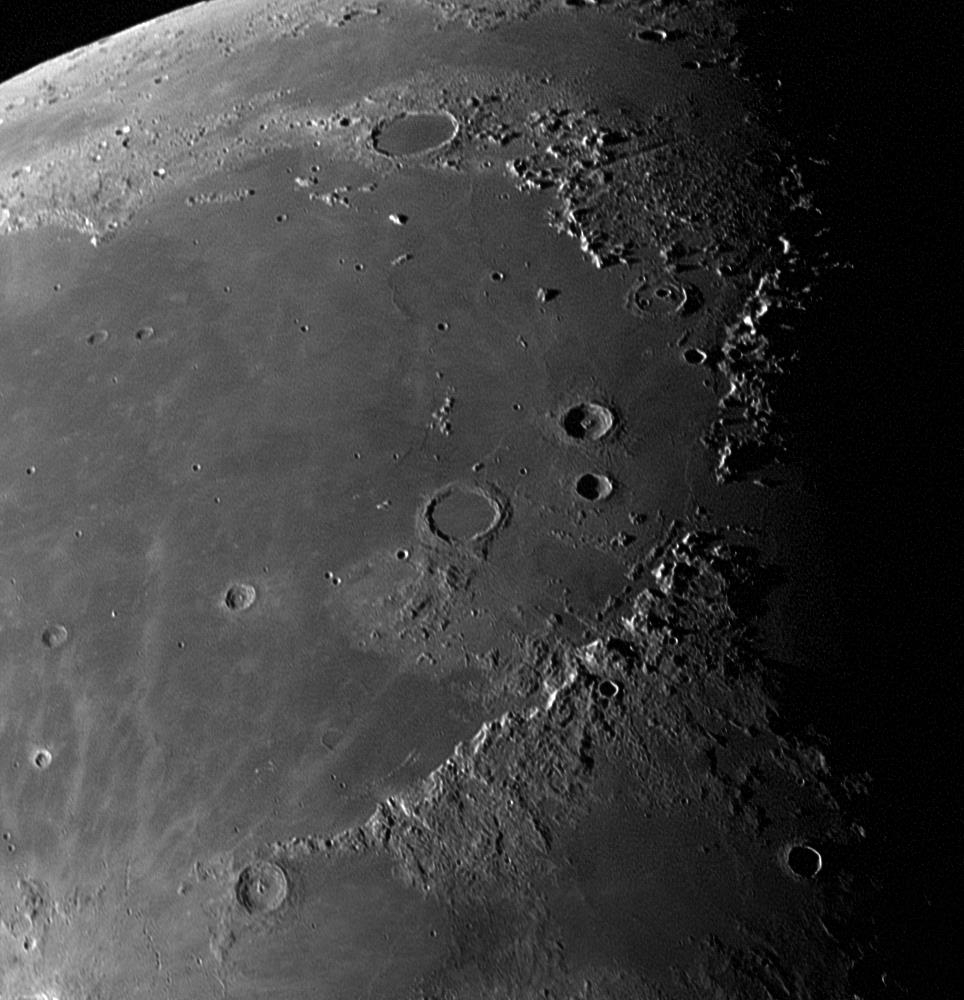

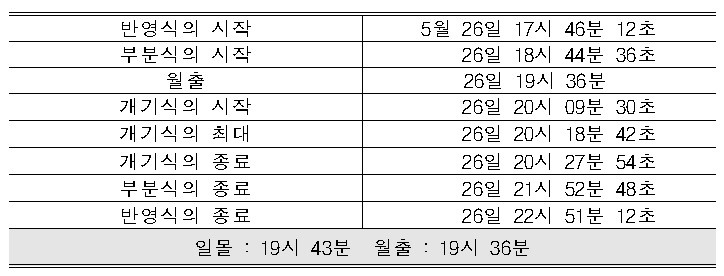

한국천문연구원(KASI)은 5월 26일 달이 지구의 본그림자에 완전히 가려지는 개기월식이 일어난다고 예보했다. 이번 월식은 5월 26일 18시 44분 36초에 달의 일부분이 가려지는 부분식이 시작되지만, 달이 19시 36분에 뜨기 때문에 월출 이후 시점부터 관측이 가능하다.

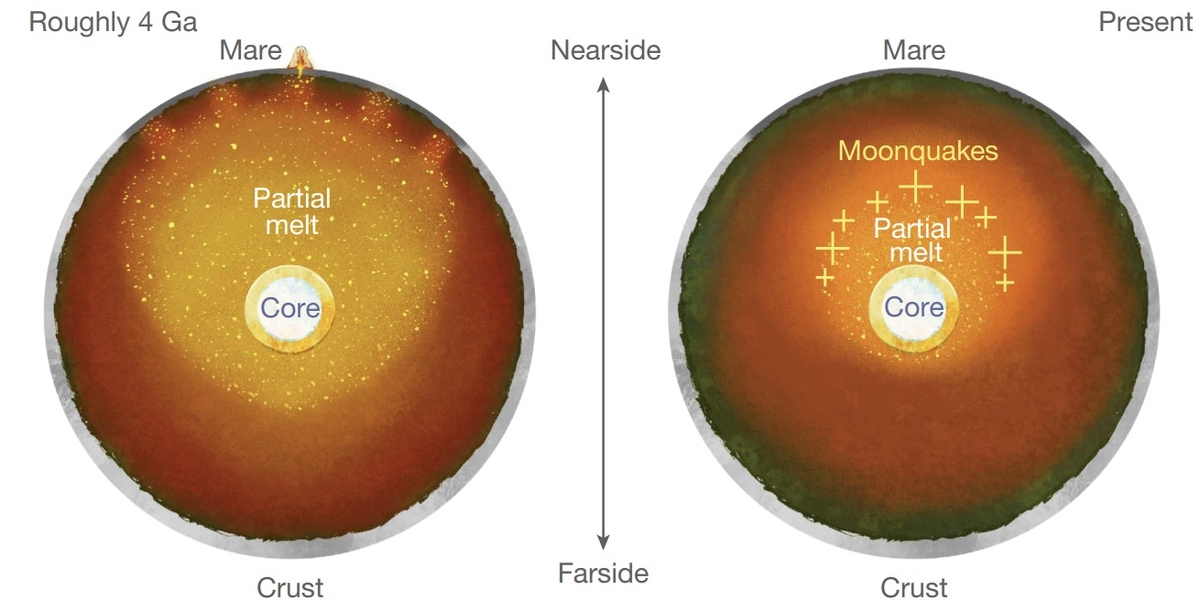

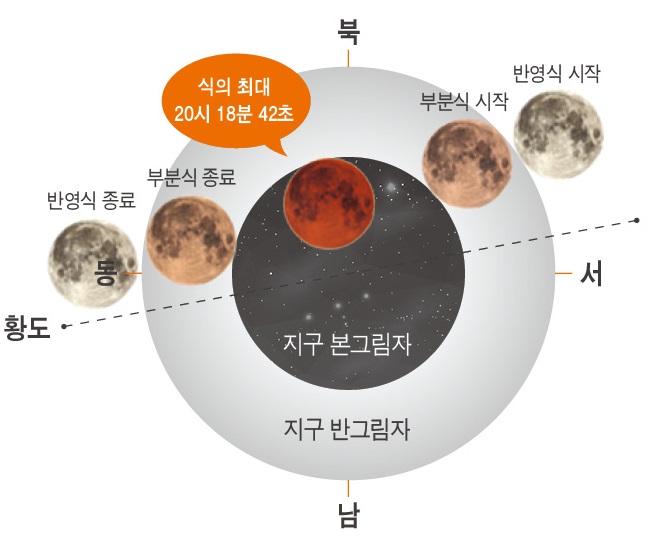

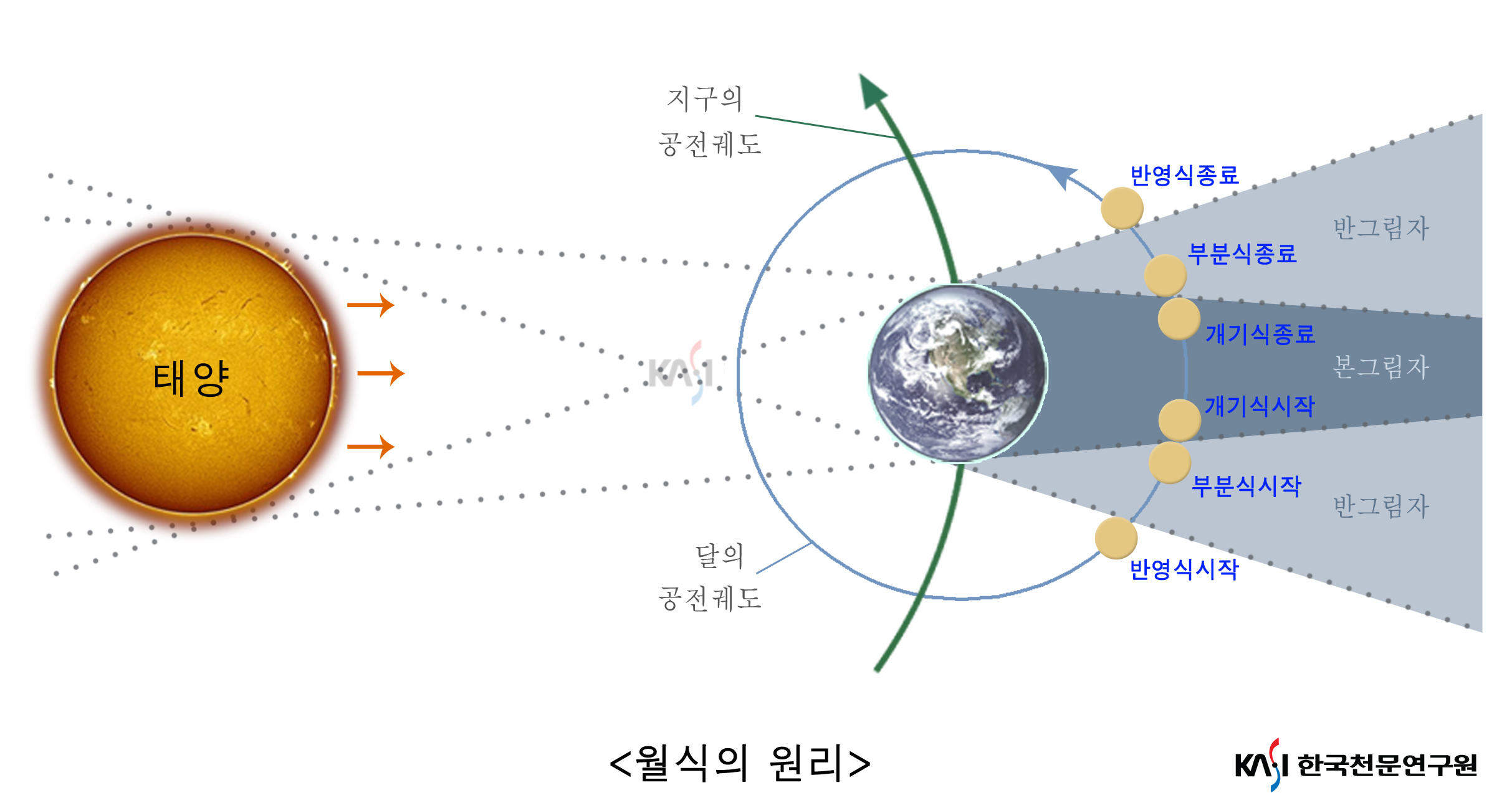

월식은 지구가 달과 태양 사이에 위치하여 지구의 그림자에 달이 가려지는 현상이다. 보름달일 때에 일어나며 지구가 밤인 지역에서는 어디서나 볼 수 있다. 그러나 달의 궤도와 지구의 궤도가 약 5도 기울어져 있기 때문에 보름달일 때도 월식이 일어나지 않는 경우도 있다.

지구의 본 그림자에 달의 일부가 들어갈 때 부분월식이 일어나며, 달의 전부가 들어갈 때 개기월식이 일어난다. 달이 지구 그림자에 들어간다고 안 보이게 되는 것은 아니다. 지구 대기를 통과한 태양 빛이 굴절되며 달에 닿게 되고, 이 빛에 의해 달이 검붉게 보이게 된다.

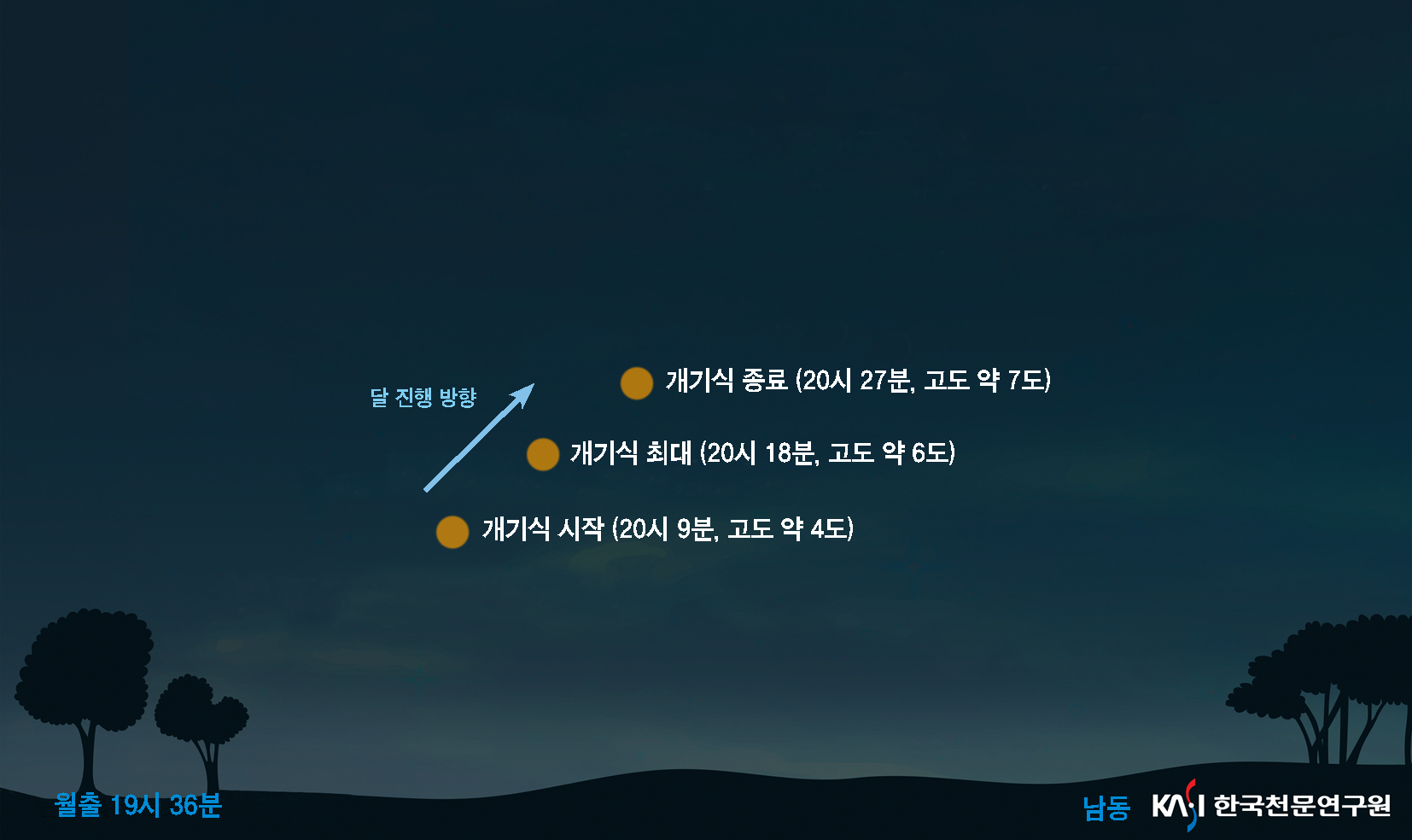

이날 달이 지구 그림자에 완전히 들어가는 개기식은 20시 9분 30초에 시작되며 20시 18분 42초에 최대, 20시 27분 54초에 종료된다. 이후 부분식이 다시 진행되어 22시 51분 12초에 월식의 전 과정이 종료된다. 이번 월식은 아메리카, 아시아, 호주, 남극, 태평양과 인도양에서 볼 수 있다.

달이 지구 그림자에 가장 깊게 들어가는 ‘최대식’ 시각은 20시 18분인데, 이때 달의 고도가 약 6도로 높지 않기 때문에 남동쪽 지평선 근처 시야가 트여 있는 곳에서 맨눈으로 관측이 가능하다. 개기식 중인 20시 9분에서 20시 27분까지 약 18분 동안은 지구 대기를 통과한 태양 빛 때문에 평소보다 어둡고 붉은 달을 볼 수 있다.

한편, 오는 11월 19일에는 부분월식이 있다. 11월 19일 부분월식은 16시 18분 24초에 시작되지만, 달이 17시 16분에 뜨므로 이 시점 이후부터 부분월식 관측이 가능하다. 부분식은 18시 2분 54초에 최대, 19시 47분 24초에 종료된다.

국립중앙과학관 온라인 관측행사 진행

국립중앙과학관은 가정의 달을 맞아 가족과 함께 즐길 수 있는 천문과학 콘텐츠 제공을 위해 대표적 천문현상 중 하나인 ’개기월식‘을 5월 26일(수)에 유튜브 채널 ’과학관TV‘를 통해 온라인 생중계할 예정이다. 이번 온라인 관측 행사(밤하늘의 붉은 달)는 5월 26일 오후 7시 30분부터 과학관 유튜브 채널인 과학관 TV를 통해 실시간으로 생중계되며, 1부(과학토크)와 2부(개기월식 실시간 관측)로 나누어 진행된다.

1부 과학토크에서는 월식의 원리와 현상을 실험영상을 통해 설명하고, 과학키트를 활용해 달의 위상변화와 월식과의 차이점을 자세히 알려줄 예정이며, 2부에서는 개기월식이 진행되는 동안 실시간 관측영상을 보면서 시청자와 질문과 답변을 주고받으며 궁금증을 해소할 계획이다.

우리나라에서 볼 수 있는 개기월식은 지난 2018년 7월 28일에 있었고, 앞으로 2022년 11월 8일에 이와 같은 개기월식을 볼 수 있다.

개기월식은 어떤 원리로 일어나게 될까?

월식은 지구가 달과 태양 사이에 위치하여 지구의 그림자에 달이 가려지는 현상이다. 보름달일 때에 일어나며 지구가 밤인 지역에서는 어디서나 볼 수 있다. 그러나 달의 궤도와 지구의 궤도가 약 5도 기울어져 있기 때문에 보름달일 때도 월식이 일어나지 않는 경우도 있다.

지구의 본 그림자에 달의 일부가 들어갈 때 부분월식이 일어나며, 달의 전부가 들어갈 때 개기월식이 일어난다. 달이 지구 그림자에 들어간다고 안 보이게 되는 것은 아니다. 지구 대기를 통과한 태양 빛이 굴절되며 달에 닿게 되고, 이 빛에 의해 달이 검붉게 보이게 된다.

개기월식 때는 왜 달이 붉게 보일까?

지구 대기를 지난 태양 빛이 굴절되어 달에 도달하는데, 지구 대기를 지나면서 산란이 일어나 붉은빛이 달에 도달하기 때문이다. 월식이 일어날 때마다 달의 붉은색이 조금씩 다르게 보이는데, 이를 통해 지구 대기의 상태를 확인할 수 있다.

- 사이언스타임즈

- 저작권자 2021-05-26 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터